大和ハウスの「成長軌道」支えるDX技術の未来像 デジタル化で変わる建設現場と働きがい

家や街をつくる第一歩はいつも自社から踏み出す

大和ハウス工業は1955(昭和30)年、鋼管構造の規格型仮設建物である「パイプハウス」を発売して創業した。創業者の石橋信夫は当初から建築の工業化を標榜するとともに、「世の中に役立つ事業やサービスを展開」することの重要性を語っていた。59年にはプレハブ住宅の原点となる「ミゼットハウス」の供給を始め、現在では戸建て住宅・集合住宅にとどまらず、大型物流施設、商業施設、さらには高齢者施設なども供給しており、大型都市開発を手がけるデベロッパーとしての顔も持ち併せている。施主の依頼によって動く通常の建設会社とは異なり、自ら企画し、投資し、リスクを取って事業展開するという、建設業界では類を見ないビジネスモデルを構築しているのだ。この点について、スーパーゼネコンのトップを務めた経験も持つ同社の村田誉之代表取締役副社長はこう形容する。

「当社の場合、工事の受託だけではなく、開発プロジェクトの最初の一歩を自ら踏み出すケースが多くあります。長年、自ら動くことによって事業を展開してきたからでしょう。とにかくアグレッシブで、意思決定や投資の判断がとても速いという特性があります」

独自のビジネスモデルで事業規模を拡大させてきた同社は、「第7次中期経営計画」では売上高を2022年3月期の4兆4395億円から27年3月期には5兆5000億円まで引き上げる。

建設現場の魅力づくりに徹する

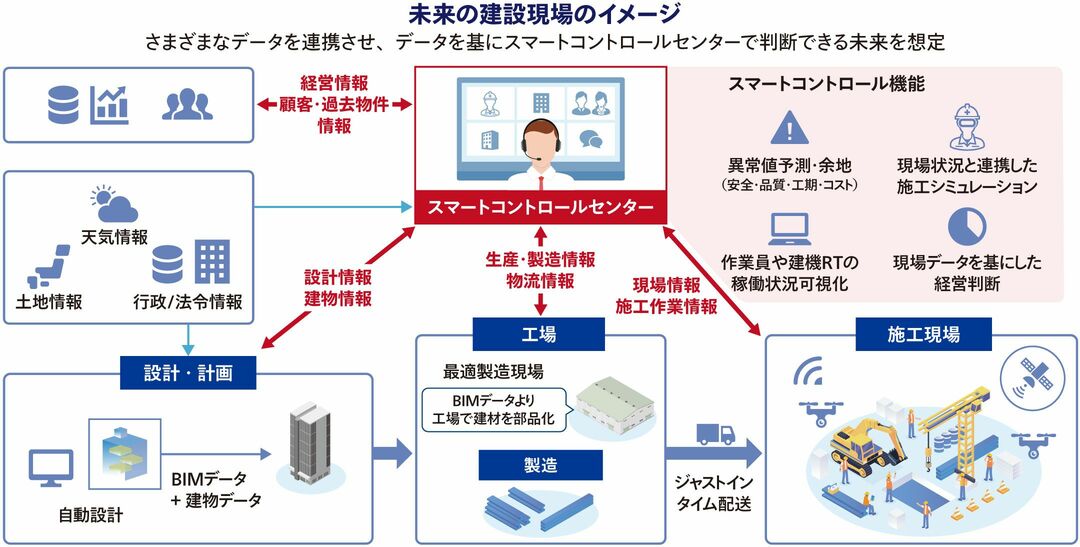

少子高齢化や人口減少などのあおりを受けているのも建設業界だ。同社で建設DX推進部建設DX戦略グループ長を務める上田あきは氏は「少子化や高齢化の進む10年から20年先を見据えると建設技能者の不足に危機感を感じています。また、技術者の数が足りておらず、建設業界で取り合いが起こっています」と話す。そこで同社は、19年から建設現場の全工程をデジタルデータで一元管理し、生産性の向上を目指すプロジェクトを開始した。DXを軸にした働き方改革、職場環境改善に全社を挙げて取り組んでいる。20年10月に導入した「スマートコントロールセンター」(以下、SCC)もその一環だ。戸建て住宅などの施工現場にカメラやセンサーを設置し、全国12カ所に設けたSCCから、工程の進捗度や安全性を把握できるようにしている。この取り組みなどにより、戸建て住宅の施工管理の業務時間を約30%削減できると想定しており、現在実証実験を行っている。

「戸建て住宅の場合、現場監督は複数の現場を担当して現場間を移動することが多く、技能者は監督が来るまで指示を待たなければならないケースもありました。しかしSCCの導入により、監督は現場に行かなくてもスマホやタブレットから指示ができるようになり、移動時間や待機時間を大幅に軽減することができました」(上田氏)

同社の現場では、社員のほぼ全員がタブレットやスマホで情報やデータをやり取りし、協力会社のスタッフとも密なコミュニケーションを取っている。同社の現場は、一昔前の建設現場とはすでに大きく様変わりしているのだ。

また技能者の負荷低減のため、ロボット開発にも積極的に取り組んでいる。グループ会社とともに、21年からは大型施設の柱を自動溶接するロボット、22年からは自走掃除ロボットなどについて、共同運用を開始。建設現場の生産性向上を図っている。

24年4月には時間外労働の上限規制など働き方改革関連法が建設業にも適用されるが、同社では社内人事制度の拡充による処遇改善も進めており、生産性向上との両輪で、建設業界の魅力づくりに徹していく方針だ。

DX化を加速させ「これから」に対応

17年にはBIM(Building Information Modeling)推進室を設置し、情報を高度利用することで、建設DXの実現に向けた取り組みも精力的に進めている。BIMとは、 建築物の立体モデルをコンピューター上に再現することを言うが、同社では企画から設計、製造、施工、竣工後の維持管理までのすべての工程において、3次元の設計データを統合・連動させることを目指している。すでにBIMは、鉄骨などの部材を製造する自社工場などにまで連動しており、建築イメージのすり合わせや設計期間の短縮のみならず、生産情報を加工する手間の削減にも寄与している。

将来的には、SCCに集積したデータやBIMデータを経営にも活用し、意思決定や経営判断の迅速化、正確化を図っていくという。SCCによる取り組みはまだ検証段階だが、今後知見を積み重ねていけば、施工現場の管理など「今」起きていることへの対応が中心だったデータ活用は、経営判断も含め「これから」起きることへの対応を軸にしたものに進化していくだろう。

現場で働くすべての人に「面白い」仕事を

――大和ハウス工業に来られて約1年半になりますが、内部に入って初めて見えたというようなことはありましたか。

代表取締役副社長

技術統括本部長

村田 誉之

事業領域の広さには改めて驚かされました。お付き合いしているお客様や協力会社の数がものすごく多い。しかもその関係が極めて濃密で、入ってくる情報が質量ともに非常に充実している。そういうところに当社の強さの一因があると感じています。

――事業領域の幅広さは、貴社で働く技術者にとってはどのような意味がありますか。

いろいろな事業を経験すれば、技術者としての幅が広がるのではないでしょうか。とくに当社の場合、デベロッパーとしての事業も行っている。技術者としてデベロッパー的な仕事にも携われる機会があるというのは、大きな魅力でしょう。私も若かったらきっと挑戦していたと思います。

――「全社DX」というスローガンを掲げてDX化に取り組んでいらっしゃいます。

DXの取り組みには、これまでに相当な投資をしてきました。新しい取り組みをするとき、日本企業はまず成功確率を慎重に検討してから徐々に規模を広げていくことが多いと思いますが、当社の場合、例えばスマートコントロールセンターによる現場管理にしても、戸建て住宅の事業ではいきなりすべての現場を対象にして始めました。そういうところにも、ハウスメーカー、またデベロッパーとして土地の取得に動いてきた、スピード重視の体質が表れていると思います。

――DXの推進は働き方改革にもつながると考えられますが、その点はいかがですか。

もちろん働き方改革は大きな目的の1つです。ただそれは当社の社員だけではなく、協力会社やサプライヤーなどを含めて、建設現場に関わるすべての人の改革につながらなければいけないと考えています。DX自体、協力会社の理解と協力がなければ成功しません。また、DX化によって生産性が上がっても、仕事がつまらなくなっては意味がありません。生産性が上がり、仕事の質が向上するとともに、創造力を発揮した面白い仕事ができるようにしなければ、働く人から見た当社の価値は上がらないと思います。DX化が進めば大和ハウスグループの仕事はもっと面白くなり、グループ全体が元気になると確信しています。これからも改革を進めていきます。