人口減少の難局は「地域共創DX」で打開せよ 時代に即した「自助・共助・公助」の確立へ

少子高齢化で「公助」弱体化の危機

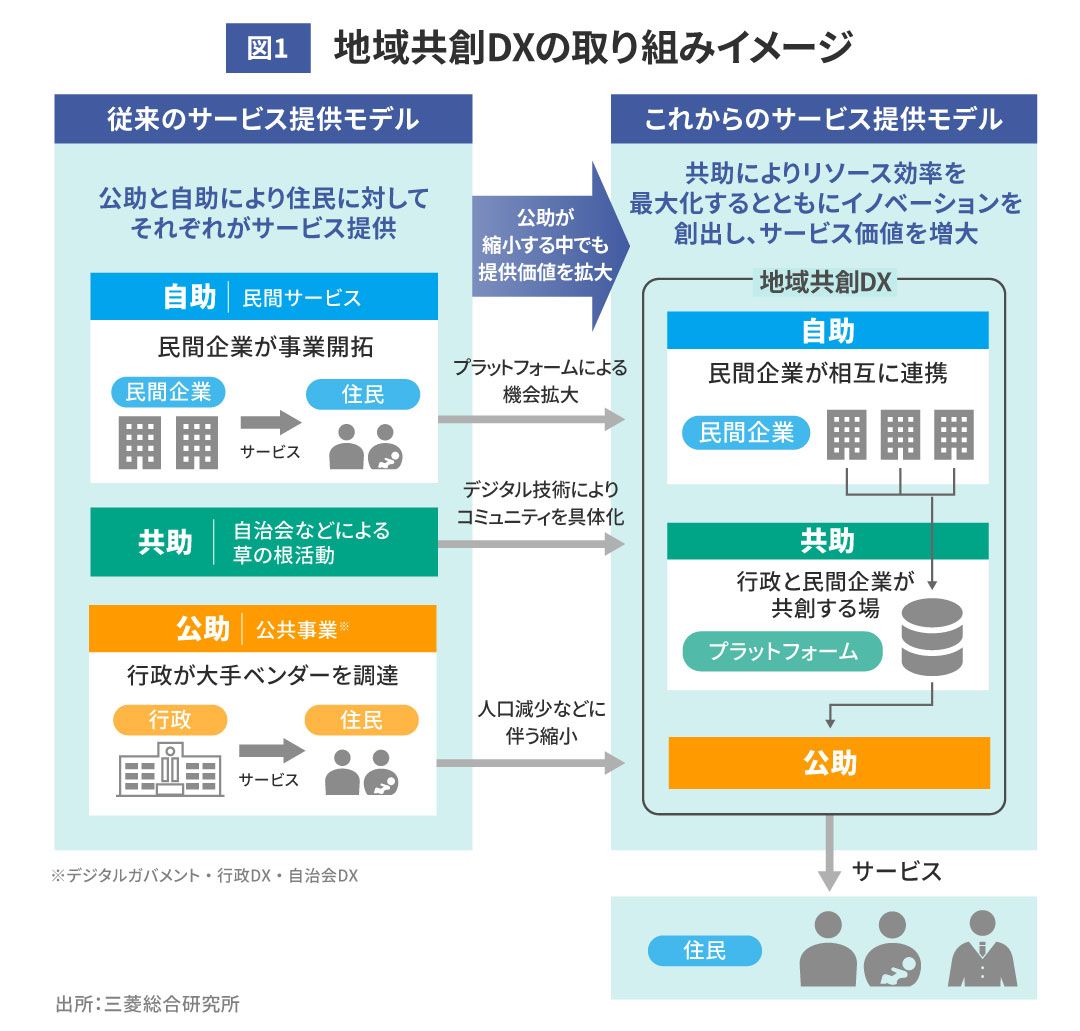

現代で「三助」というと解釈が分かれることもあるが、国や地方自治体などの公的支援が「公助」、民間サービスの購入・活用を含めて自分自身で身を守ることが「自助」、地方自治体と民間企業が協力してサービス提供することが「共助」とされることが多い。

現在、公助が弱体化していく懸念が高まっている。その背景として挙げられるのは少子化・高齢化である。国内の人口は毎年90万人ずつ減少する見込みで※1、2045年には7割以上の市区町村で人口が2015年に比べて2割以上減少する。また3割近くの市区町村では65歳以上人口が5割を超えるとされている※2。

このままでは人口減少と高齢化に伴う財政逼迫により、国や地方自治体の公助による地域サービスがどんどん縮小していくことになる。

デジタル技術の活用でさらなる共助を実現する

地域社会では行政サービスの維持が難しくなってきている中、いかなる手立てを講じるべきか。公助と自助をつなぐ共助の重要性がますます増してくることは想像にかたくない。

人口減少・高齢化の問題に限ったことではない。公助の限界が指摘される中で、ライフスタイルの多様化に対応しつつ、複雑化する課題にも対処可能な社会環境を整えねばならないのである。

「共助を考えるに当たっては、住民の暮らしに着目し、住民目線のサービス連携を重視する必要があります。なぜならば、個別サービスの利便性が向上しても、住民目線での総合的な便利さの実現につながるとは限らないからです。そもそも住民にとって地域サービスの利便性は、1つのサービスの範囲にはとどまりません」(MRI研究員)

住民目線のサービス連携が必要な理由の1つに、地方自治体における既存のサービス提供モデルの限界が挙げられる。地方自治体のサービスは、事業者が提供するシステムを自治体ごとに調達するのが一般的だ。しかしそれだと、自治体ごと、さらにはサービスごとにシステムがバラバラになり、結果的にコストが割高になってしまう。

例えば医療の偏在化は、医師不足を解消し、医療機関の機能を強化すれば万事解決、という話ではない。住民が医療サービスを受けるための、移動の足(モビリティー)を考慮することも必要だ。だからこそ、医療機能の情報を提供するサービスとモビリティー関連サービスの連携が求められているのだ。

地域サービスの主な担い手である地方自治体は、現状に対応すべく、さまざまな変革やデジタル化への挑戦に踏み出した。しかし、地域住民と行政とのコミュニケーション、さらには暮らしの質の向上という観点からは、まだまだ改善すべきことは多い。

「ここで肝となるのが、住民目線のサービス提供に関するアイデアを持った行政および民間企業の共創を支える基盤の構築です。また、リソース効率を上げ、的確に住民のニーズに応えるためには、行政と民間企業間のみならず、民間企業同士での共創も欠かせません。そして、各組織が蓄積したデータや提供するサービスをスムーズに連携させるためには、デジタル技術の高度活用も必要となるでしょう」(同)

行政と民間企業、あるいは民間企業同士が共創する際に求められるのは、片やデジタル技術をフル活用することであり、他方ではそうして効率よくイノベーションを創出し、住民のためのサービス価値を増大することである。そのような取り組みを、MRIは「地域共創DX」と呼んでいる(図1)。

データ連携からサービス連携へ

さらに今後のサービス提供モデルを考えるうえで求められるのは「三方よし」の発想である。そこでも地域共創DXの出番である。

「地域共創DXの取り組みはサービス利用者である住民にとっての利便性アップを重視するものですが、データ連携は、サービス提供側である行政や民間企業にとってのメリットです。つまり、この取り組みは行政、民間企業、住民の三者のメリットになるところがポイントです。共助によってリソース効率を最大化するとともに、イノベーションを創出してサービス価値を増大させることができるのです」(同)

共助によって地域サービスを変革するためには、地域特有のデータを収集し、活用することが有効だ。しかし、1つの組織が必要なデータをすべて持っているとは限らない。だからこそ、組織の枠を超えて、それぞれが保有するデータやサービスを連携させることが必要になるのである。

社会実装の実験プロジェクトも始まっている。静岡県藤枝市では、2022年に観光政策におけるデータ活用策(EBPM※3)の実証実験を実施した。観光で有名な蓮華寺池公園と、隣接する藤枝地区の2カ所でセンサーやGPS機能を用いて滞在時間や人口密度などの人流を解析したのである。公園利用者の利便性向上に向けた混雑状況の可視化や、藤枝地区のまちづくりへのデータ活用を目的としたものだ。

この人流データにより、民間企業もデータに基づく戦略的な意思決定が可能となる。実装に向けてはまだまだ改善すべきことは多いが、こういったサービス連携による効率性・利便性の向上がカギとなる。

地域共創DXの効果を高める3つのステップ

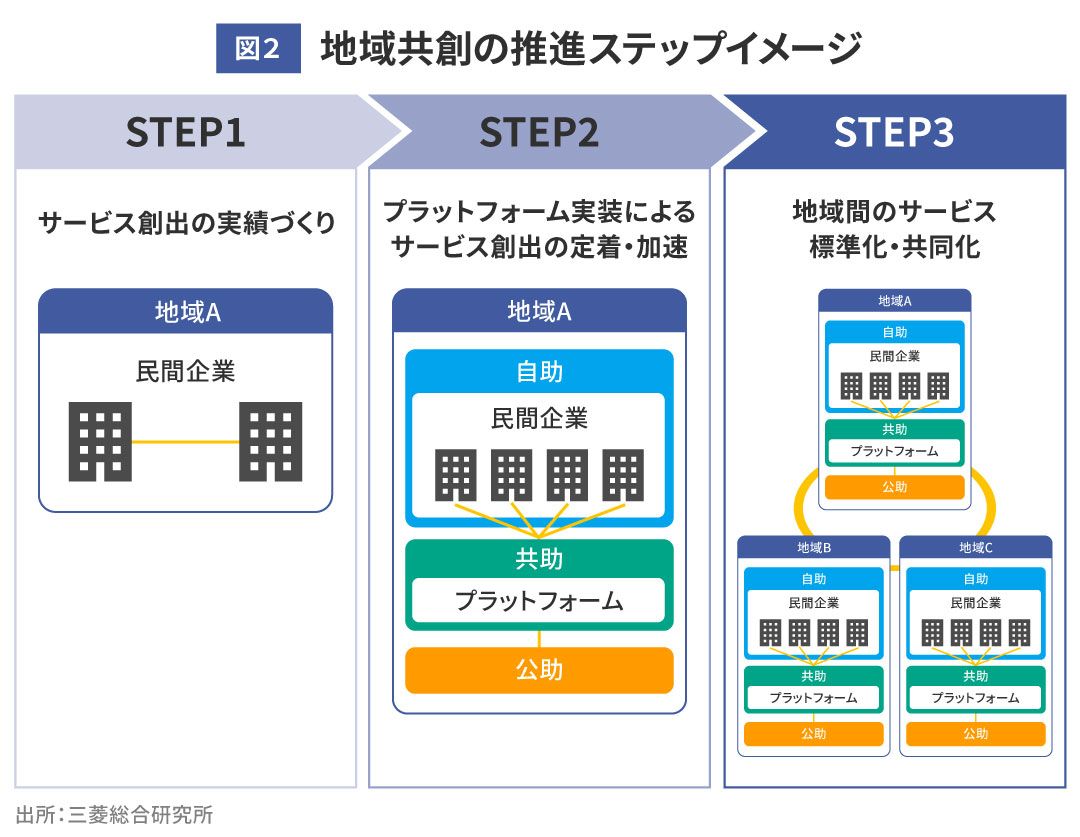

これからの日本において地域共創DXを社会実装するには、以下の3ステップが考えられる(図2)。ポイントは住民サービスの連携を促す「プラットフォーム」の存在である。

ステップ1は、成功体験の蓄積。小さな成功だとしても、次の共創に向けたモチベーションの種となる。ステップ2では、実際にプラットフォームを稼働させる中で、サービス連携にかかるコスト・手間を極力減らすよう努める。これにより、サービス創出が活発に、かつ継続的に行われる状態を整える。

そしてステップ3で、地域横断的にサービスの共同利用、標準化を進め、人材面と予算面の双方で限られたリソースを有効に活用できるようにする、という流れだ。

この3ステップは、最終目標である地域共創DXを実現するためのマイルストーンである。その過程において重要視されるのは、前述の藤枝市の事例に見られるような統合的なデータ活用と、官民が提供するサービスの連続性・持続性を担保する新たな仕組みづくりなのである。

「地域共創ポータル」で住民の“面倒くさい”を解消

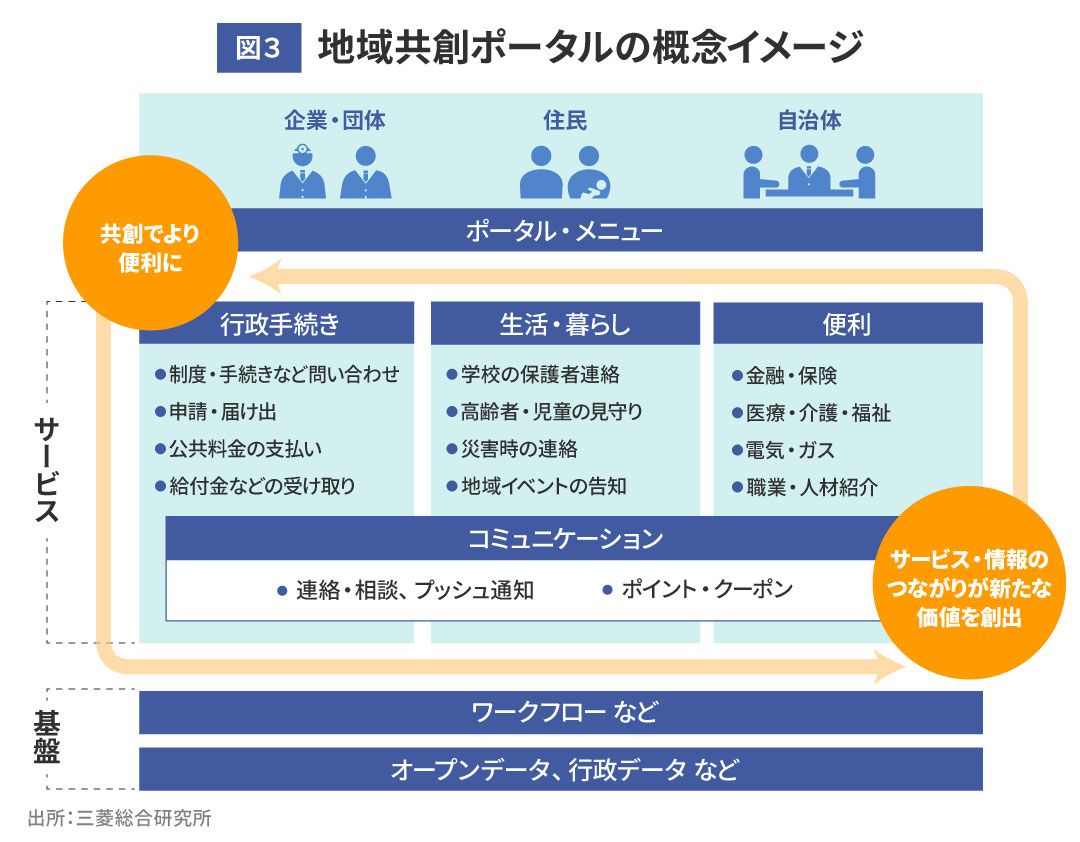

「機能の共通化」実現に向けては、各企業が提供するデジタルサービスを生かしつつ、住民の利用動線を踏まえて、サービス間の連携を工夫することが現実的だ。MRIは、このような連携を促すデジタルプラットフォームの一例として「地域共創ポータル」という概念を挙げている(図3)。

地域共創ポータルにおいては、行政手続きや暮らしに役立つ情報、準公共サービスや民間企業のサービス窓口が一元化されており、基本的にはすべてスマホやタブレット、パソコンで利用できる。問い合わせに自動で回答するチャットボットの設置なども、利便性向上に一役買うはずだ。ここまでやれば、「デジタルサービスは難しい、かえって手間がかかる」と後ろ向きだった住民に対しても、利用促進の効果をアピールしやすい。

今後、利用拡大を促し、サービス提供者が収益化を果たすには、こうした共創プラットフォームがいかに便利か、サービス・情報のつながりが新たな価値を創出しうるかを周知することが必要となる。地域住民が安心して利用できるような運営面の整備も欠かせない。

中国や東南アジアでは早くから、スマホ決済やタクシー配車・ライドシェアなど総合型の「スーパーアプリ」が浸透している。こうした取り組みも参考に、さまざまな機能を追加で実装することで、共助として人々の日常生活を支えていくのだ。デジタルの力を活用しながら、日本社会の特性に合わせた地域共創の形を模索していくことが、今求められている。

※1:地方制度調査会「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」(2020年6月26日)

※2:経済産業省「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」(2018年9月)

※3:Evidence-Based Policy Makingの略。統計や業務データなどの客観的な証拠に基づく政策立案のこと