ヤマダのリフォーム事業躍進、肝はデジタル活用 オンライン見積もり導入がもたらす意外な効果

※2 リフォーム産業新聞 2022/09/26発行号の住宅リフォーム売上ランキング2022に基づく。売上高は2021年8月~2022年7月の間に各社が迎えた決算期の数字を基に集計(例えば決算月が12月の会社は2021年12月期決算を適用)

気軽に入れる家電量販店が「リフォームの潜在需要」を喚起する

冷蔵庫にエアコン、洗濯機──。広大なフロアにズラリと並ぶ家電を見ながら歩いていると、キッチンやバス、トイレをそのまま再現した空間が現れた。まるでショールームだ。ここはヤマダデンキの、ある大型店舗に設けられたリフォームコーナー。家電とリフォーム商材を一緒に見ていると、理想の空間のイメージが膨らんでいく。

ヤマダデンキでは今、こうしたリフォームコーナーのある店舗が増えている。

「リフォームといえばやはり水回りですよね。システムキッチンや給湯器、バス、トイレなど、新しい商品がたくさん出ています。しかし、どんなメーカーがどんな商品を出しているか、あまり知られていません。そこで、ヤマダデンキの売り場でぜひ見ていただこうというわけなのです」

そう話すのはヤマダホールディングスでリフォーム事業部長を務める笹澤淳氏だ。同社は住宅リフォーム売上ランキング2022(リフォーム産業新聞社)の住宅リフォーム市場の小売り部門では首位となり、総合部門では昨年の7位から5位に浮上し※2、注目の存在となった。

リフォーム事業部 執行役員 兼 事業部長

笹澤 淳 氏

ヤマダデンキのリフォーム事業の特長は、家電量販店の強みを生かした点にある。

「リフォームに対して多くの方が感じているのが、『どこに頼めばいいのかわからない』『料金がいくらかかるのかわからない』という2つの不安です。しかし、ショールームに行ったり、見積もりを出してもらったりするのは勇気が要るもの。そこで、気軽に入れる家電量販店にキッチンやバス、トイレといった商品を置き、値段もわかりやすく表示しました」(笹澤氏)

家電量販店をショールーム化することが、リフォームの潜在需要層の掘り起こしに大いに貢献しているという。

「家電量販店でリフォームを扱うようになったのは、今から15年ほど前のこと。当時、家庭で使われていた水回りは昭和に設置されたものが多く、リフォームが必要な状況でした。その顕在需要に対して、よいものを価格勝負で販売していました。こうした昭和の水回りのリフォームは一通り終わった今、『今すぐ変える必要はない』と感じている方も多い。

しかし、今はさらに多機能で魅力的なお風呂やキッチンが出ていますから、気軽に入った家電量販店で『これが欲しい!』と思うものに出合えば、需要が顕在化します。全国に約1000店舗ある当社の強みは顧客接点の多さ。たくさんの方が『欲しい!』と思うものに出合いやすいと言えます」

デジタルツールの活用で「オンライン見積もり」が可能に

家電量販店の強みはほかにもある。

「これまでリフォームは地域の工務店や水道業者、内装業者が手がけるケースが多く、マンパワーに頼る形で行われてきました。しかし、私たちはチェーンストアですから、どの担当者でもよい提案ができなければいけません。担当者が転勤しても、お客様ごとの見積もりやリフォームの時期と内容、アフターサービスまでわかるよう、受け付けから決済までデジタルで一括管理しています。そこには家電小売業で培ったノウハウが生かされています」(笹澤氏)

専門スタッフがいる店舗は現在178店舗だが、全国のヤマダデンキのどの店舗でもリフォームの申し込みは可能だ。しかも、どこでも同じサービスを受けることができる。

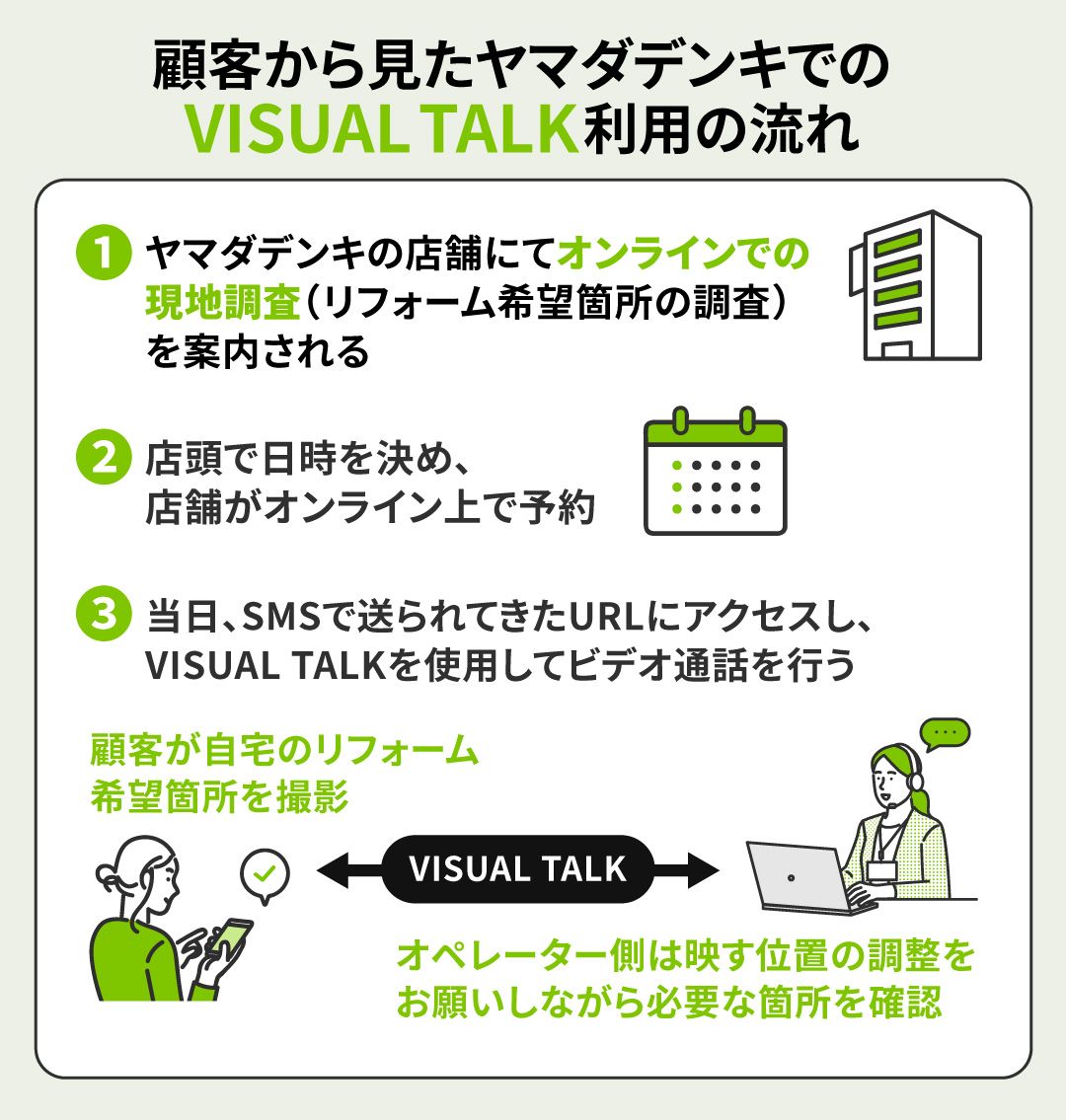

それを可能にするデジタルツールの1つが、ソフトバンクが提供する「VISUAL TALK(ビジュアルトーク)」だ。VISUAL TALKとはアプリ不要でビデオ通話ができる遠隔支援ツールのこと。スマートフォンなどのSMS(ショート・メッセージ・サービス)に送信したURLをクリックするだけでビデオ通話ができる。

「リフォームは、まず現地調査を行って見積もりを出し、契約後に工事となります。しかし、エアコンの買い替えなどで現地調査はしませんよね。買い替えても設置しやすいよう、メーカーが作っているからです。

作られた年代にもよりますが、同様にキッチンコンロやトイレも規格で決まっていることがほとんどです。そのため、現地調査で確認するのは品番だけということも。何かいい方法はないだろうかと考えているときに出合ったのがVISUAL TALKでした」(笹澤氏)

現在は、約1000店舗あるヤマダデンキの全店舗で同じサービスを行うためのツールとして活用されているという。

「VISUAL TALKのいい点は、カメラの設定やアプリのインストールをしなくても、そのまま使えること。85歳になる私の父に試してもらったところ、問題なく使うことができました」(笹澤氏)

自宅訪問なしで見積もりができると「ハードルが下がる」

コロナ禍では現地調査が難しいこともあり、VISUAL TALKが活躍しているという。

「『このトイレいいね、検討してみよう』というお客様でも、『わざわざ家に来てもらったら買わないといけないのでは』とプレッシャーを感じるもの。そこで、『お伺いせずに見積もりを出す方法がありますよ』とお伝えすると、『それなら』とおっしゃる方が多いですね」(笹澤氏)

意外にも、VISUAL TALKがリフォームするかどうか決めかねている顧客の背中を押すきっかけにもなるというわけだ。しかし、すべてのケースでこのツールを使うわけではないという。

「『自宅に来てほしい』という方もいらっしゃいますし、お風呂やキッチンなど大がかりなリフォームでは採寸が必要ですから、現地調査を行います。訪問が必要な場合とオンラインで行う場合の見極めは必要ですね」(笹澤氏)

店舗によっては担当地域が広く、以前は往復何時間もかけて現地調査を行っていたが、VISUAL TALKのおかげで移動時間を省くことができるようになった。

「できた時間をしっかり管理し、よりよいサービス提供のために使うことが大切です。VISUAL TALKをはじめとしたデジタルツールの導入や時間管理で営業効率を向上させた結果、リフォーム事業部ではスタッフ1人当たりの年間売上高を1億円にできることがわかりました」(笹澤氏)

今後は家電売り場の優秀なスタッフをリフォーム担当者として育成する予定だ。そこでもVISUAL TALKを活用するという。

「新人スタッフが現地調査を行う際、本来なら知識や経験の豊富な専門スタッフが同行するのが理想ですが、全員に同行するのは物理的に不可能です。そこで、VISUAL TALKを使って専門スタッフと通話できるようにしたいと考えています」(笹澤氏)

同社のリフォーム事業は2025年までに売上高1000億円を目指しており、今後も成長と拡大が見込まれる。遠隔支援ツールのVISUAL TALKは、顧客サービスの向上とともに、生産性の向上につながる働き方を支えていくことだろう。