大キャリアシフト時代を生き残る人材戦略 ギャップを埋めて停滞から抜け出すには

DXとGXが加速させる3種類のキャリアシフト

コロナ禍を経て、日本でより明確に求められるようになってきている変革が、デジタル社会実現のためのデジタルトランスフォーメーション(DX)と、脱炭素化に向けたグリーントランスフォーメーション(GX)だ。産業構造を激変させるこれらの流れは、雇用にも大きな影響をもたらす。

このとき問題になるのが、人材のキャリアシフトである。

「日本では企業内での年功序列が慣習的に続いてきたためキャリアシフトの機会が乏しく、労働市場における人材の流動化は限定的でした。しかし今こそ雇用維持を優先してきた労働政策を転換し、人材の流動化を前提とするキャリアシフトを、産官学が協働して推し進めるべき時です」(MRI研究員)

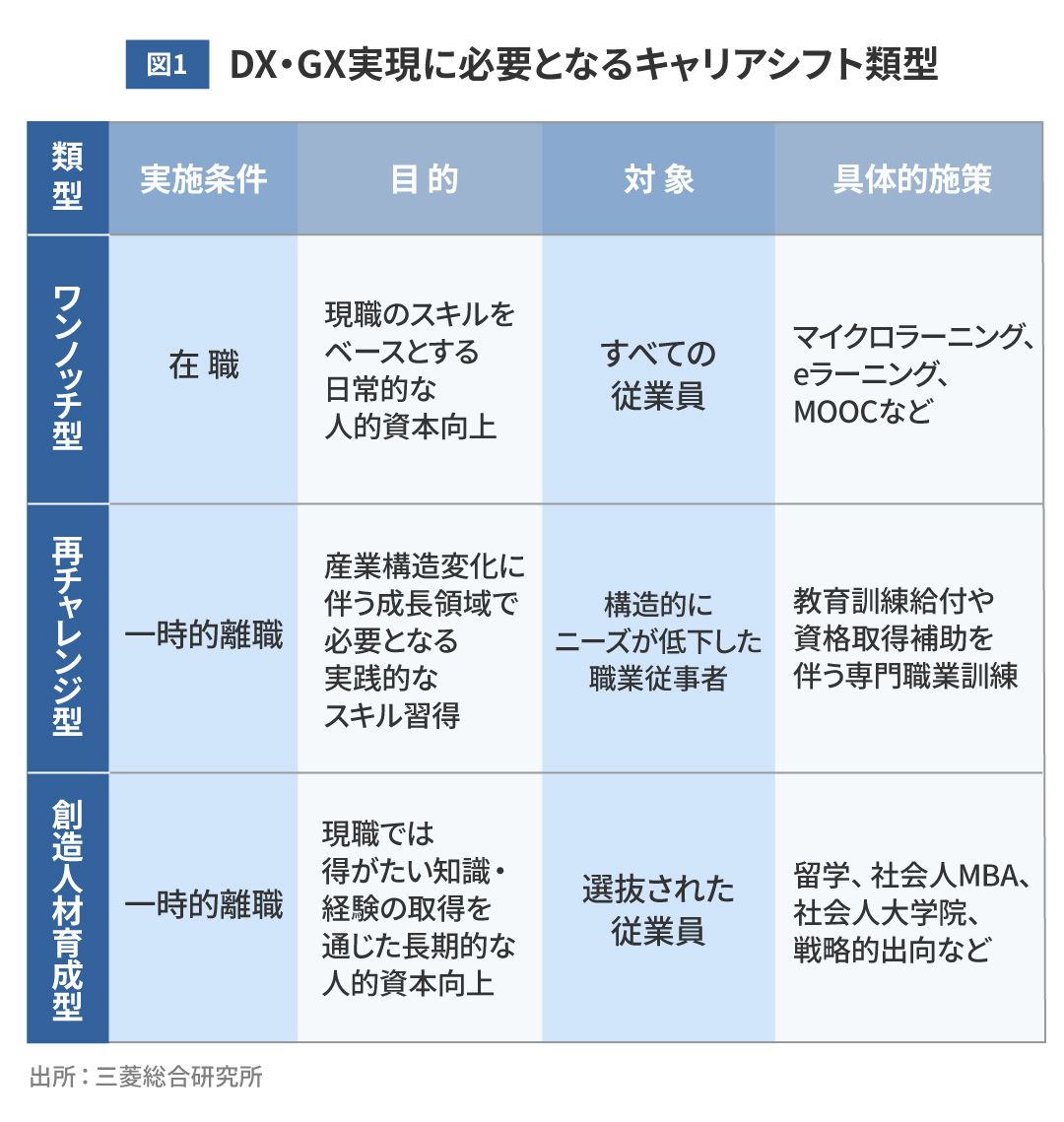

キャリアシフトへの取り組みには、現職のスキルをベースとして離職を伴わない「ワンノッチ型」、新たな成長領域で活用できるスキルを得る「再チャレンジ型」、変革をリードする人材の育成を意識した「創造人材育成型」の3つのタイプがある(図1)。

「ワンノッチ型」はDXとの関連が強い。デジタル化が進めば定型的な業務の「ルーティンタスク」が機械でも行えるようになるため、こうした業務に携わってきた人々を創造的な「ノンルーティン領域」の業務に適応可能にする必要があるからだ。ワンノッチ型のキャリアシフトとは、一人ひとりが細かなスキルをアップさせて、全体としてノンルーティン領域のタスクへと従事し直すことだ。

「再チャレンジ型」はGXによる影響に対応する色彩が濃い。脱炭素化は「CO2を排出する産業における人材需要の減少」を起点としているため、人材移動は従来領域から成長領域へと、産業をまたぐことになるからだ。従事している業務の領域がルーティンかノンルーティンかはあまり問われない。そして対象者は、求められるスキルを獲得するために長期間の学び直しを行い、再出発する必要がある。

さらに、DX、GXのような大きな変革をリードするためには、選抜された従業員に高度なスキルを習得させて産業を主導する人材へと育て上げる「創造人材育成型」のキャリアシフトも進めなければならない。

MRIが行った試算では、2030年までに最大限行えるキャリアシフトはワンノッチ型で190万人、再チャレンジ型で600万人、創造人材育成型で80万人の見込み。それでも、労働力人口の7%に当たる450万人分のミスマッチが残る。

しかし、手をこまねいていれば日本経済が停滞から脱却することはできない。キャリアシフト以外にも、企業内外でスキルギャップを埋めるための取り組みを、一刻も早く進めなければならない。

「ハイブリッド型」雇用システムの導入を

人材のミスマッチ解消のカギを握る要素の1つが雇用システムだ。近年、日本企業の主流を占めてきた、採用後に仕事を割り当てる「メンバーシップ型雇用」を見直して、欧米の外資系で一般的な、仕事のために人材を確保する「ジョブ型雇用」を導入しようという機運が高まっている。

だが、「新卒一括採用、OJT中心の人材育成、長期勤続雇用など日本の企業社会に染み付いてきた就労スタイルとのバランスを考えると、純粋なジョブ型が適切であるとは言い切れません」とMRI研究員は語る。そこでMRIでは、メンバーシップ型とジョブ型の双方の長所を兼ね備えた「ハイブリッド型」雇用システムの構築に向けた研究を行ってきた。

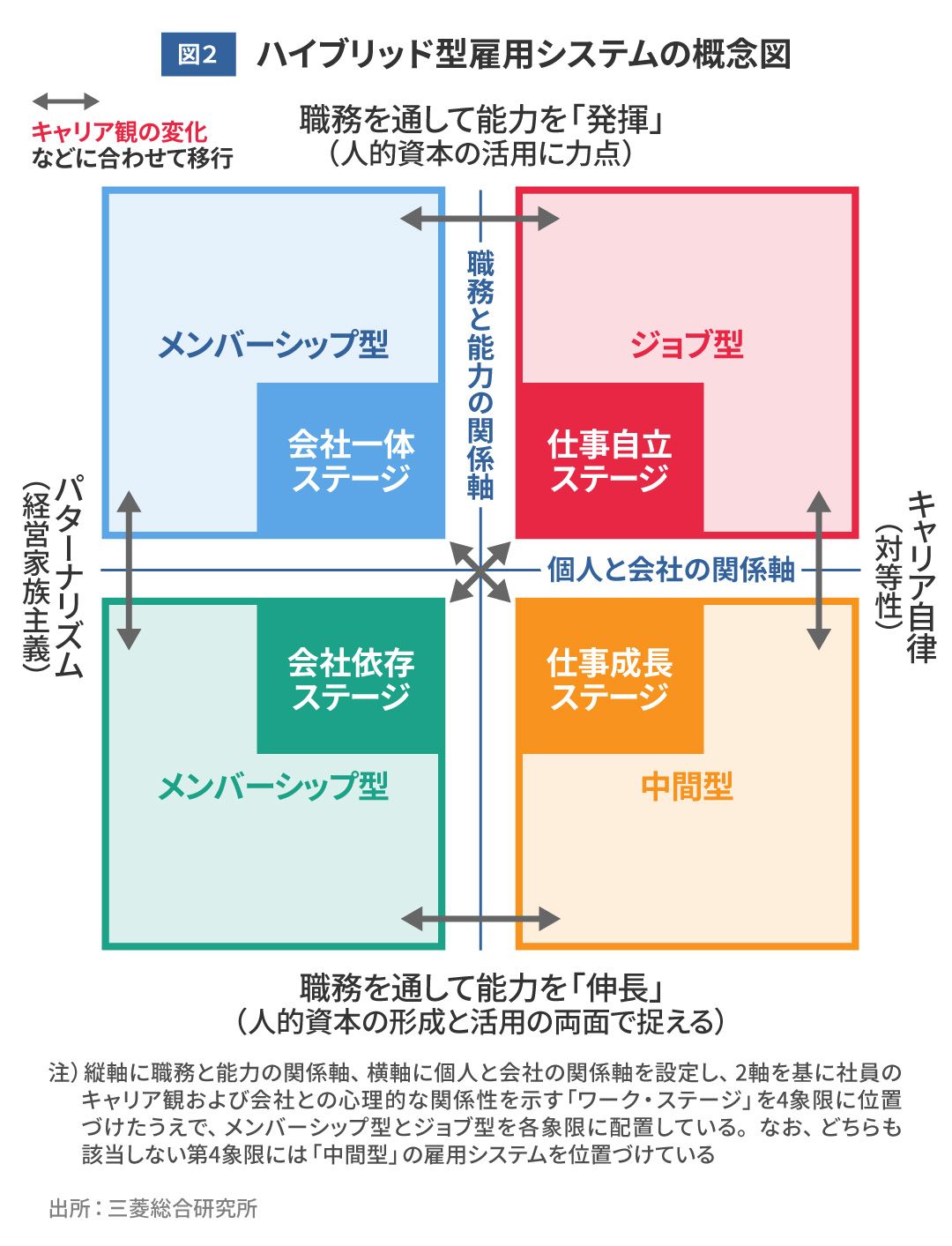

ハイブリッド型雇用システムは、メンバーシップ型、ジョブ型、およびその中間型を併存させる点に特徴がある。具体的には図2のように縦軸に職務と能力の関係軸、横軸に個人と会社の関係軸を設定し、社員のキャリア観や会社との心理的な関係性に応じて4つのワーク・ステージを移行させる。

実際の運用は各社の実情次第だが、基本的な手順は次のようになる。

②社員の現時点の意向や希望、適性を把握する。

③これらの情報を基に、社員のワーク・ステージをどのように移行させるかを決める。

4つのステージで働く社員の特徴や傾向はさまざまである。そこで、MRIでは全国3000人の就業者のデータから、社員の実情により細かに合わせた以下の6つの人材タイプを設定した。

②仕事成長自律型(仕事成長ステージ)

③仕事重視ゼネラリスト型(仕事成長ステージ)

④キャリア自律型(仕事成長ステージ)

⑤WLB※重視単独型(仕事成長ステージ)

⑥WLB重視受動適応型(仕事成長ステージもしくは仕事自立ステージ)

これらのタイプ別に適したワーク・ステージを用意することで、社員の価値観の多様性を踏まえた人材マネジメントが可能になり、エンゲージメントとパフォーマンスの向上が期待できるだろう。

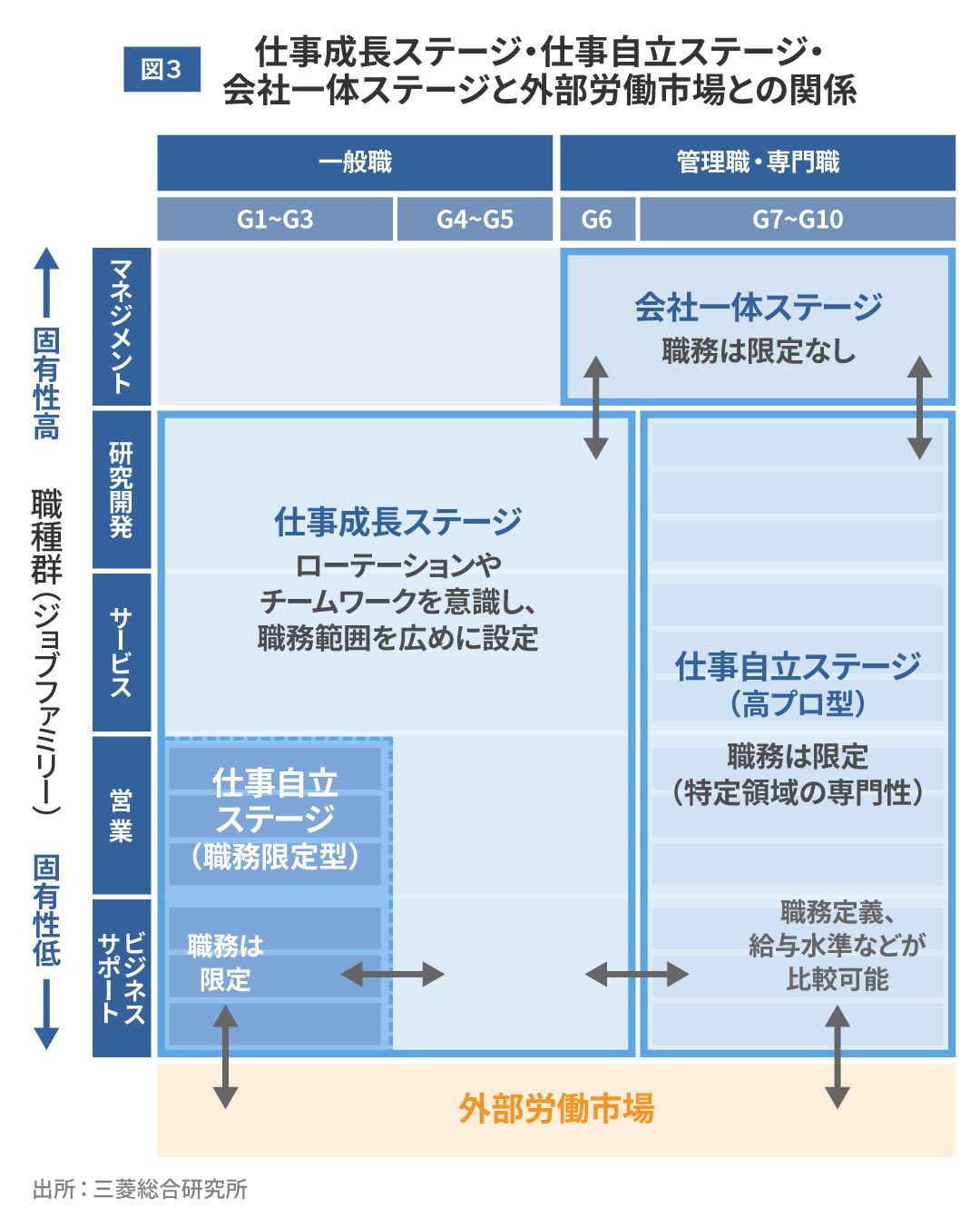

次の図は、仕事成長ステージ、仕事自立ステージ、会社一体ステージの受け皿となる等級制度のイメージである。

ワーク・ステージが異なるからといって、複数の仕組みが必要になるわけではない。仕事成長ステージを整備することによって、会社一体ステージや仕事自立ステージにも同じ仕組みで対応でき、ワーク・ステージ間の移動も可能になる。さらに、仕事自立ステージは外部労働市場との比較が容易であるため、このワーク・ステージを介して外部への転出や独立、外部からの転入が増え、人材の流動性が高まることになる。

このように、ハイブリッド型雇用システムの構築は、雇用が本格的に流動化する時代の人材ミスマッチ解消に一役買うことが期待されている。

※WLB:ワークライフバランス(work–life balance)の略

助っ人の「実務家トレーナー」を導入すべき

ミスマッチ解消に向けた、もう1つの大きな課題が「人材育成」だ。

国内企業では専門技術職の人材不足が続いており、この傾向はさらに加速していくと考えられる。採用が難しければ外部委託という選択肢もあるが、自社にノウハウが残りにくいデメリットが生ずる。そうした背景から、社内人材の育成は今後いっそうその重要性を増してくるだろう。

日本企業では従来、人材育成の手段としてOJTが用いられてきた。しかし、従来型のOJTは、有効に機能しない場合も多くなっている。

「一般的にOJTは、自社内の経験豊富な上司や同僚がトレーナーとなります。しかし、昨今のように変化が激しく、複雑で見通しの難しい状況下では、急激な社会変化に対応した新しい知識やスキルを持っている人材が必ずしも自社内にいるとは限りません」(MRI研究員)

そこで、対策として考えられるのが社外の「実務家トレーナー」登用だ。自身の所属企業で(あるいはフリーランスで)専門領域の職務を執り行いながら、他の企業で副業としてOJTトレーナーの役割を担う人物である。トレーナーが個別のプロジェクトに参画して助言したり、定期的に社員の成長を促すメンタリングを行ったりするなどのパターンが考えられる。

実務家トレーナーが活躍するためには①「実務家」、②「受け入れ企業」、③「実務家の在籍企業」のそれぞれに環境の整備や実践に向けての取り組みが求められる。

受け入れ企業は、環境整備の段階で実務家トレーナー登用の意義を理解する必要がある。そのうえで、自社で必要な人的資本の性質に照らした育成方針の設定や、受け入れ制度の整備が求められる。

一方、実務家の在籍企業においても、自社の社員を送り出すことへの理解を経営陣などから取り付けるとともに、そのための制度の確立、実際に活動を始めてからのフォローなどをしていく必要がある。

これまで、企業の業務で培った実務経験という暗黙知は、企業内のみに蓄積されてきた。実務家トレーナーがますます活躍するようになれば、個人や組織の中にとどまっていた暗黙知を社会全体で共有することにもつながっていく。組織に帰属しながらも、一人ひとりの自律的なキャリア形成が進んでいくことにもなる。

実務家トレーナーが社会に定着するためには、まだまだクリアすべき課題は多い。だが、人材育成面でもさまざまな可能性や選択肢が議論されることで、社会全体の人材ミスマッチの解消に資することは間違いない。