医療の「リモート化」がもたらす期待と課題 日本から創薬イノベーションを生み出せるか

バーチャル治験が技術的には可能に

気がつけばコロナ禍に突入してから3年が経とうとしている。まだ安堵できる状態ではないが、この間に新型コロナウイルス感染症に端を発する3密回避がリモート化に一石を投じ、オンライン診療が医療分野で加速している。利用者の直接的な便益、例えば利便性向上はもちろんのこと、各種データの収集を通じたヘルスケア産業全体の振興に寄与すると考えられている。こうしたリモート化・オンライン化の波は医薬品や医療機器の開発にも押し寄せている。

その一例が「バーチャル治験」(※)である。バーチャルという呼称がついているが、必ずしも仮想3D技術を使うものではなく、リモート・オンライン技術、センシング技術を使った新しい創薬の取り組みである。

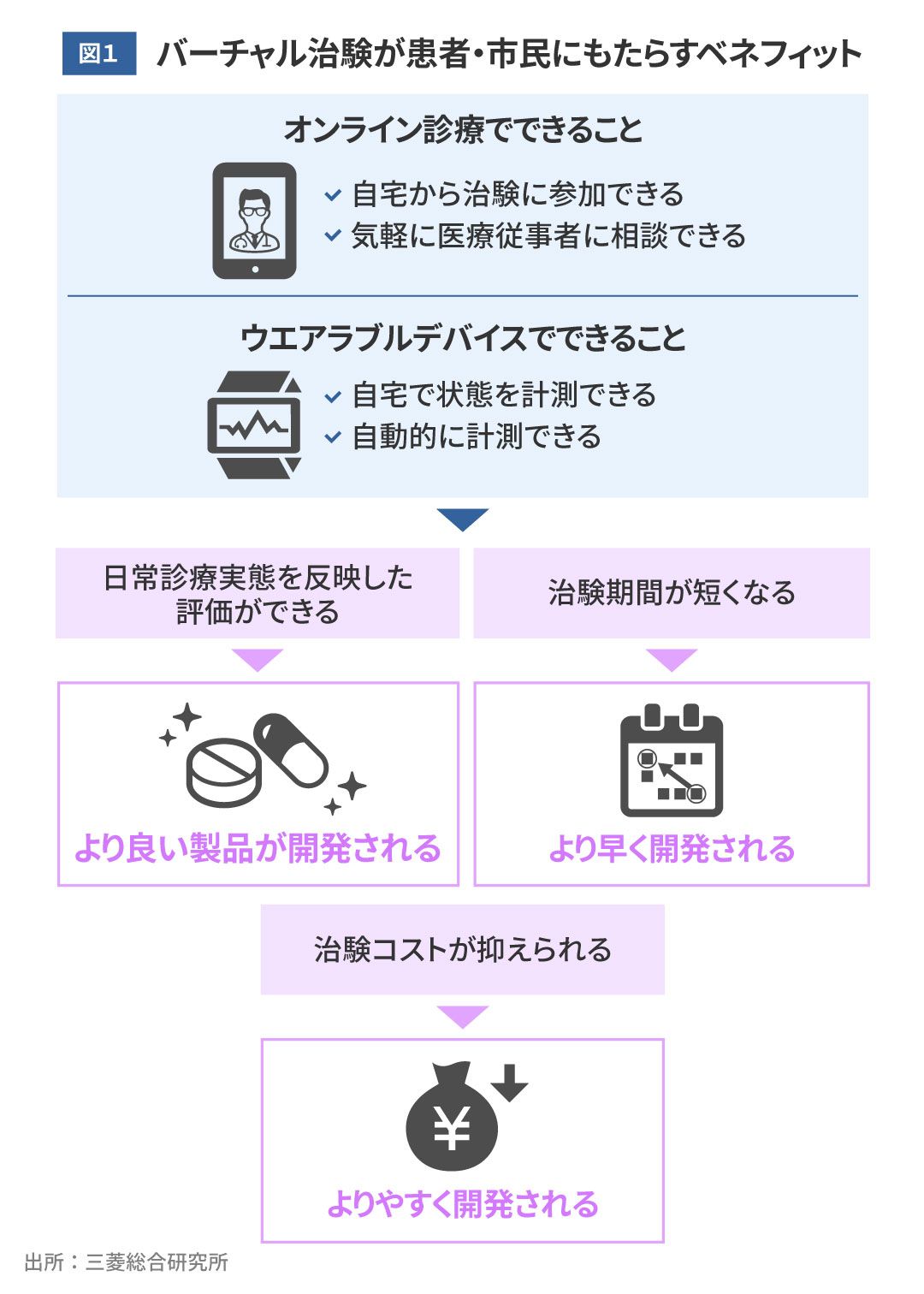

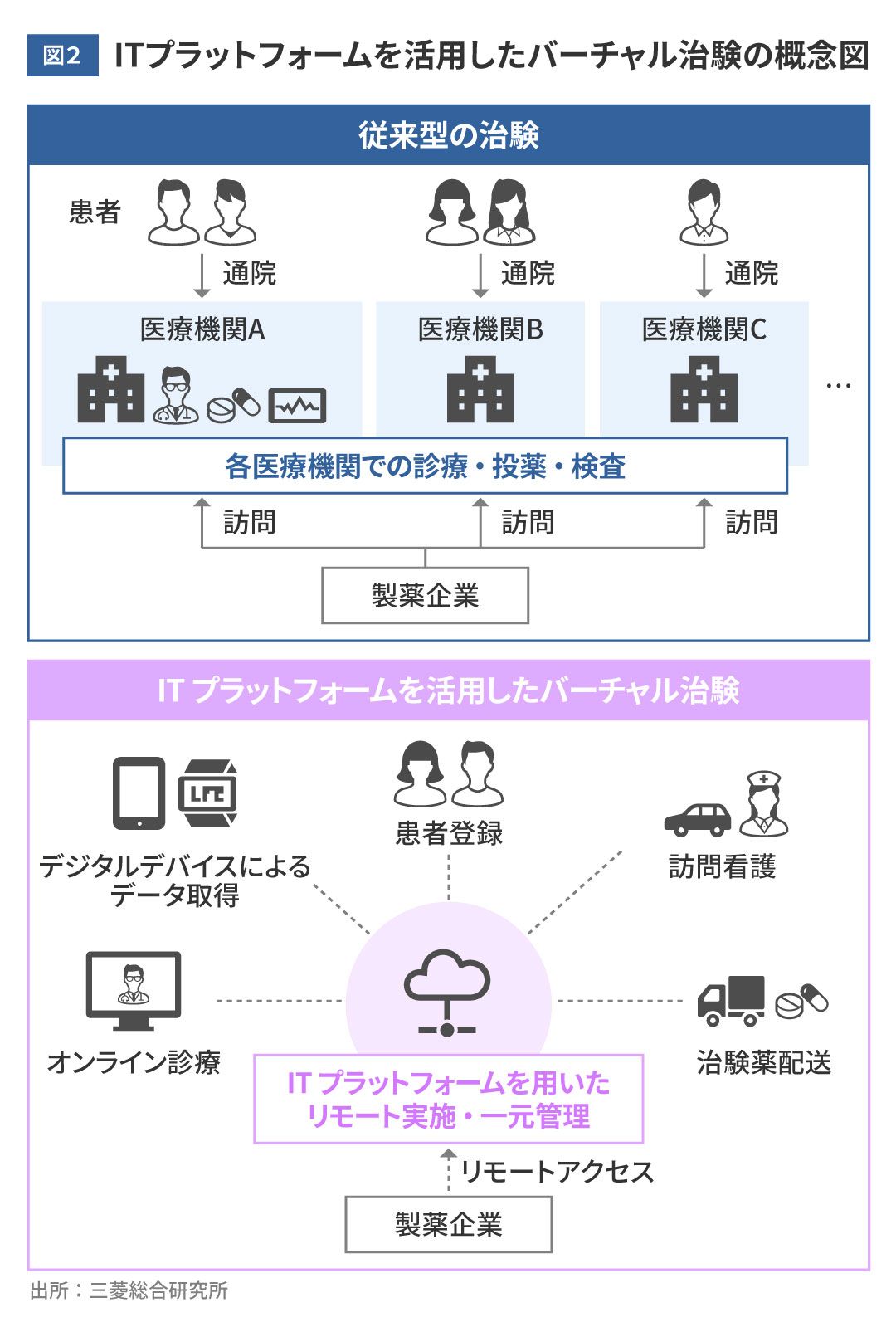

そもそも新薬を開発する際には、有効性や安全性の評価を行う治験が実施される。これまでの治験は、医療従事者と参加者が治験を行っている医療機関で直接対面して行っていた。しかし、両者が対面することなく参加者の自宅や近隣のかかりつけ医などで実施するのがバーチャル治験だ(図1)。

バーチャル治験ではウエアラブルデバイスやePRO(電子的患者報告アウトカムシステム)を用いることで、日常生活の中でデータを収集できるため、患者の日常を反映したより良い医薬品などが開発される。また、ウエアラブルデバイスを通じて自動的にデータを収集できることなどから、従来型の治験よりも通院回数が減って参加者の負担が少なくなり、参加者の脱落やデータの欠損が少なくなることも期待できる。その結果、有効性および安全性を示すためのデータ収集に必要な参加者数が少なくて済み、治験コストの削減にもつながるだけでなく、新薬の開発スピードも上がると考えられているのだ。

※バーチャル治験(Virtual Clinical Trials)は、現時点で確立された名称ではない。Decentralized Clinical Trials(DCT、分散化臨床試験)、Site-Less Trials、Remote Trials、Direct-Patient Trials(D2P)、Location Flexible Trialsなどさまざまな名称で呼ばれている

治験のデータが保険や食品の改善につながる可能性

バーチャル治験の可能性はまだある。医療や治験だけでないヘルスケア産業全体に関わる影響を見ていこう。

デジタルデータは条件が整いさえすれば、リアルタイムでどこにでも、誰にでも共有が可能だ。バーチャル治験を通して集めたビッグデータを解析し、横断的に利用すれば、異業種・異業態で付加価値を生むことにもつながる。

「予防医療、介護といった製薬に近い業種から、保険、食品といった異業種においても、イノベーションを創出するチャンスになりえます。ツールやITプラットフォームの開発・提供に携わるIT事業者の参入も期待できます(図2)」(MRI研究員)

つまり、複数の産業のドライバーとなる可能性があるといえる。

だが、バーチャル治験が国際的に主流になったときに、その先頭を行く船に日本が乗っていないと、日本の医療の質が相対的に下がるおそれがある。いわゆる「ドラッグラグ(海外で承認・使用されている医薬品が日本で承認されて使用できるまでの時間差)」(※)の発生により、新薬を待ちわびる患者が不利益を被るかもしれないのだ。

この要因は、現在国際的に主流となっている国際共同治験が「複数国で同時に行われる」という仕組みにある。国際共同治験の参加国では、当該国の患者に対する新薬の有効性および安全性が確認されるため、新薬の薬事承認が早まり、いち早く患者の元に新薬が届けられることになる。

だからこそ、その期を逃さないためにバーチャル治験の国際ルールづくりがされるときには、日本もそこに名乗りを上げておきたい。

※ドラッグラグは、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の調査によると2006年度に2.4年だったのが、2020年度には0.7年まで短縮してきている

「医療のバーチャル化」のトレンド

ここまでバーチャル治験の話をしてきたが、仮想3D技術を使うという本来の意味での「医療のバーチャル化」が期待されているものについても触れておこう。これには3つのトレンドがある。

「1つは、『仮想体験』に基づく新しい診断・治療です。リハビリ分野では、患者の身体的な動作をバーチャルな三次元空間で再現し、専門家がリアルタイムで的確な指示を出すことがすでに可能になっています。もう1つは、リアルな追体験で学習効果を高める人材育成です。手術動画を基に作成されたバーチャル空間の中では、あたかも手術チームのメンバーの一人として学ぶことができるでしょう。そして、最後は、バーチャル空間に人体を再現する人体モデリングです。コンピューター断層撮影(CT)装置や磁気共鳴画像装置(MRI)で撮影された画像を基にバーチャル空間上に患者の臓器や筋骨格を立体的に再現し、この3Dモデルを用いて、手術の事前シミュレーションを行う、あるいは予後の回復状態を予測することが可能になります」(同)

ただし、まだまだ技術面で進化が必要とされる面が多いのも事実だ。これも3つの大きな課題がある。

「第1の課題は安全面の検証です。ヘッドマウントディスプレーを使うと、装着時のバーチャル世界は普段とは異なり、起立困難になるほどの『VR酔い』を起こすこともあります。在宅医療など、医療従事者がいない環境での使用を前提とした安全性の検証は必要です。第2の課題は身体コミュニケーションの精度向上です。アバター(バーチャル空間における自己の分身)を通じた会話は表情や身体動作が現実世界よりも粗い場合、間違った受け止め方をされるおそれがあります。とくに、医療のように繊細なコミュニケーションが求められる場合には留意が必要で、触覚などを含めた表現力の拡張も改善ポイントの一つとされます。そして第3の課題はプライバシーの確保になります。心身の健康という機微な情報を取り扱うため、オンライン上だけでのやり取りでは『本当に信頼できるのだろうか』という懸念が生じることもあります。そのため徹底したセキュリティー対策が求められるのです」(同)

バーチャル技術に関してはこれらの課題をクリアすることが必要だが、運用する前提条件にもなるリモート診療の規制面についても触れておきたい。というのも、2022年4月からは診療報酬改定でオンライン診療の初診での利用も可能になり、疾患による制限も大幅に緩和されるなど、普及に向けた条件が整ってきているのだ。さらに、この数年で運用する側である医療従事者のインセンティブによる進展も期待される。

「リモート化、バーチャル化のメリットは医療従事者にとっても大きなものです。医療現場における労働環境の改善を目的として、2024年にも医師の時間外労働に上限規制が適用される予定です。労働時間の短縮が求められる中で、生産性の向上は経営上の重要課題となります。在宅医療や在宅介護の需要増が見込まれた場合、医師や看護師、介護職員がリモートで医療・介護サービスを提供できれば、業務の効率化を図ることができるでしょう」(同)

このようにリモート化、バーチャル化は、技術的に改善の余地はあるものの、実現すればその効果は大きい。医療・介護サービスの効率化やリハビリ、健康増進に寄与するなど、積年の社会課題解決につながることを期待したい。