「ゲノム編集食品」で食料自給率は上がるか テクノロジーを活用した新しい農業の未来

ついに日本は「食料危機」の時代へ

食品の値上げが続いている。世界的な天候不良や穀物の供給不足により、2021年からすでに一部の食品価格は値上がりの傾向を見せていた。これに拍車をかけたのが、2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻だ。小麦、トウモロコシなど穀物の一大生産地である両国の輸出が制限され、国際価格が軒並み急騰。日本国内の食品メーカーも大きな打撃を受けた。

急速に進む円安による輸入コストの上昇も追い打ちをかける。帝国データバンクの調査によれば、主要メーカー105社で2022年7月末までに累計約1万8500品目での値上げが判明。8月中に累計2万品目を超え、年内には3万品目に迫る可能性が高いという。

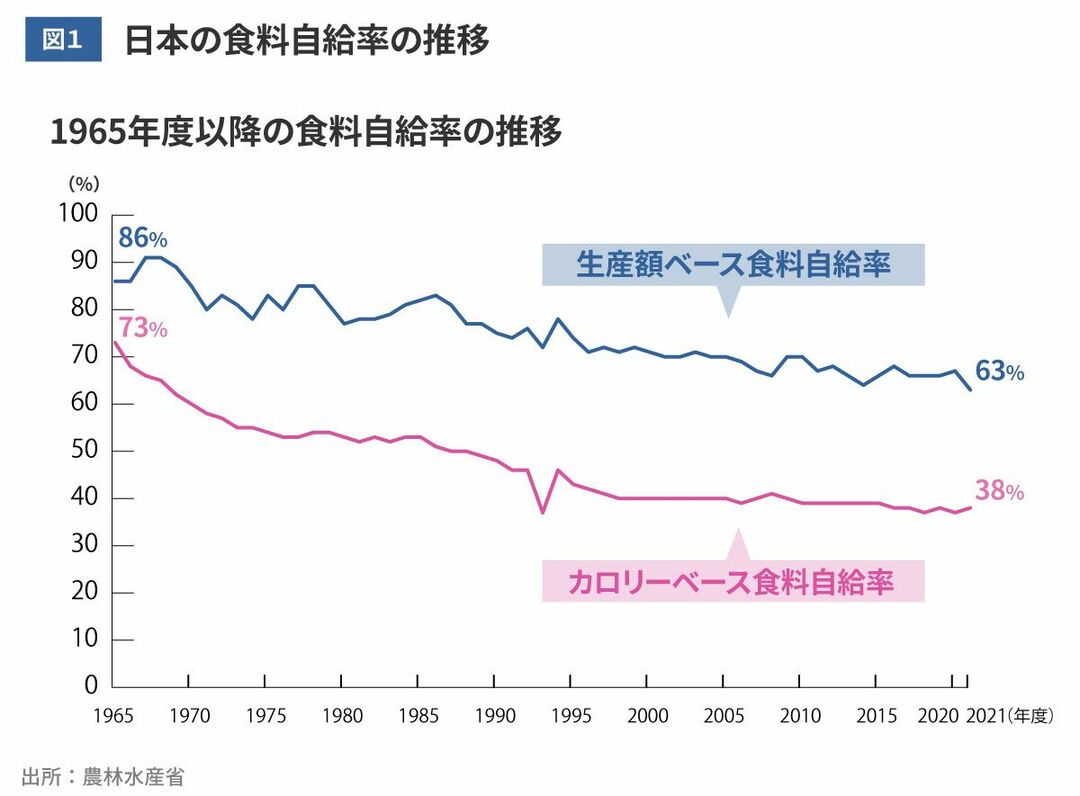

食料生産国が自国の食料確保を優先するために、輸出の禁止や制限を打ち出すケースも増えている。食料危機の長期化は、今後、世界各国が食料確保のための危機管理を徹底し、食料安全保障の強化を加速させていくことにつながる。日本は、2021年度のカロリーベースで見た食料自給率は38%と低く(図1)、輸入価格の高騰や、食料生産国による「食料保護主義」が拡大すれば、受けるダメージは計り知れない。

「さらに近年、食料確保という観点から『食品ロス』削減の必要も指摘されています。環境省が2022年6月に公表した調査を見ると、日本では、まだ食べられるにもかかわらず捨てられる食品(=食品ロス)が、2020年度に年間520万トンと推計されました」(三菱総合研究所<以下、MRI>研究員)

これを解決するために、現在、賞味期限を延ばす新技術が開発されたり、気象データを活用した売れ行き予測で生産量を調整したり、IoTやスマート機器の活用で流通・小売りでの在庫を適正化するなど、食品ロスを削減するためのさまざまな取り組みが進められているが、まだ緒に就いたばかりだ。

スマート農業化で農業のあり方が変わる

食料自給率向上のカギを握る農業。日本の農業を取り巻く環境は年々厳しさを増している。農林水産省が発表したデータでは、2010年に約260万人だった「農業就業人口」は、2019年には約168万人にまで減少。このうち65歳以上が占める割合は、2010年の61.6%に対して19年は70.2%と、高齢化も進んでいる。

働き手不足を解消する手段として、期待されているのが「農業ロボット」である。例えば、「自動走行(無人)トラクター」は、あらかじめ走行経路をプログラムしておくことで、GPSの位置情報を利用しながら数センチの誤差で耕運や収穫の作業をこなせる。

農薬の散布も農業の重労働の1つ。ここで活躍するのが「農業用ドローン」だ。近年のドローンは操作性が向上し高齢者でも農薬散布が容易になり、作業の省力化、時短、低コスト化が期待されている。このような先端技術を活用した「スマート農業」が注目されている。

農水省では「2025年には農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した農業を実践する」という政策目標を掲げ、スマート農業の浸透を図っている。ロボットやAI、ICTなどを活用して、これまで培われてきた農作物の生産技術やノウハウの継承、農作業の負担軽減、省力化などの実現を目指す、新しい農業のあり方を推進している。

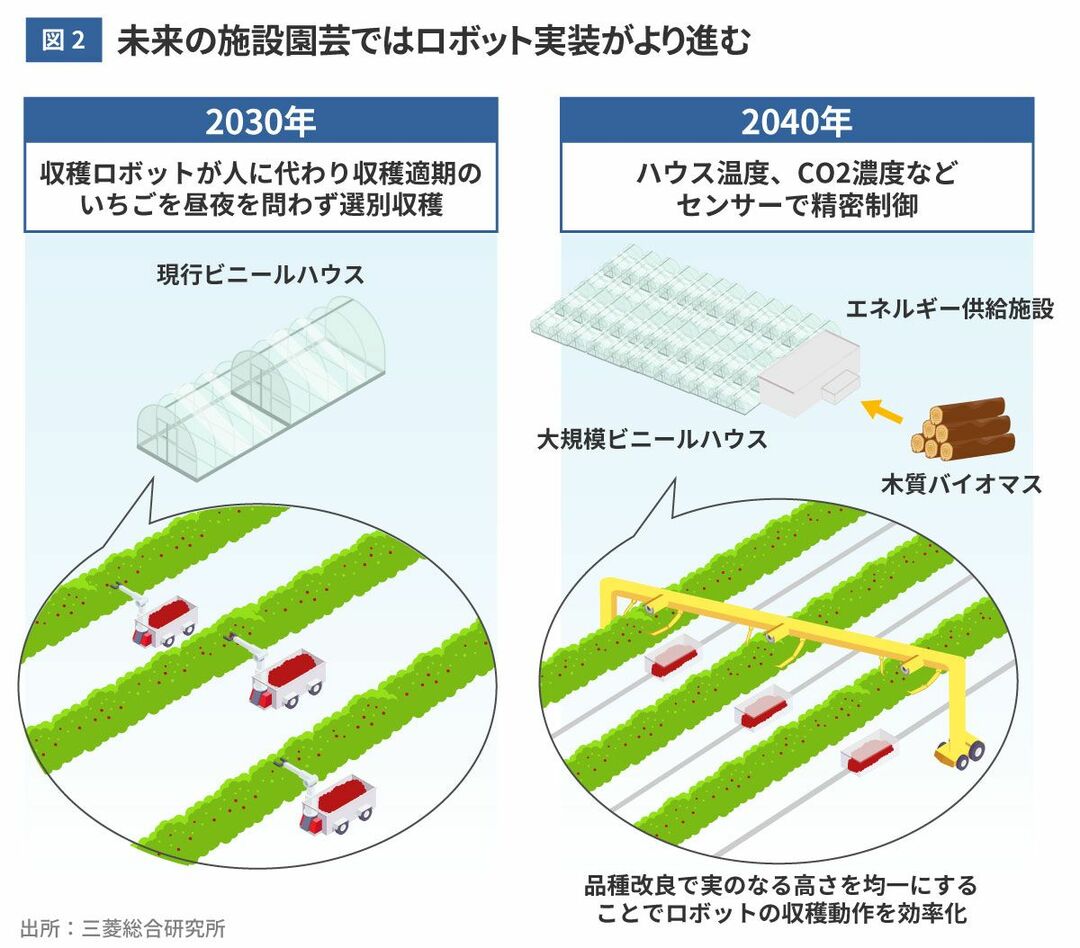

2030年ごろまでに農業ロボットの導入が進むと予想されるのが、イチゴやトマトなどのビニールハウス栽培に代表される「施設園芸」だ(図2)。施設園芸で生産される農産物は、価格的にも競争力がある高付加価値作物で、農業ロボットへの投資資金の回収を見込みやすい。

まずは収穫期の人手不足への対応として、収穫ロボットの導入から始まり、2040年ごろには品種改良や施設設計などがトータルデザインされた施設園芸が普及すると予想される。

さらに、2030~2040年ごろには、大規模な稲作や野外での畑作でも、ロボットの導入が進むと考えられる。稲作の農作業は比較的単純で、田んぼの形も標準化されているため、ほかの作物に比べてロボットを導入しやすい。キャベツやレタスのような大規模な畑作では、収穫時期には多数の人手が必要になる。収穫ロボットの導入ニーズは高いだろう。

「農業の明るい未来が期待されるロボット導入ですが、その実装に向けては課題もあります。日本では多くが小規模農家なので、高額なロボットを導入しても、その投資対効果には限界があります。大規模農業法人が農業ロボットを導入して大量生産を実現すれば、小規模農家は価格低下の影響で、経営の悪化が心配です。小規模農家はブランド力のある高品質な作物を生産するなど、付加価値創造に活路を見いだすべきであり、そのためにも政府による積極的な支援があることが望ましいでしょう」(MRI研究員)

また、日本の農業は、1つの作物でも数多くの品種が栽培されるケースが多い。実の大きさや形、実がなる高さや間隔なども多様であるため、さまざまな品種をロボット収穫でカバーしようとすると、どうしてもコスト高になってしまう。農業ロボットのシェアリングサービスなど、利用しやすい仕組みづくりが求められる。

注目されるバイオエコノミーの課題は「食の安全性」

食料自給率と同じくらい世界的課題になっているのが、資源不足や環境破壊、人口増加を背景にした食の安定供給だ。その対策として開発が進められているのが、「ゲノム編集食品」である。

ゲノム編集とは、特定のDNAの配列部分を人工酵素によって切断することで、人工的に突然変異を起こさせる技術である。ゲノム編集から生まれた食品の身近な例としては、GABA(ストレス軽減や血圧を下げる効果があるとされる成分)を大量に含むトマトや、肉厚を増したマダイなどがある。

「このような生物機能をものづくりやサービス提供に活用する『バイオエコノミー』は、持続的なイノベーション領域として成長が期待されています。ゲノム編集食品も、厚生労働省による安全性審査などを経れば販売が可能になりました。ベンチャー企業や大手食品メーカーも出資や開発に乗り出しています」(MRI研究員)

しかし、ゲノム編集食品が市場を形成できるかどうかは、現時点では不透明である。課題は「食の安全性」で、次の3つの取り組みが必要であるとMRIは提案する。

①開発段階から社会実装時の懸念をリストアップ

開発の早期段階で技術の内容を公開し、将来起こりうることについて市民との対話を促進することが重要である。

②技術開発と並行して懸念解消の手法を開発

消費者が最も不安を感じるのは、人体や環境への長期的な影響だ。安全性評価のために開発されてきたシミュレーション技術を生物学の分野で確立することが、有効な解決策になりうるだろう。

③手法と成果の公表による透明性の確保

研究プロセスや成果のデータに誰もがアクセスできるようにし、一元管理する仕組みを構築、国際標準化機構(ISO)のような第三者による認証を義務づける必要もあるだろう。

ゲノム編集食品の開発は、信頼性の確保を最優先にして取り組むべきである。コストの問題だけではなく、安心安全の下、消費者に受容されてこそ、食品市場は形成される。世界的に環境や健康への意識が高まり続け、そして消費者が多様な情報にアクセスできる現代では、信頼性から食の未来が開かれていくのだ。