企業経営に深刻な影を落とす「サイバー攻撃」 対策のコツは“攻撃対象領域”を狭めること

働く場所がすべてを変えてしまうという現実

クライアントソリューション本部 ビジネス開発部 マネージャ

松本英樹氏

「当社が実施した大規模調査では、約6割の企業で、週1日以上の在宅ワークを認める“ハイブリッドワーク”を行っていることが明らかになりました。また、新型コロナウイルスの収束後も人材採用や生産性向上のためにこのスタイルを継続していく意向の企業が大半というのが今の状況です」と話を切り出す日本HPの松本英樹氏。

一方でIT部門の頭を悩ませているのが“エンドポイントセキュリティ”だ。コロナ禍により働き方が変化した結果、PCの持ち出し利用が増え、Web会議やメール、チャットといった遠隔コミュニケーションへの依存度が高まっているが、それはつまり、会社に守られていないネットワークへの接続、ファイルダウンロード、添付ファイル付きメールの開封など、さまざまなセキュリティリスクを増大させることにつながるからだ。

「“エンドポイント”とは、末端や終点を意味する言葉です。そして、セキュリティ用語ではネットワークにつながっているスマホやタブレット、PCを保護する、あるいは事後を含めて何らかの対策をすることをエンドポイントセキュリティと呼びます。さまざまなエンドポイントデバイスの中でも、PCは資料やデータを作り、社内外とやり取りをする頻度が多いうえ、社内システムに入るための玄関口でもありますので、最も重要視すべき対象であることは言うまでもありません。

そして多くの方々に知っていただきたいポイントですが、サイバー攻撃の7割はPCの侵害を起点としています。また、その99%以上がメール、USB媒体、チャット、Web経由になります。つまり、PCのセキュリティ強化は組織への攻撃対象領域を狭めるという意味で、最も効果的な施策といえるでしょう」(松本氏)

日本企業へのサイバー攻撃被害が深刻化

これまでPCやデータの持ち出しを禁止していた企業が多かった。しかし、ハイブリッドワークの時代に突入した今、それを続けることは困難だ。

「社外で仕事ができるということは、従業員の方々にとっては働きやすさにつながると思いますが、IT管理者や経営者にとってはITインフラや運用ルールすべてを見直さなくてはいけないほどの大きな変化です」(松本氏)

松本氏が言うように、社内システムの内側にPCがあったときと比較し、無防備に近い自宅や外出先ではリスクが大きく跳ね上がるのは必至だ。

「実際にサイバー攻撃を受ける日本企業は急増しています。ちょっと前までは専門メディアでしか取り扱いがなかったニュースですが、今は一般のメディアや各省庁のWebでも頻繁に扱われるようになってきたので、皆さんもよくご存じだと思います」と語る松本氏。確かに企業規模の大小を問わず、近年はとくに目にすることが増えている実感はある。

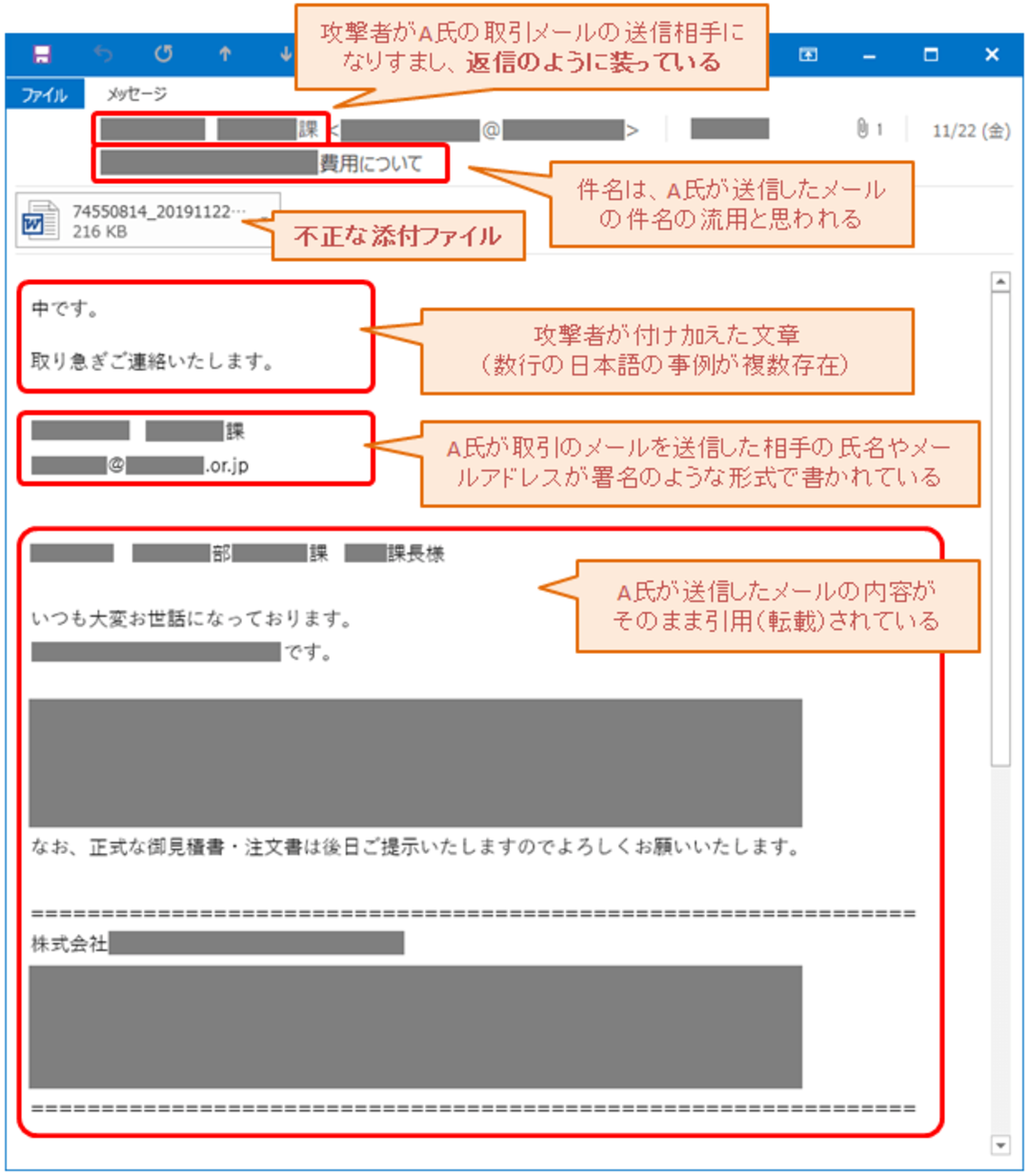

「そして今、企業を襲っている脅威の多くはランサムウェアと呼ばれる身代金要求型のマルウェアです。企業の持つ機密情報や個人情報を破壊してアクセス不能にする、または情報を漏洩させることを脅しに使って金銭を要求するのです。また、直近では、ほかの悪質なマルウェアと連携しながら被害を取引先にまで拡大させる『Emotet(エモテット)』と呼ばれるマルウェアが猛威を振るっています」と松本氏は警鐘を鳴らす。

Emotetはメールの添付ファイルを開かせるといった手口や、悪意があるサイトのURLをクリックさせたり、ファイルのダウンロードを促したりするなど、さまざまな手法を用いてくるのが特徴だ。「さらに巧妙なのはビジネスの内容が書かれているかのような上手な日本語を使い、悪意あるファイルやURLへ誘導する例が急増していることです。以前Emotetが流行したときには不自然な日本語で、明らかに怪しいメールという雰囲気でしたが、最近は見分けがつかないほどです」(松本氏)。

一般の従業員が、この手のマルウェアに詳しいはずもなく、多くの企業で実施されているセキュリティ研修でも1割ぐらいの人はうっかりメールを開いてしまうという。「人間ですから、どんなに注意喚起をされていても、仕事上必要だと判断してしまえば添付ファイルを開いてしまいますよね。ただし、たとえ一人でもこうした悪意あるメールに引っかかってしまうと、組織全体がリスクにさらされることを忘れてはいけません」(松本氏)。

PCの中で保護すべき領域は増えている

では、具体的にはどのようなセキュリティ対策が有効なのだろうか。

「まずはウイルス対策ソフトの限界を知ることが重要です。なぜなら、ウイルス対策ソフトをすり抜けるようなタイプのマルウェアもあるうえに、ファームウェアと呼ばれるPCの基盤部分を侵害するタイプの脅威が出てきているからです。そもそもファームウェアはウイルス対策ソフトでは守れません。このような高度で巧妙な攻撃に対処するには、従来のやり方だけではまったく不十分です」と語る松本氏。

そんな状況の中、PCベンダーであるHPはもちろん、テクノロジーの中枢でもあるCPUを提供するインテル、あるいはOSを提供するマイクロソフトらも手をこまねいているわけではない。「各社から最近リリースされた新しい製品の最大の特徴はセキュリティです」と松本氏は語る。

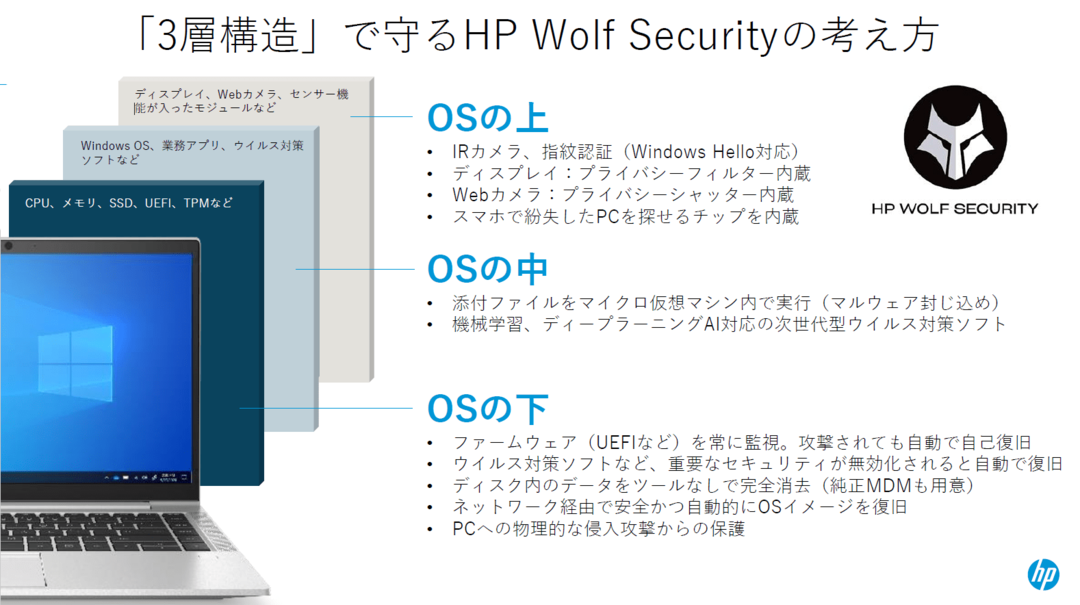

「HPでは数年前から、OSの上、OSの中、OSの下という3層構造でPCを守るという方針でビジネスPCを開発してきました」と言う松本氏。

OSの上とは生態認証を実現するための指紋認証やIRカメラの搭載、画面ののぞき見を防止するプライバシーフィルター、Webカメラを物理的に目隠しするプライバシーシャッター、PC紛失時にスマホで簡単に探すことができる専用チップの搭載といったものがそれに当たる。

「OSの中を守ると言っているのはウイルス対策ソフトそのものです。HPはメールの添付ファイルを開く際にWindows OSから切り離されたマイクロ仮想マシンという“ダミーOS”の中で開くことでマルウェアを封じ込めることができるIntel VT テクノロジーを利用した『HP Sure Click』や、ディープラーニングAIとマシンラーニングAIの組み合わせにより、今までになかったような未知のマルウェアをも発見できる『HP Sure Sense』をリリースしており、独自のマルウェア対策ソリューションを開発しています」(松本氏)

そして最新ソリューションの対応で最も特徴的なのがOSの下の部分になるのだという。「マイクロソフトは、昨年リリースしたWindows11の必須要件としてTPM2.0の搭載やUEFIセキュアブートといったセキュリティを強化する機能を入れてきました。UEFIセキュアブートという仕組みは、ファームウェアがOSの起動前にその安全性を確実にチェックするというものです」と松本氏。

では、前述のようにファームウェア自体がマルウェアに感染した場合にはどのようにすればいいのだろうか。HP製品はそのあたりも強固な対策をしているという。

「HPの法人向けデバイスにはHP Endpoint Security Controllerという専用チップをマザーボードに配置しています。そのチップの中には真っさらなオリジナルデータが保管されているとお考えください。つねにそのオリジナルデータと起動中のシステムを比較し、感染や異常が見つかればすぐに自動で自己復旧させることができるのです。HP Endpoint Security Controllerは高度な暗号化技術で保護されている独立したハードウェアチップで、ソフトウェア的な攻撃だけでなく、フラッシュメモリーを書き換えるような物理的な攻撃からも保護されるように設計されています」(松本氏)

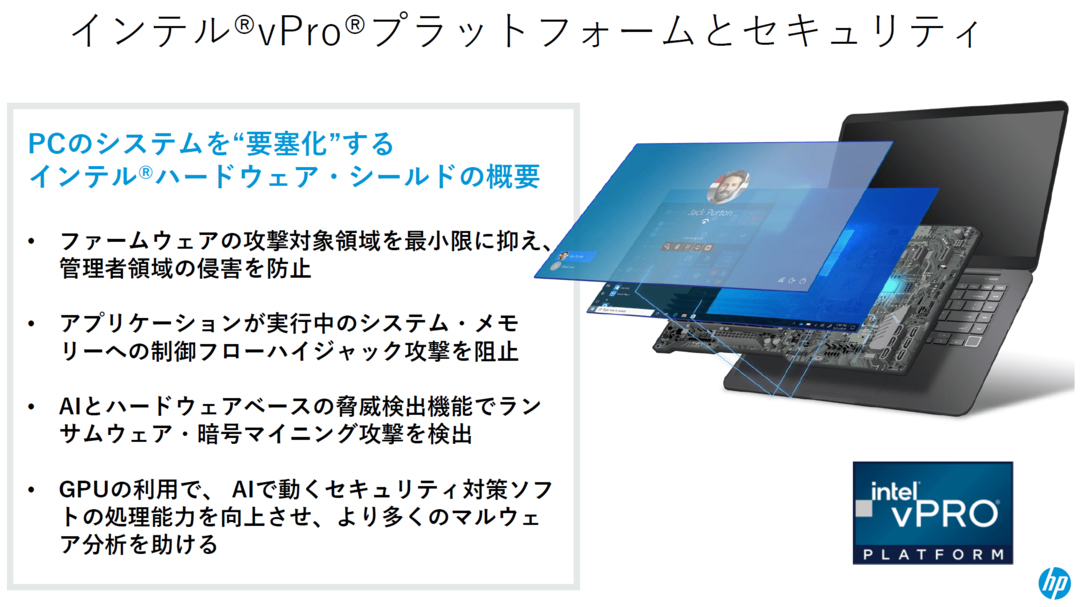

一方、インテルも「インテル® vPro® プラットフォーム」という企業向けに設計されたプラットフォームにおいて、PCのOS下層から上層まで包括的に保護する「インテル® ハードウェア・シールド」というハードウェア支援型のセキュリティ機能をリリースしている。

「例えば、ブラウザを開いてクレジットカードや銀行口座の情報、個人情報などをキーボードで入力したことがある方は多いと思います。でも、もしその入力した情報の履歴を盗まれていたとしたら大変なことになりますよね。インテル® ハードウェア・シールドは、例えばネット上の悪意のあるサイトが、OSで使用中のメモリー領域を攻撃することで、キーボードで入力した内容を記録して外部に送信するようなマルウェアに感染させる類いの攻撃を防ぐことができます。

ほかには、AIとハードウェア・ベースのセンサー機能によってランサムウェアなどの攻撃を検知し、Window Defender for Endpointといったウイルス対策ソフトと連携して防御する機能を備えています。また、インテルの統合GPU(グラフィックス)を使用してウイルス対策ソフトのメモリースキャンなどの負荷が高い処理をCPUからGPUに肩代わりさせて軽減する仕組みを備えており、PCの生産性を落とさずにウイルス対策ソフトの処理能力を向上させて、より多くのマルウェア分析を助ける技術も搭載されているのです」(松本氏)

HPとインテル両社のセキュリティ対策として共通した考え方は、PC起動前の基盤であるファームウェアを守るということだ。ファームウェアへの攻撃はハッカーにとっては難易度の高い作業ではあるが、その分、誰にも気づかれずに長期間システムの中枢に潜り込むことができるというメリットもあるので、盲点になりやすい危ない領域なのだという。

「ファームウェアは権限レベルが高いので、乗っ取られてしまうとシステム全体を操作できるようになります。そのうえ、この領域がマルウェアに感染してしまうと一般的なPCでは駆除することができません。米国の政府機関であるNIST(National Institute of Standards and Technology)のリポートやFBIの警告にもありますが、4年ほど前からファームウェアを狙ったサイバー攻撃が急激に増えています。日本の組織でも早急に対策をしていただきたいと思います」と松本氏は解説する。HPはインテルやマイクロソフトと同様にそのような脅威を共通認識として持っており、それぞれの役割の中でPCを守るための仕組みを新製品に搭載している。

セキュリティ対策と同時に従業員の生産性も向上させる

また、3社の新製品はセキュリティ以外に生産性を向上させる機能をより進化させていることも特徴だという。

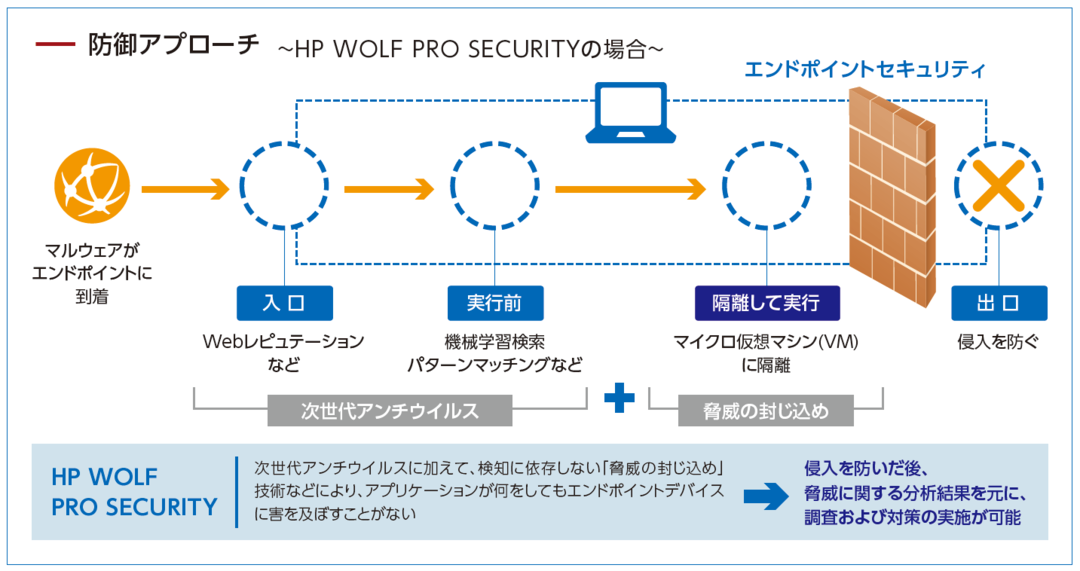

「HPは法人向けのエンドポイントセキュリティ対策として『HP Wolf Pro Security』というソリューションの提供を2022年5月から開始しました。先ほど説明した『HP Sure Click』『HP Sure Sense』の機能をさらに強化したうえで、HP製以外のPCにも守備範囲を広げ、かつ、クラウド上で自組織への攻撃状況や脅威分析を閲覧できるダッシュボードを提供します。

このソリューションが秀逸な点は、信頼されない外部からのファイルはすべて隔離され、従業員はマルウェア混入型の添付ファイルを誤って開いてしまっても、PCには何の影響も与えないことです。特別なセキュリティ研修プログラムも必要なくなり、安心してメールやチャットのやり取りができるので、生産性を落とすことなくセキュリティを強化できます。もちろん、今話題のEmotetも逃がしません」(松本氏)

同様にインテルが提供するインテル® vPro®プラットフォームでは、IT管理者がリモートで個人のPCにアクセスでき、さまざまな操作や管理ができるようになる。

「例えば他社のリモートアクセス系サービスにない機能としては、電源のオン/オフ操作やUEFI内の各種設定、SSDの初期化やBitLocker入力画面へのアクセス、OSの再インストールなど、OSの状態に依存しない、より高度なリモート運用管理ができるため、IT管理者の負担が大きく軽減されます。自宅にいる従業員がヘルプデスクにサポート依頼する際もこのツールさえあれば、まるで目の前にいるかのように遠隔操作ができます。ちなみにリモート操作できるようにする管理ソフトであるインテル®EMAは無償で提供されていますので、自社サーバーや契約しているクラウド上にインストールして設定するだけで利用できます」と松本氏。

また、最新の第12世代インテル®Core™プロセッサーでは、マルチコアをより効率よく運用することが可能となっている。「第12世代インテル®Core™プロセッサーでは、これまでのように演算処理を均一にスレッド分けするのではなく、高性能なPerformanceコア(Pコア)と高効率なEfficientコア(Eコア)という役割を持ったそれぞれのコアに効率よく処理作業を配分することで、複数のアプリケーションを一度に使うような仕事をしている際のパフォーマンスを向上させることができます。この機能はWindows10でも動作しますが、Windows11に最適化されており、最新のOSとの組み合わせにより高度な連携機能を提供します」と松本氏は語る。

第12世代インテル®Core™プロセッサー搭載PCとWindows11を組み合わせた利用は、今後主流になっていくことになるので、とくに注目しておきたいところだ。

これから法人市場でも本格的に普及が進むWindows11の代表的な機能も解説していこう。

まずはコラボレーション機能の強化だ。例えば、OSのタスクバーからTeamsに直接アクセスできるようになる。よく使うミュートや画面共有もタスクバーから操作できるので、まごつくこともなくなるだろう。また、TeamsやOffice系アプリ、ブラウザへの文字入力は音声でできるようになった。想像以上に精度も高く、使ってみるとかなり便利な機能だ。

「Web会議では誰が何を発言したのかを含めて議事録の作成が簡単にできるようになります。また、技術情報やブログなどの執筆業務、PR・マーケティングなどの情報発信が多い仕事をされている方は音声入力により作業がかなり楽になるでしょう。また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)機能も標準搭載しているため、繰り返し行うような定型作業などでは業務スピードが大幅に向上します」と松本氏は説明する。

>>詳しくはこちら「Windows11 Pro + HPビジネスPC」

HPではハイブリッドワーク時代に最適化されたPCとして「HP Elite Dragonfly G3」を8月から発売予定だ。

「Dragonflyはすでにご好評をいただいているブランドですが、いよいよ第3世代が登場します。第12世代インテル®Core™ vPro®プロセッサーの採用はもちろん、HP Wolf Securityの標準機能はすべて搭載しています。ハイブリッドワークでの利用を見据えて、双方向型ノイズキャンセルや音響周り、Webカメラの性能もかなり進化しました。これからの時代に完全にマッチしたモバイルPCだといえます」と松本氏は自信を見せる。

日本国内のサイバー攻撃が急増している今、企業だけでなく、自治体や病院、大学などのセキュリティ対策も待ったなしの状況だ。松本氏の意見を参考にしながら、最も安全で快適なハイブリッドワーク環境を実践していただきたい。