ゼロから電帳法対応、社内の合意形成できたワケ 大幅改正「電子帳簿保存法」対応は今がチャンス

電子帳簿保存法対応で留意すべき「非紙三原則」とは

税法では、備え付けや保存が義務づけられている帳簿や書類がある。契約書や請求書、領収書、貸借対照表や仕訳帳などがそうだ。これらは、原則として紙で保存しなくてはならない。しかし、帳簿や書類の処理にかかる負担を軽減するため、電子データによる保存が特例として容認されている。それを規定する法律が電子帳簿保存法だ。ただし、どんな帳簿・書類でも一律に電子化できるわけではない。帳簿・書類の作成方法によって3つに区分されている。マネーフォワードのマネーフォワードビジネスカンパニー クラウド横断本部 野永氏は次のように説明する。

ビジネスカンパニー

クラウド横断本部

野永氏

「パソコンで作成されたデータをそのまま保存する『電磁的記録による保存等』、紙で発行されたものをカメラやスキャナでデータ化する『スキャナ保存』、契約書などの書類を取引先とデータでやり取りした『電子取引』の3つに分かれています。どの帳簿・書類がどの区分に該当するか、社内で認識を合わせたほうがいいでしょう」

経理だけでなく社内全体で区分を意識すべきなのは、今回の改正で「電子の書類は電子で保存」が基本ルールとなったからだ。「紙の書類は紙で保存」が基本だが、「スキャナ保存」の場合、紙を電子で保存できる。いずれにしても電子化が推進されているのは間違いない。

「従来は、税務署長の事前承認を得たり、受領後3営業日以内にタイムスタンプを付与したりといった厳しい要件がいくつもありました。それらが緩和されたことで、電子化のハードルはぐっと下がりました」

ちなみに「スキャナ保存」は本人以外の第三者による原本確認が必要だったため、マネーフォワード社内では経理へ原本を提出する経費精算フローにしていた。今回の改正で原本提出を撤廃したところ、社内チャットで感謝のリアクションが殺到。誰もが関わる経費精算業務を効率化しただけでなく、社員のモチベーションアップにもつながったという。

経理本部 本部長

松岡氏

「法規制には、仕方なく対応するものと考えがちです。確かに、業務フローの変更は手間がかかる部分もありますが、今回の電子帳簿保存法改正は業務効率化やペーパーレス化、テレワーク対応をさらに推進する好機と捉えるべきです。当社はそう受け止めて業務全体の見直しに取り組み、経理部で4割以上の残業時間を削減できたほか、有給取得日数も増加するなど働き方改革に成功しました。また、従業員満足度は25%上昇しています」

そう明かすマネーフォワード 執行役員 経理本部 本部長の松岡氏は、電子帳簿保存法対応で留意すべきこととして「非紙三原則」を挙げた。

「紙を『持たず・作らず・持ち込ませず』、電子で統一すれば業務効率化が進むだけでなく、紛失リスクや保管・印刷コストも削減できます。また、2023年10月にはインボイス制度が開始されますので、電子帳簿保存法の対応とバッティングすると対応リソースがかさむおそれもあります。さらに今後、『リモート税務調査』が実施される可能性も踏まえると、今のうちに電子化へシフトするのがおすすめです」

知識ゼロからわずか半年で電子帳簿保存法対応を完了

とはいえ、いくら電子帳簿保存法への対応が必要だと考えても、紙保存から一気に電子化へ切り替えることに不安に感じる人もいるだろう。社内の合意形成をどう取るのかも気になるところだ。そこで、ゼロから電子帳簿保存法対応を進めた企業の事例を紹介しよう。

美と健康を通して輝いた人を創る日本ビューティコーポレーションは、「マネーフォワード クラウドシリーズ」の導入によって電子帳簿保存法対応のシステム化を進め、わずか6カ月の準備期間を経て2022年3月から業務運用をスタートさせた。電子帳簿保存法が大幅に改正されるとの情報をキャッチして動き出したという経理担当者は、当初、法制度の理解にも苦労したと明かす。

「まずは法制度を理解したいと考え、電子帳簿保存法関連のセミナーに参加しましたが、1回目は正直あまり理解できませんでした。法制度の内容はある程度わかっても、それにのっとった運用をどうすればいいかイメージできなかったのです」

領収書や請求書など経費精算に関わるだけに、電子帳簿保存法対応は全従業員に説明する必要がある。ところが、担当者自身がイメージできなければ、説明のしようがない。そのため、さらに複数のセミナーに参加して知識をインプット。顧問税理士や社内外の関係者と協議を重ねつつ、周知を徹底していった。

「経営層から従業員まで、共通して伝えたのは『法律で定められたことだから絶対に対応しなければならない』ということです。幸い、すでに経費精算システムの『マネーフォワード クラウド経費』を導入済みでしたので、システム化への理解はスムーズに得られました。従業員の立て替え経費に関わる領収書の電子帳簿保存法対応は経費精算システムのアプリを活用すればよかったからです」

取引先から受け取る支払請求書は、システム化せずアナログ対応で乗り切ることも考えた。しかし、システム担当者から「いずれやるならすべてをシステム化したほうがいいのでは」との意見を受け、一気に変革することを決意。「マネーフォワード クラウド債務支払」の導入を決めた。

アプリの指示に従うだけで法準拠の処理が終了

「マネーフォワード クラウドシリーズ」の使い勝手はどうだったのか。担当者は「アプリの指示どおりに進めるだけで、おのずと電子帳簿保存法に準拠した処理になるのがありがたい」と話す。

「電子帳簿保存法は改正でずいぶん要件が緩和されましたが、それでもタイムスタンプや解像度要件、書類の検索要件など満たさなければならない項目がたくさんあります。一つひとつチェックし直す必要もなく、『マネーフォワード クラウドシリーズに任せればすべてOK』という安心感が得られるのは心強いです」

結果として従業員もすぐ対応できたが、それは「マネーフォワード クラウド経費」の導入時に「マネーフォワード クラウドシリーズ」の操作に慣れていたからだと分析する。

「新たなシステムの導入時は想定外のことが起こりがちです。当社も経費精算システムに従業員が慣れるまで4カ月かかりました。今回は6カ月という短い準備期間でもトラブルがほとんど起きませんでしたが、システムを従業員が使いこなせるようになるまでの期間は多少の余裕を見たほうがいいと思います」

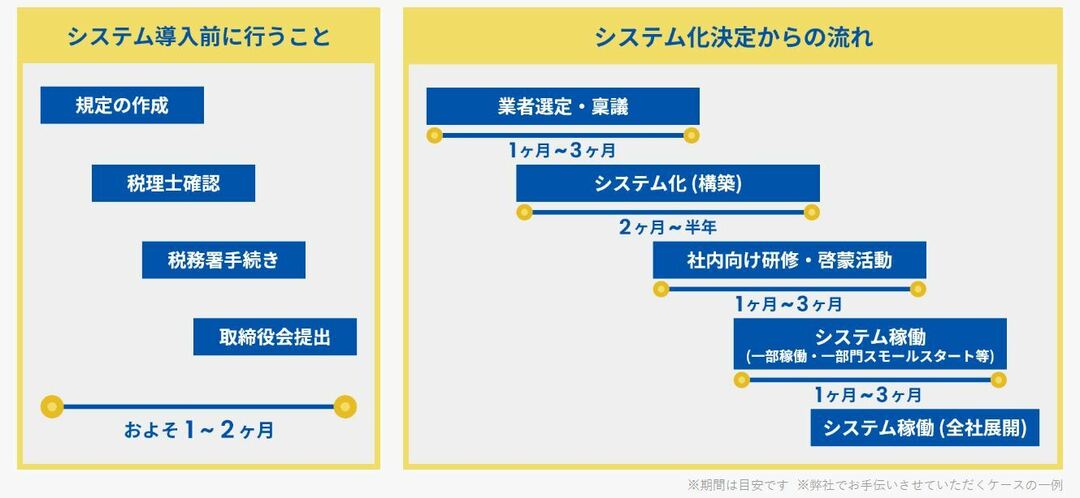

システム導入前やシステム化決定以後にすべきことと、一般的にかかる期間の目安

一方で担当者は、インボイス制度への対応も待ち構えていることから“先手先手”で進めるべきだと断言。同社は経理部門の人手が不足していたため、1日の通常業務を終えてからようやく電子帳簿保存法対応に取りかかったという経験談を明かし、早急な対応を呼びかけた。ただでさえタスク山積の経理部門。不測の事態が起こっても慌てないよう、準備を進めていくべきだということだろう。

「当社の場合、マネーフォワードの担当営業の方が親身にフォローしてくださったことに助けられました。ご相談を持ちかけるとすぐリモート会議などで対応してくれたほか、当社独自の業務ルールや社内事情を理解したうえでシステムの設定や運用方法を提案してくれました」

担当者は最後に、電子帳簿保存法の知識やシステム運用のノウハウがなくても、一つずつ手順を追って進めていけば電子帳簿保存法対応は怖くないと話してくれた。国を挙げてDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している今、帳簿・書類が全面的に電子化へシフトする日は決して遠くないだろう。ならば、インボイス対応が目前に迫る今こそ、電子化に対応できるシステムを整備する好機といえる。まずはマネーフォワードの無料セミナーで電子帳簿保存法対応の基礎を押さえ、自社の最適な運用を検討してみてはいかがだろうか。