羽田空港の機能強化がサービス産業回復への礎に ポストコロナへ向けて、日本経済を立て直す

サービス産業回復のカギを握る訪日外国人数

新型コロナウイルスの感染拡大は、いくつかの業種に集中的にダメージを与えたのが1つの特徴であった。とりわけ観光、運輸、飲食などのサービス産業は深刻な影響を受けた。例えば2021年1月から8月までの国内各空港の旅客数を19年の同時期と比べると、羽田空港は国内線が70.3%減、国際線が96.4%減、成田空港は国内線65%減、国際線96.2%減、関西空港は国内線68.3%減、国際線99.2%減となっている。同様に観光や飲食が大きなダメージを受けてきたことは周知のとおりである。

サービス産業は日本のGDPのおよそ7割を占める。日本はすでにものづくりを中心とした経済から、サービス産業を中心とした経済へとシフトしている。したがってコロナでダメージを受けた日本の産業・経済を回復させていくには、サービス産業の立て直しが重要になる。

しかし少子高齢化が進み、人口減時代に入った日本では、これから内需が一段と拡大していくことは考えにくい。サービス産業についても内需はせいぜいコロナ禍前の水準に戻せれば御の字というのが実情であろう。となれば、サービス産業も外需を伸ばしていくことが求められる。この場合、サービス産業の外需というのは輸出に限らない。訪日外国人による日本国内での消費活動も外需と捉えることができる。つまり、サービス産業を立て直し、日本の産業経済を回復させていくためには、訪日外国人の数を増やしていくことも重要になるということだ。

物不足、価格上昇はリバウンド需要の証

もちろんコロナ禍に襲われたのは日本だけではない。むしろ感染者や死者数の深刻さでは、海外、とくに欧米各国のほうが大きかった。では、海外の経済の今後の見通しはどうなのか。その点について伊藤元重氏はこう述べた。

学習院大学

国際社会科学部教授

伊藤元重氏

「IMF(国際通貨基金)によれば20年の世界経済はマイナス3.1%という戦後最悪の落ち込みでした。ところが翌年(21年)については5.9%のプラス予測となっています。マイナス3.1からプラス5.9であれば大きな伸びですが、実際、世界経済を見ると需要が急拡大しています。今、半導体不足とか石油や鉄鉱石あるいは大豆などの値上がりが話題になっていますが、それもコロナで傷ついた世界経済の需要がリバウンドで急増し、供給が追いつかなくなっているからです。今後についてはインフレ懸念がどうなるのか、コロナの感染状況の推移などをもう少し見る必要がありますが、最悪期は脱したとみていいでしょう。日本は米国のようにダイナミックに回復することはないかもしれませんが、22年はそれなりに回復基調に乗っていくでしょう。企業の業績が象徴的で、いい決算数字を出している企業がたくさんあります」

では、日本経済の主役ともいえるサービス産業を回復させるにはどういう施策が必要になるのだろうか。

「観光も外食もお金がなくて控えたわけではなく、行きたいのに抑え込まれていたのですから、その重しが外れればリバウンドは確実に起きるでしょう。それをどう活用するかが1つのポイントで、もう1つはそれを持続的なリカバリーにつなげていけるかどうかです。私たちもこの間、いろいろ学んできました。検査やワクチンをさらに普及させ、コロナの影響をある程度抑えながら活動していくことはありうるでしょうし、ワクチンの接種証明をどう活用するかということも政策課題になるでしょう」

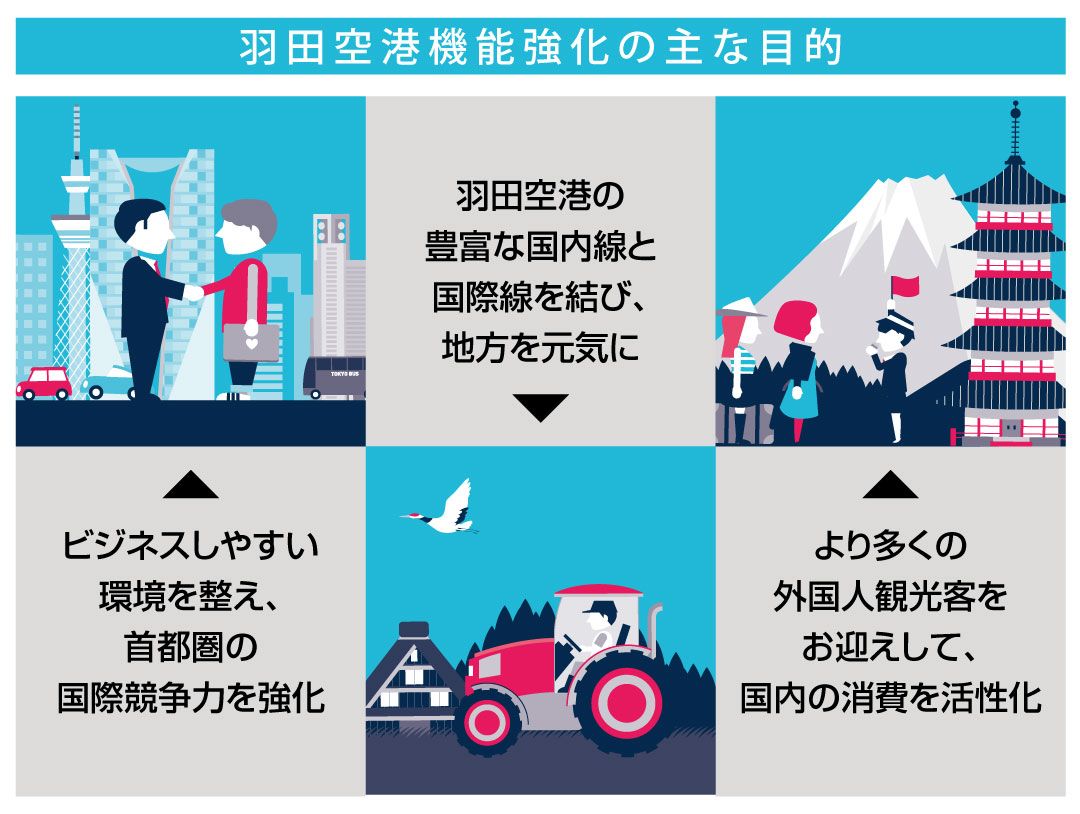

羽田の機能強化は地方の活性化にも

感染動向次第という不確定要素はあるものの、国内では徐々に人の移動が再開し始めている。日本ではこれまで厳しい入国制限を実施してきたが、今後、訪日外国人数は再び増加に向かうのだろうか。その点について伊藤氏は決して悲観的ではない。

「中長期のトレンドで見れば、経済の活性化に伴い人はやはり動きます。それは日本に限らず世界ですでに起きている現象です。とくに日本の場合、中国や韓国、台湾、さらに東南アジアなど周辺に人口が多くて所得水準が伸びている国・地域が多い。この地域からの訪日外国人客数は今後、確実に増えていくはずです」

しかしそうなると懸念されるのが、受け入れ側の問題だ。首都圏には成田、羽田と2つの国際空港があるが、現状の処理能力では将来、増えていく航空需要を賄えない可能性があった。そのため国土交通省は両空港の総発着回数の増加を段階的に進めてきた。とくに羽田の場合、20年3月29日から新しい飛行経路の運用を開始し、国際線の年間発着容量を約3.9万回拡大する策を実施した。残念ながらちょうどコロナ禍と同じタイミングになってしまったが、これから訪日外国人客数が増えていけば確実にその効果が表れるはずだ。

「首都圏に2つの国際空港があるということはとても大事なことです。とくに羽田の場合、都心への近さ、国内線とのネットワークの充実、24時間運用など利点がたくさんあります。例えば羽田から入国した外国人観光客は、そこから北海道にも沖縄にも行きやすい。ですから羽田の機能強化は、全国各地への誘客や地方経済の活性化にもつながる可能性があります」

運用開始とともにコロナ感染が拡大し、減便状況が発生してしまったが、訪日外国人数が増加に転じていけば、それに伴い地方を訪れる外国人観光客も増えていくのは確実だ。

「グローバル化の波が止まることはありません。人、物、金、情報の国際的な移動はこれからますます増えていきます。そのとき島国・日本にとって重要なのは国際空港の役割。羽田空港に対する期待は今後ますます高まっていくでしょう」

22年、トンネルの先にようやく明るい出口が見えてきそうである。