世界の「持続可能な製品開発」を支える企業の正体 18年には「世界で最もサステナブルな企業」に

コストもリスクも抑える「バーチャルツイン」

ダッソー・システムズは1981年にフランスで設立されたソフトウェア会社だ。時価総額は2021年11月末時点で約705億ユーロ(約9兆1636億円)。140の国籍からなる約2万人の従業員で構成されており、取引先数は、企業・行政・教育機関を含めて29万社・団体を超える。日本法人は1994年に設立され、現在の社員数は関連会社を含めて約750人。東京・名古屋・大阪など全国に5拠点を展開している。

同社の代表的製品が、3D CADの「CATIA(キャティア)」だ。製品の設計・開発環境として、航空業界、自動車業界などの製造業を中心に広く導入されてきた。特筆すべきは、その成功に満足することなく、さらに磨きをかけて新たなテクノロジーの牽引役を担ってきた点にある。同社日本法人代表のフィリップ・ゴドブ氏は、次のように話す。

代表取締役社長

フィリップ・ゴドブ氏

「当社が最も重視してきたのは、お客様企業が持続可能性の高い製品を革新的に開発するための支援です。バーチャルなモデルを使うことで、製品そのものを作る前に、製品が現実にどう影響を与えるかをより深く理解できます。試作や検証などに費やす時間やコスト、リスクを最小限に抑えることもできます」

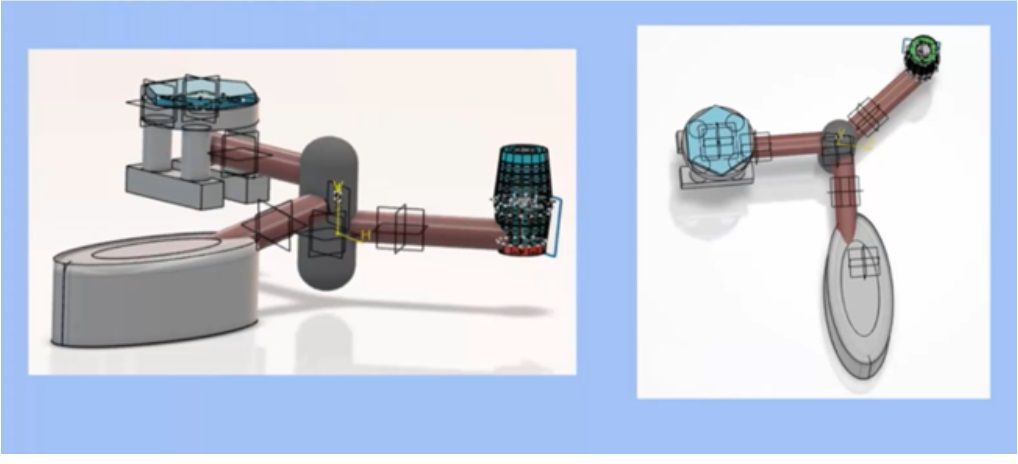

これが、デジタルツインならぬ「バーチャルツイン」。実在しているものをデジタル化するだけでなく、未来を想像できる形でよりリアルにモデル化できるため、必然的に意思決定の精度も高められるというわけだ。この技術をビジネスプラットフォームとして昇華させたのが、「3DEXPERIENCE(エクスペリエンス)プラットフォーム」である。

「クラウドベースで設計・開発から販売・マーケティングまでビジネスのすべてのプロセスをつなぎ、あらゆるデータをリアルタイムで俯瞰できます。つまり、製品そのものというよりは、体験価値(エクスペリエンス)にフォーカスを当てているのです」

ゲームチェンジャーを支える技術を提供

3DEXPERIENCEプラットフォームのわかりやすい活用例が、電気自動車(EV)だろう。自動車大手だけでなくスタートアップが多数参画し、短い開発サイクルで顧客体験価値の向上にしのぎを削っているが、「その多くが当社の3DEXPERIENCEプラットフォームを活用している」とゴドブ氏は明かす。

「世界初の定額制EVというビジネスモデルで注目を集めている米カヌー(Canoo)も、3DEXPERIENCEプラットフォームのユーザーです。たった数人で起業し、半年もかからずに開発を軌道に乗せました」

トヨタが約400億円を出資したことで話題を集めた米ジョビー・アビエーションも、ユーザー企業の1つ。「空飛ぶタクシー」の実用化を目指し、eVTOL(電動垂直離着陸機)の開発を進めているが、そうしたゲームチェンジャーを陰で支えているのがダッソー・システムズの技術なのだ。単にデータとテクノロジーを有効に活用できるだけでなく、イノベーションを加速させる基盤として活用されているのが特徴的といえるだろう。

3DEXPERIENCEプラットフォームが活用されているのは製造業だけではない。ライフサイエンスや都市開発など、幅広い分野で導入が広がっている。直近では開発が急ピッチで進められたコロナワクチンの開発でも、「2020年2月までの時点で世界の製薬会社により500件以上の臨床試験が進められましたが、その約6割が当社の統合プラットフォームを利用して臨床試験を行いました」と、ゴドブ氏は言う。

「現在、どんな業種でも、持続可能性を確保しつつ、いかに革新性の高い開発を行うかに苦心しています。しかも、当然セキュアな環境が求められます。『サステナビリティ』『イノベーティブ』『セキュリティ』の3点を同時に実現することが重要であり、当社はそのいずれもクリアしたプラットフォームの整備に大きな力を注いでいます」

学生ハッカソンが「サステナビリティ」を考える場に

このように「サステナビリティ」「イノベーティブ」「セキュリティ」を重視する姿勢は、次世代の育成にも向けられている。象徴的な取り組みの1つが、「20年先を見据えて」(ゴドブ氏)、2019年から毎年開催している学生ハッカソンだ。同社の新卒採用に向けた人事戦略としての位置づけもありながらそれだけでなく、実際に3DEXPERIENCEプラットフォームを使えるなど、学生に実践的な学びを提供できる場になっているとゴドブ氏は胸を張る。

「学生は、大学でさまざまな知識を学んでも、ビジネスシーンでどう活用できるかということはわかりません。ハッカソンはチーム体制で取り組みますが、実際のプラットフォームを使いながら分担して作業を進めていく中で、さまざまな気づきがあったようです」

知識をテクノロジーにどう落とし込み、プロダクトに仕立てていくかといったプロセスへの理解が深まることで、少なくとも“仕事”や自らが思考するキャリアのイメージを明確化しやすくなる。ダッソー・システムズの社員と直接やり取りするのも貴重な経験となるだろう。とりわけ、21年開催のハッカソンは「水」をテーマに設定され、学生はサステナビリティについて深く考えるきっかけとなった。

「『ダッソー・システムズは3DEXPERIENCEで製品、自然、生活が調和する持続可能なイノベーションを現実の世界にもたらします』のパーパスが、日本の推進するSociety 5.0の考え方と合致していることに気づき、共感してくれる学生も少なくありません。おかげさまでハッカソン経由での新卒入社も年々増えており、19年からの3年間で29人となりました。入社した方々は、営業やマーケティング、研究開発などさまざまな部門で活躍しています。次年度以降も、ハッカソン参加者を含む20~30人の新卒を採用していきたいと思います」

学生たちは、同社の顧客企業とまったく同じプラットフォームを使いながらも、使い方やそこから出てくるアイデアは非常に革新的で驚かされたとゴドブ氏。

「21年はコロナ禍のためすべてオンライン上で行いましたが、学生たちはすばらしい回答を導き出しました。多くの企業が新たなテクノロジーを導入するのに苦戦している中で、一度もフェース・トゥ・フェースで会ったことのない新たな世代が、先進的なテクノロジーやプラットフォームを素早く取り込み、有効なコラボレーションが機能することを証明したのは意義深いと思っています」

CO2削減や多数のステークホルダーとの連携など、今後もサステナビリティ戦略の展開に力を注いでいくという同社。自身はもちろん、顧客企業から次世代を担う学生まで、3DEXPERIENCEプラットフォームを起点にサステナブルの輪がどんどん広がっていきそうだ。