「1日単位の休息」重視が企業価値向上のカギ 勤務間インターバル制度導入は企業の努力義務

多様な労働者が活躍できる職場づくりを

――働き方改革やワーク・ライフ・バランスへの意識が高まるなか、日本の労働者の勤務状況はどのように変わっているのでしょうか。

学習院さくらアカデミー長

今野 浩一郎 氏

1973年東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。1992年学習院大学経済学部経営学科教授。2017年から現職。 『正社員消滅時代の人事改革』(日本経済新聞出版)、『高齢社員の人事管理』(中央経済社)など著書多数。

今野 60歳以上のシニア、通院しながらの仕事、育児や介護との両立など、近年は労働者の多様化が進んでいます。「生活上の都合や家庭的責任といった、労働者が抱える制約に合わせて、どのように人材を有効活用するか」が、現在の人事管理における大きなテーマです。

佐藤 コロナ禍によって経営の立て直しを迫られている企業が増え、経営者の人材活用に対する意識も変化しています。人手不足やBCP(事業継続計画)の観点からテレワークをはじめとした働き方の選択肢を増やし、就業規則などを見直して、「多様な人材が活躍できる職場を実現したい」という相談も多く寄せられています。

大久保 従来の労働組合における労働時間に関する取り組みは時短が中心でしたが、労働者の多様化を受け、日本労働組合総連合会(連合)では2018年に新たな方針を策定し、「豊かな生活時間の確保」「あるべき労働時間の実現」、この2つのバランスを重視し、すべての労働者が生きがい・働きがいを感じられる社会を目指しています。

今野 国際的な比較統計を見ると、日本の1人当たりの労働時間は減少し、欧米並みになっているといわれていますが、その大きな要因はパートが増えたから。正社員の年間実労働時間は約2000時間と、30年間変わっていません。一方、政府が定める国民の祝日は欧米よりも日本のほうが多くなっています。

労働条件局長

大久保 暁子 氏

民間企業勤務後、青年海外協力隊を経て1995年連合入職。労働組合ナショナルセンターとして「働くことを軸とする安心社会」実現を目指す連合の中央本部で、春季生活闘争や労働時間、調査等の事務局を担当。

大久保 ヨーロッパ諸国では労働者の有給休暇に対する権利意識が強く、有給休暇取得にためらいがない。政府が祝日を設けなくても労働者が有給を完全消化することで、年間の労働時間を低く抑えられているのです。

今野 日本の有給休暇取得率の低さと残業時間の多さは長年問題視されてきました。1980年代に法定労働時間を週40時間にするなど労働時間法制は変わりましたが、さきほど説明したように長時間労働の状況に改善がみられませんでした。そこで、長時間労働に対する、より強力な政策の1つとして、「勤務間インターバル」制度が設けられたのです。

「休息時間」を充実させ、時間当たり生産性を高める

――「勤務間インターバル」制度導入の意義とメリットを教えてください。

特定社会保険労務士

佐藤 道子 氏

一部上場企業で人事・総務業務に従事後、独立。第54回東京労働大学講座総合講座 (独)労働政策研究・研修機構 理事長賞受賞。企業の人事管理及びワークライフバランスコンサルタントとして働き方改革に注力。

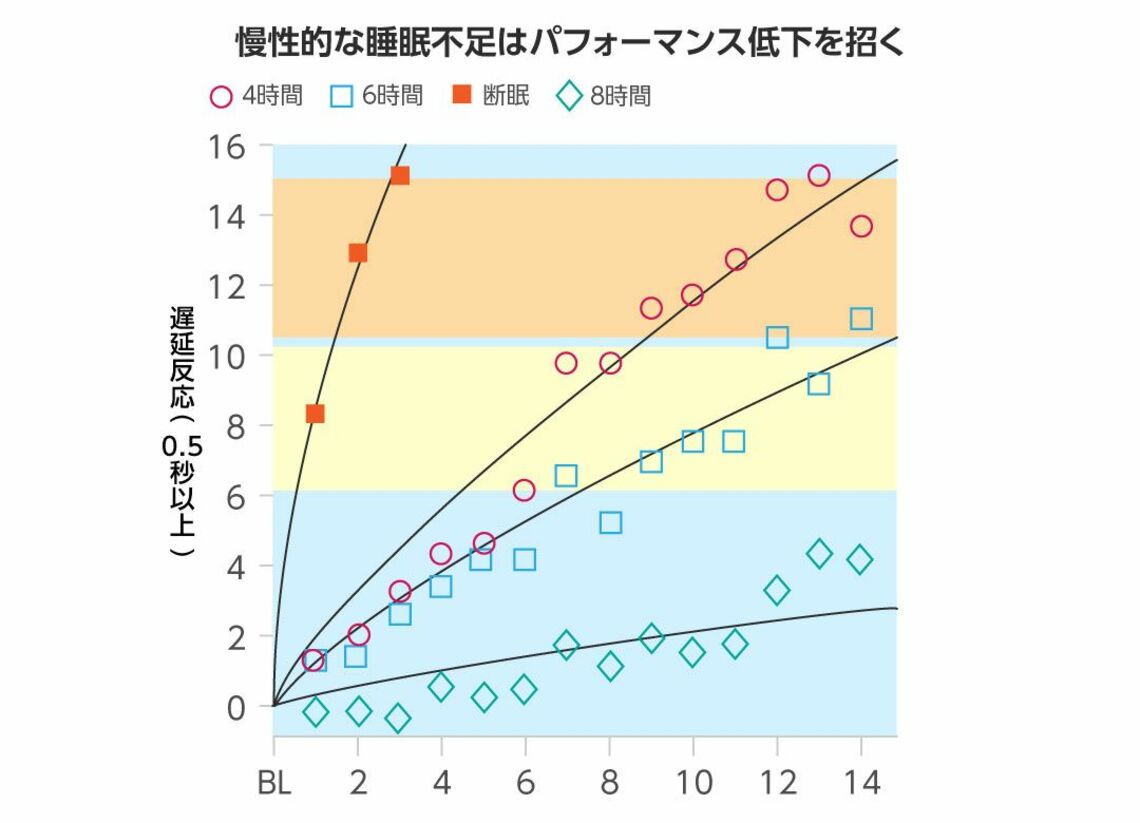

佐藤 「勤務間インターバル」制度の目的は、労働者の生活時間と睡眠時間を確保することです。OECD(経済協力開発機構)の調査によると、日本人全体の睡眠時間は7時間22分と、先進7か国で最も睡眠時間が短い国が日本であったということです。ビジネスパーソンはさらに短いのではないでしょうか。睡眠不足は仕事のミスや労災事故を誘発し、労働生産性の低下を招く可能性も高い。翌日の仕事のパフォーマンスを向上させるためにも、1日の疲れはその日の睡眠で取ることが大切です。

大久保 連合の春季生活闘争方針に「勤務間インターバル」がはじめて盛り込まれたのは2011年です。以降、継続的な取り組みを行っていますが、2019年の調査では、導入済みが34.4%、検討中が22.6%で、「協議していない」が5割程度となっていました。

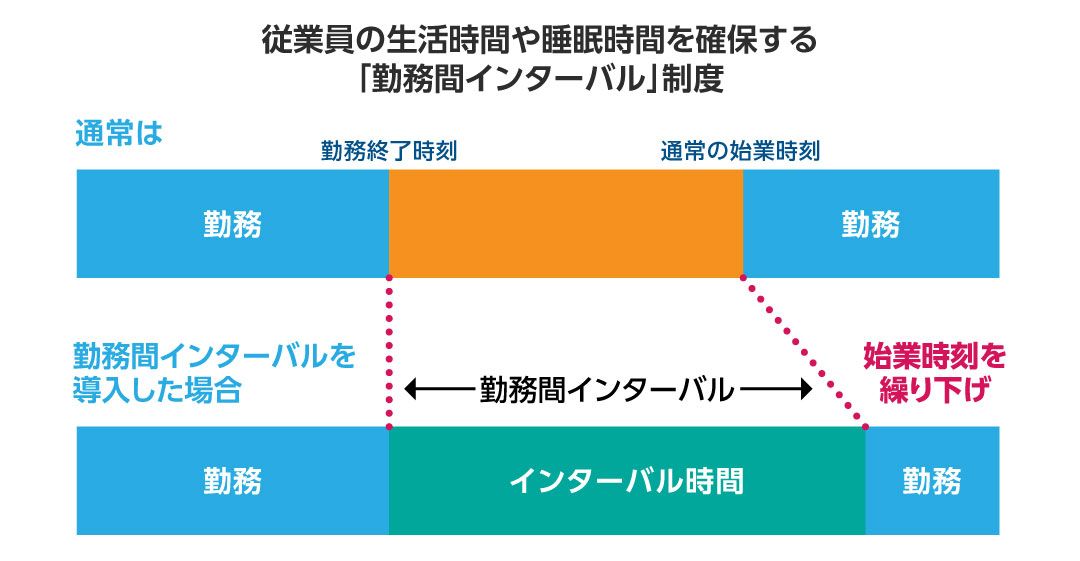

今野 日本企業は長年、長時間労働による生産量の拡大を重視してきました。しかし、過度な長時間労働は労働者の健康が害されると同時に、時間当たり生産性は低下します。これを是正するために設けられたのが残業時間の上限規制ですが、1カ月単位、1年単位の総量規制のため、それでは繁忙期や交代勤務等において十分な休息時間がとれない日が発生するという問題に対応できません。そこで労働時間規制の新たな一手として、「勤務間インターバル」制度が、企業の努力義務とされたわけです。

大久保 「勤務間インターバル」制度の導入は、時間への意識を高め、生産効率向上にもつながりますが、管理職の部下に対するマネジメントが重要になります。また、労働者の健康保全を図る取り組みは離職率を低下させ、人手不足の解消や求人・人材育成の負荷軽減も期待できます。

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みのこと。2019年4月1日より、同制度を導入することが事業主の努力義務となった。

今野 今までは労働時間に注目し、休息時間は1日の中の労働時間以外の「その他」の時間として捉えられていました。しかし、これからは休息時間そのものを重視するという目線を醸成することが大切。時間に対する見方を転換し、休息時間の過ごし方も考えてほしいですね。

大切なのは労働者の声に寄り添うこと

――では、どのように制度を導入すればいいのでしょうか。

今野 企業が制度を導入する際は、まずインターバル時間をはじめとする、制度に必要なパーツは何か、そのパーツをどんな順序で組み立てるのか、パーツの中にどんな選択肢があるのかを考える必要があります。そのうえで、企業の事情に合わせて具体的に設計します。こうした制度設計の手順の詳細は「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」にまとめられているので、制度導入にあたってはぜひ参照してください。

佐藤 自社の課題整理や解決に向けた見直しを図るうえで、「ワークシート」もぜひご活用ください。企業から最も多く寄せられる相談が、インターバル時間の設定に関してです。EUでは、EU労働指令により、加盟国のすべての労働者に、24時間ごとに、最低でも連続11時間のインターバル時間を確保するために必要な措置を設けることとされています。インターバル時間数は企業により様々です。制度設計にあたっては、自社の事情を勘案しながら適切なインターバル時間を設定することが重要です。その際、通勤時間や睡眠、食事や趣味の時間などの生活時間をシュミレーションして、仕事と生活の両立が可能な実効性のある休息が確保されるように設定するとよいでしょう。

大久保 同じ企業でも部門ごとに状況が異なると思いますので、現場の生の声をきちんと聞き、各職場に適した制度を設計してください。最初から完璧な制度をつくるのは無理でも、まずはテスト運用してみて、少しずつブラッシュアップしていけばよいと思います。

佐藤 私が導入のお手伝いをした企業の中にも、「早朝ミーティングなどがあってインターバル時間を守ることが難しかったため、インターバル時間を変更した」「部署によっては深夜に海外とのやり取りを行う必要があるため、インターバル時間を2パターン設けた」といった、確実に休息時間が確保できる時間を設定するという観点に立ち戻り、インターバル時間を見直した例があります。部署によって異なる顧客との関係性なども考慮して、労働者の声に耳を傾けながら、自社の実態に合わせた設計をすることが望ましいでしょう。

大久保 「勤務間インターバル」制度を導入することで、時間外労働が圧縮されます。昔は「生活残業」などと言う言葉もありましたが、残業しなくても豊かな生活を送ることができる賃金にすることも大切です。連合は「春季生活闘争」としてしっかり取り組んでいきたいと思います。

佐藤 特定の日や特定の期間に労働時間が長くなり、十分な休息時間が取れないなどの事態を防ぐことができる「勤務間インターバル」制度は、テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方と組み合わせることで、さらに社員の働き方が広がる可能性があります。ぜひ、人事制度全体の取り組みとして検討していただきたいですね。

今野 制度を導入するにあたっては、企業としての考えを社員と共有することが重要です。「今後どんな企業の未来像を描くのか。その実現に向けて、社員にはどう働いてほしいのか。それがインターバル制度にどうつながるのか。」をきちんと伝える。会社全体で取り組むことで、企業力の向上も期待できるでしょう。