都心のエンジニアから離島のマルチワーカーへ 難易度の高い「未経験の活躍人材」の獲得術

「挑戦の島」海士町の労働人口確保への取り組み

海士町は、島根半島の 60km ほど沖合の隠岐諸島の中ノ島を町域とした、人口2,300人ほどの1島1町のまち。この本土から遠く離れた"離島"の町は、急速な人口の過疎化が進む中、地方創生に懸ける果敢な"挑戦"を続けてきた。島の資源である水産物の鮮度を保つために新たな技術を導入した水産加工施設「CAS凍結センター」を新設し、新商品や新規マーケットに積極的に参入。そして今夏、「隠岐ユネスコ世界ジオパークの泊まれる拠点施設」としてSDGsでも推奨される工法を取り入れた大型宿泊施設のホテル「Entô(エントゥ)」がオープン。町全体で海士町を盛り上げるべく様々な取り組みを行なっている。

そんな海士町のもう一つの挑戦が、海士町複業協同組合による「マルチワーカー制度」だ。これは地方の雇用にありがちな、季節や曜日、自然状況によって繁忙期・閑散期の仕事量格差による雇用環境や給与水準の不安定さを解消するために導入された制度だ。

例えば、先述したホテル事業も海士町の美しい海を目的に来客が増える夏のシーズンは繁忙期にあたるが、冬などは閑散期に該当する。夏には多くの人手が必要だが、冬はそこまで仕事量を確保することができない。このような季節・自然状況による仕事量格差を解消するために、海士町は組合を立ち上げ、人材を一括で雇用することにした。そして組合に加入している企業の雇用のニーズに応じて人を派遣するという仕組みを確立し、この仕事量格差の課題を解消した。この取り組みは、令和2年6月4日施行の総務省「特定地域づくり事業協同組合制度」に第一号として認可され、Iターン・Uターンを促進する仕組みとして、全国に波及し始めている。

「離島への移住+マルチワーカー」その採用の難しさ

事務局長

太田章彦氏

前述の制度で国内初の認可を受ける順調なスタートを切った海士町複業協同組合だが、採用は困難を極めた。「マルチワーカーとして時期によって複数の職場で働く」雇用形態は斬新で、そもそも経験者がおらず、誰を採用すればよいのか見当もつかない。さらに、離島という特性上、就職には移住を伴う。せっかく来てくれた人が、海士町の暮らしや環境に馴染めず早期に離職するというミスマッチは、どうしても避けたかった。

海士町複業協同組合の太田氏は、その難しさをこう語る。「どんな人を採用すれば、海士町に馴染んでくれるのかが分かりませんでした。なんとなく島の人たちの雰囲気というものはあって、そことの相性が良い人を採用したいと思っていたのですが、それを言葉で表すのが難しい。現場からも『人がいたらこんな事やりたい』という声が上がってくるのですが、漁師さんや冷凍加工、ホテルなどさまざまな現場が集まっているだけに、求められるスキルも、育成の仕方もバラバラ。どんなやり方なら今回の仕事や島の雰囲気、暮らしにフィットする人が採用できるのか、模索を続けていました」。

特性を数値で把握し、相性の良い人にオファーできる画期的な採用手法とは?

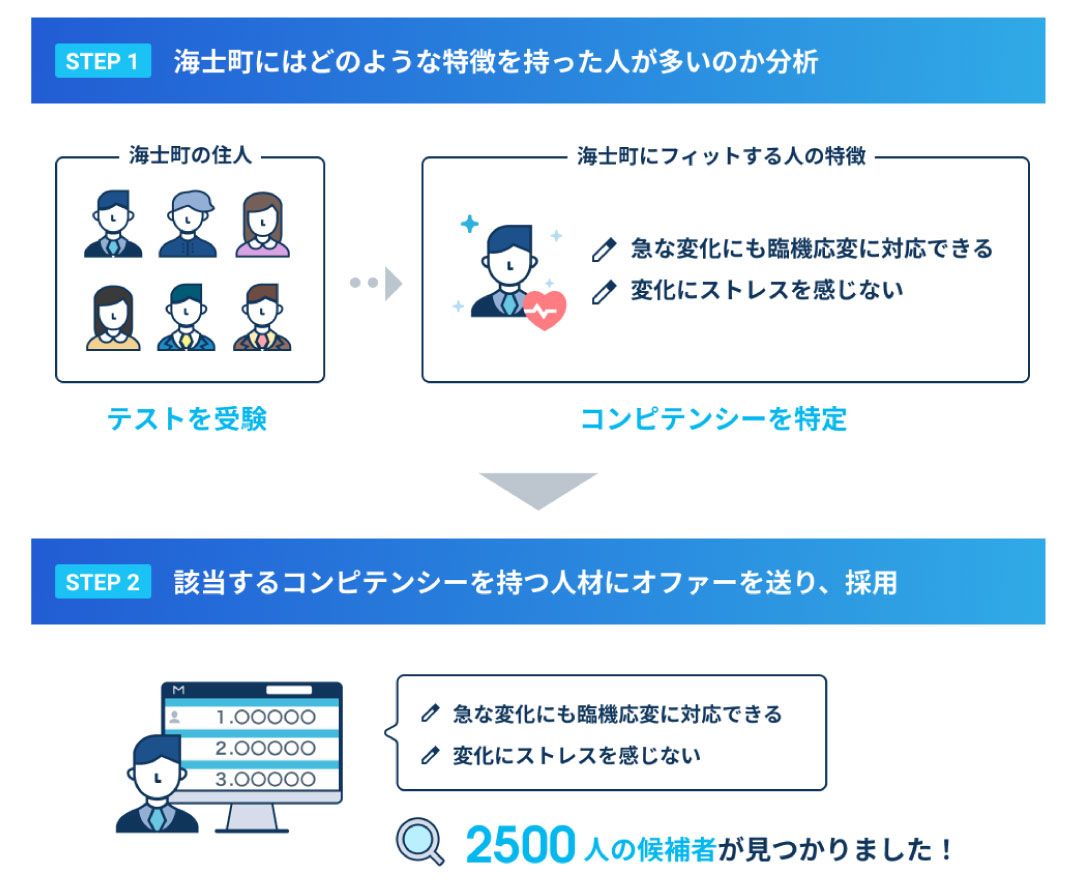

そんな太田氏が着目したのが、島の人たちの性格や思考性、行動の特徴を調べて海士町に合う人がどのような人かを特定する、「ミイダス コンピテンシー診断」による採用だった。

この採用手法はまず、海士町複業協同組合に加入している組合企業の人たちに、コンピテンシー診断という「仕事上での思考性やその人の強み」が分かる診断テストを受けてもらう。そして彼らの共通点を分析することで、海士町の人たちがどのような思考性や強みを持っているのかを把握し、そこに該当する人を採用するといったものだった。

ミイダス コンピテンシー診断を受験した結果、海士町の人々には

・急な変化にも臨機応変に対応することができる

・変化にストレスを感じない

という、共通の特徴があることがわかった。

太田氏は早速、ミイダスを通じてこの特徴に該当する人にオファーを送ったところ、東京でシステムエンジニアをしている24歳の女性から応募があった。その後の交渉もスムーズに進み、東京から海士町への移住と、海士町複業協同組合への転職が決定する。

離島への移住を決断-東京のシステムエンジニアからのチャレンジ

職員

藤原夏実さん

この転職を決めた女性が、藤原さんだ。当時東京でSI企業に勤め、システムエンジニアをしていたが、働き方に対して疑問を持っていたという。当時は転職活動中でいくつか内定ももらっていたが、本当に自分のやりたかった仕事に出会えていないと感じていた。

そんな中SNSがきっかけでミイダスを知り、使ってみたところ海士町からオファーが届いた。

当時、藤原さんは海士町のことは知っておらず、オファーが届いた時も「まさかこんなところから自分に」と驚いたそうだが、調べるにつれ海士町の魅力に惹かれていく。「とにかく『人が魅力的』という紹介記事が多くて、どんな人たちなのだろう、会ってみたいと。過疎化で財政破綻しそうなところからいろいろ盛り返して頑張っている、とも書かれていて、そういう活気あるところに行ってみたいな、と思い始めました」。

そして藤原さんは海士町を訪れ、海士町複業協同組合の太田氏と出会う。「お会いした時にとても良い方だなという印象でした。本当に、海士町に少しでも多くの人に来てほしいんだな、と伝わってきました。複数の職場で働くという仕組みも初めて知りましたが、いろいろなことに挑戦できて面白そうだと思いましたね」。

ミイダスの仕組みについては「コンピテンシーの結果を元にオファーが届くのは、とても新しいサービスだと思いました。自分が想定していなかった職種や業種や地域から声をかけてもらえて、自分だと見つけられなかった求人、自分に合っている可能性の高い仕事が見つけられました」とその魅力を語る。

家族や友人と簡単に会える距離ではなくなる移住についてかなり悩んだという藤原さん。それでも、最終的に海士町での暮らしを決断する。「人生一度きりなんで、いろんな仕事ができる、いろんな人と関われることに魅力を感じました。実際にこちらに移住して働いてみて、よかったと思っています。海がすぐ近くにある、牛が放牧されていてすぐそこにいる、お隣さんがお野菜とかたくさんくださって……。仕事もいやいやこなすのではなく、本当に楽しく働いています」と目を輝かせる。

そして「しばらくこの働き方を続けて、いずれは海士町のために尽くしたい。海士町複業協同組合の取り組みをもっと全国に広めたい」とも話してくれた。

連鎖する地域創生の輪-海士町の挑戦は続く

藤原さんの就業先の一つ、国内初のホテル・ジオ一体型拠点施設「Entô(エントゥ)」代表取締役の青山敦士氏は、今回の取り組みを「地域の中で人を育てる、しかも複数の事業体が雇い主になるマルチワーカーで、というのは誰もやったことのない挑戦です。その上でミイダスのコンピテンシー診断は、自分および自組織との適性や特性を言語化することに加えて、この組織にはこういう人が多いのでこういう人が合うのでは、と仮説が持てることがメリットです。仮説が持てれば検証できて、精度も高められますから」と語り、「今後はこの仕組みを人材育成にも活かしていきたい」という。

太田氏もその効果を「組織と特徴を数値で可視化できて採用基準が明確になる。共通認識が持てることで組織間の連帯も強まりました」とした上で、「今後も積極的に、『仲間を増やす』活動を続けていきたい」と語る。

◇ ◇ ◇

今回紹介した海士町の抱えていた人材確保の難しさは、多くの地方企業や自治体にも当てはまるのではないだろうか。職種や業界、そして住む場所や環境が変わる転職は、雇用する側・される側の双方に大きなチャレンジとリスクが伴う。

特に今回のケースは職種・業界・住む場所と環境の全てが変わった難易度の高いものだ。

その解決策として海士町が取り入れた、地域や組織の特性に合う人を見つけ出してオファーできる「ミイダス コンピテンシー診断」の仕組みは、地方企業や自治体が抱える課題を乗り越える、ヒントになるのではないだろうか。「募集しても人が集まらない」「採用しても定着してもらえない」といった悩みがあれば、ぜひ試してみてもらいたい。