140年、社会課題と向き合い続ける「塗料」の意外 「人と物」を最初につなぐ「表面」に込めた熱意

※1 日本ペイント推計

明治時代から140年受け継がれる「社会貢献」の志

世界29の国と地域で事業を展開する日本ペイントは、今年創業140周年を機に「サイエンス+イマジネーションの力で、わたしたちの世界を豊かに。」というパーパスを掲げた。創業時から一貫して、社会課題を解決する塗料を創出し続けている。

その歴史は明治時代にさかのぼる。創業者の茂木重次郎は、東京大学の前身となる開成学校で化学や機械を学んだ。その後、白粉(おしろい)の原料に使われていた鉛白による「鉛中毒」を解決するため、代替原料となる無毒性の「亜鉛華」の精製に日本で初めて成功。以降は亜鉛華を原料にした塗料技術の研究に着手し、日本初の国産塗料を開発した。

1881(明治14)年に、日本ペイントHD※2の前身、共同組合光明社を設立、1950年代以降は戦後の復興や高度成長期を支える企業へと成長し、現在の礎を築いた。

日本ペイントHDの常務執行役であり、主に汎用塗料の製造・販売を手がけるグループ企業、日本ペイント(株)の代表取締役社長である喜田益夫氏に話を聞いた。喜田氏は創業から140年にわたって根付く「社会貢献」への強い思いをこう語る。

常務執行役

日本ペイント株式会社

代表取締役社長

喜田 益夫 氏

「われわれは創業者の志を脈々と受け継ぎ、社会課題解決に挑み続けてきました。塗料は社会のありとあらゆる場所に使われており、暮らしに密接しています。人体への安全性はもとより、革新的な塗料によって産業の発展のほか、環境問題などの課題解決を実現できます」

多種多様な顔料や樹脂など、それぞれの質と量を組み合わせて新しい塗料を生み出す。これほど面白い仕事はないと、技術畑出身の喜田氏は顔をほころばせる。

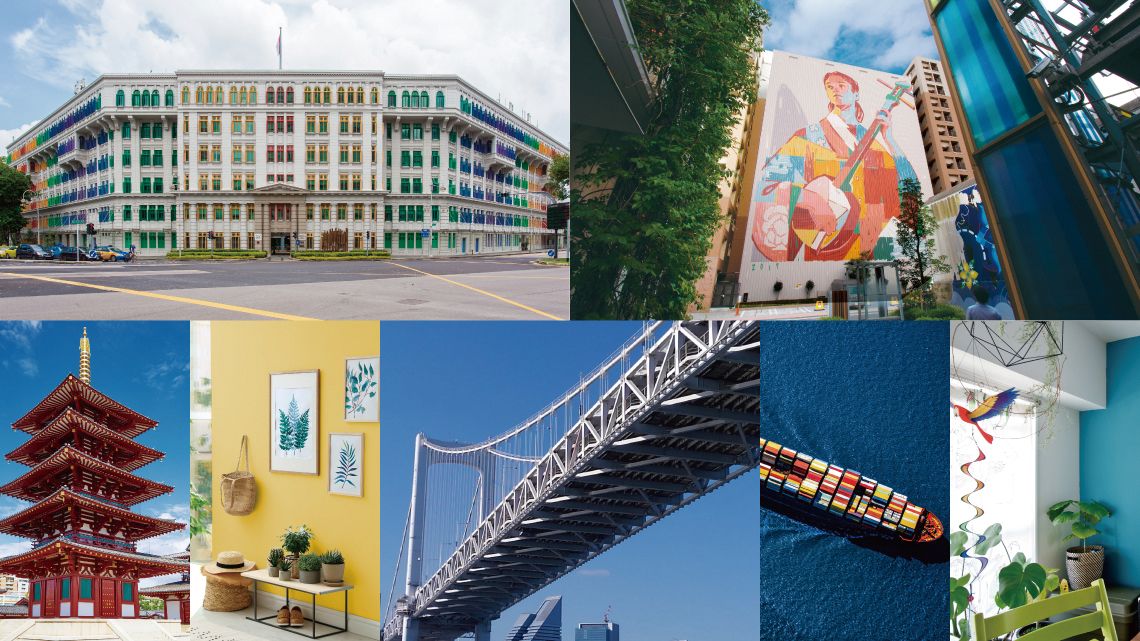

日本ペイントが手がける塗料の品質には定評があり、汎用塗料は住宅をはじめ国立競技場や高級ホテル、寺院、道路、プラント、学校などの公共施設等に、工業用塗料は新幹線や農機、建機や建築資材などに利用されているほか、自動車用や船舶用塗料、さらには表面処理と手がける幅も広い。

とりわけ注力しているのが「研究開発」と「技術開発」だ。喜田氏は「創造がおろそかになると製品が陳腐化する」と言う。

「例えば、建築用塗料は使う人の評価を得て拡販するため、新製品を出してもすぐには売れません。そのため、絶えず新しい塗料を設計する必要があります。私にとって印象深いのは、はけで無造作に塗っても美しく仕上がる内装塗料『パーフェクトインテリアEMO』。塗装に不慣れな人は何を面倒に思うかを考え、開発時は利便性を重視しました。さらに、手で塗れる内装塗料『MORUMORU』も開発。DIY人口の増加に伴いこちらも人気が出ています」

塗料とコーティングのリーディングカンパニーとして、新価値創造にもためらいなく挑む同社グループ。今後も、研究開発・技術力を強みにグローバルで存在感を発揮していく方針だ。

「われわれは、プロダクトアウトとマーケットインのどちらにも強みがあります。自分たちで社会課題を見つけ、解決につながる製品を生み出せる。この持ち味を土台に世界のグローバルプレーヤーになるためにも、ステークホルダーとの共存共栄を大切にしたいと思っています」

東京大学との産学協創で開発加速。新型コロナに対する不活化効果を実証

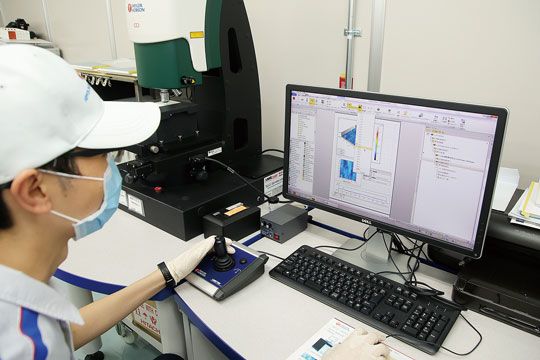

2020年5月、日本ペイントHDは、社会課題を解決する革新的な塗料をより迅速に開発すべく、東京大学と産学協創協定を締結。東京大学大学院工学系研究科は同社と知見を交わしながら、社会連携講座「革新的コーティング技術の創生」を設置した。25年9月までの5年間で、高機能塗料や新たな機能を有する新規材料の開発などに取り組む。

共同研究は、未来を見据えた3軸「抗ウイルス・抗菌機能を有するコーティング技術」「スマート/リモート社会の基盤を支え、社会の効率性向上に貢献するコーティング技術」「環境負荷低減/社会コスト抑制に貢献するコーティング技術」で進めている。

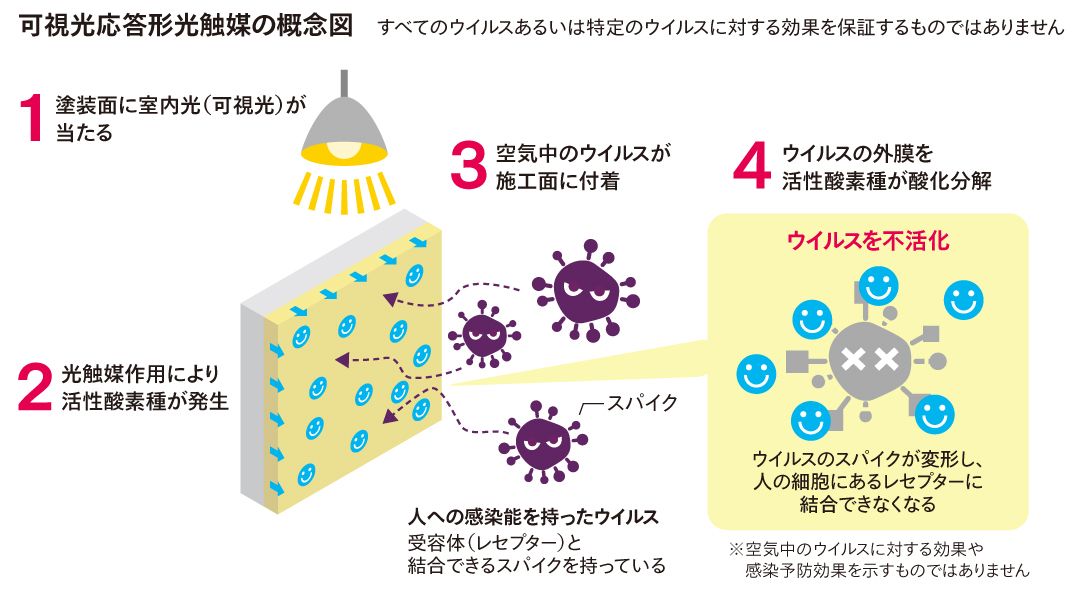

共同研究としてまず取り組んだのは、日本ペイントが開発した5製品(可視光応答形光触媒を使った塗料)の抗ウイルス機能に関する研究だ。これらの塗膜表面に、新型コロナウイルスの従来株および変異株(アルファ株)を接触させたところ、ウイルスを不活化させる効果があることが明らかになった。

21年7月には、酸化チタン-酸化銅複合型光触媒をベースに、光触媒粒子を極めて小さくした新規の材料である「抗ウイルス性ナノ光触媒」を共同開発。

協定締結からわずか1年弱で研究を推進できたのは、製品開発とその社会実装に長けた日本ペイントのノウハウと、東京大学が培ってきた学術の総合知が見事に結実した結果だろう。これについて、喜田氏は次のように語る。

「SDGsとESGの観点で持続可能な社会の創造を目指す東大とは、ベクトルが一致していると感じました。社会的価値のある研究を本気で進めるための協定でしたが、喫緊の社会課題に関する研究をスピーディーに進められたことは、ポストコロナに向けた研究への弾みにもなったと思います」

東京大学 津本浩平特任教授 および

一戸猛志准教授からのコメント

「この研究成果は、現在も続くコロナ禍において大きな社会的意義があると高く評価しています。また、実環境での塗膜表面においても、この不活化効果が発現することは十分期待できると考えています。今後も、社会への貢献に向けて日本ペイントとの社会連携講座等を通じた研究活動と本学の総合知を基に、新たな技術開発を展開していきます」

開発者の技術力とものづくりへの熱意

社会課題の解決を見据えた開発には、日本ペイントが得意とする社会実装に加え、工学や医学、法令など広範囲の知識が絡む。東京大学との協創では、大学が材料開発やメカニズム解析を行い、日本ペイントが商品への適用と配合設計を行っているというが、東京大学のアカデミアネットワークには研究分野を横断して物事を統合する力があり、両者の強みを掛け合わせることで社会実装までのスピードが速まるわけだ。さらに、協創による人脈形成や、学内の多様な研究を認識することも潜在的な次なる社会課題を早期に発見するきっかけになっているという。

前述の、共同研究3軸のうち、直近ではコロナ禍で喫緊の課題である「抗ウイルス・抗菌機能を有するコーティング技術」の優先順位を上げて取り組んできたが、残りの2軸もすでに基礎研究に着手しているそうだ。

人と物が最初につながるのは「表面」で、その多くに塗装が施されている。つまり、日本ペイントが手がける塗料は、人々の「快適な暮らし」に直結しているのだ。

開発担当者の思いはこうだ。「個人の暮らしはもちろん、医療機関や公共交通機関、教育機関などさまざまな社会機能を維持するために安心して使っていただける塗料をはじめ、人々に『オドロキ』と感動をもたらすような塗料を開発したい」。

私たちの暮らしに身近でありながら、深く知る機会が少ない塗料の世界。ただ単に表面を美しく仕上げるだけではなく、社会インフラを支えるキーアイテムであることは間違いない。創業以来、開発の前線に息づく社会課題解決への使命感、そしてチャレンジスピリットによって、これからも世の中を豊かにする塗料が作り出されていく。