炊飯ジャーで究極のおいしさに挑む象印の本気 高級炊飯ジャー「炎舞炊き」は、何が新しいのか

「ごはんを炊く過程はとても単純なのですが、どこまでも奥が深い」と語るのは、象印で炊飯ジャーの開発に携わる三嶋一徳氏。「おいしいごはんを炊くため、かまどの形や素材はとても理にかなっています。実際、かまど炊きの羽釜から着想を得て、炊飯ジャーは『内釜戦争』といわれるようにさまざまに工夫を凝らした内釜が開発されてきました」と続ける。

かまどの炎のゆらぎが、おいしいごはんを炊いている

かまど炊きのごはんがおいしいと言われる所以は、強い火力とムラのない炊飯で、先人たちが培ってきた技術と工夫が詰まったものと言える。

象印が考えるおいしいごはんの基準は「適度な粘りと、弾力、そして甘み」で、その理想の実現のためには、かまど炊きの研究は欠かせない。

時計の針を2010年代半ばに戻そう。素材にこだわり、さまざまな形状を生み出した内釜の工夫にも限界が見えていた。圧力の加え方も考え抜いてきたし、もっと、かまど炊きで炊くごはんに近づき追い越せるようなごはんを家庭で再現することはできないのか。そこで、象印が目を向けたのが原点であるかまどだった。かまど炊きには、ごはんをおいしく炊くヒントが隠されている。

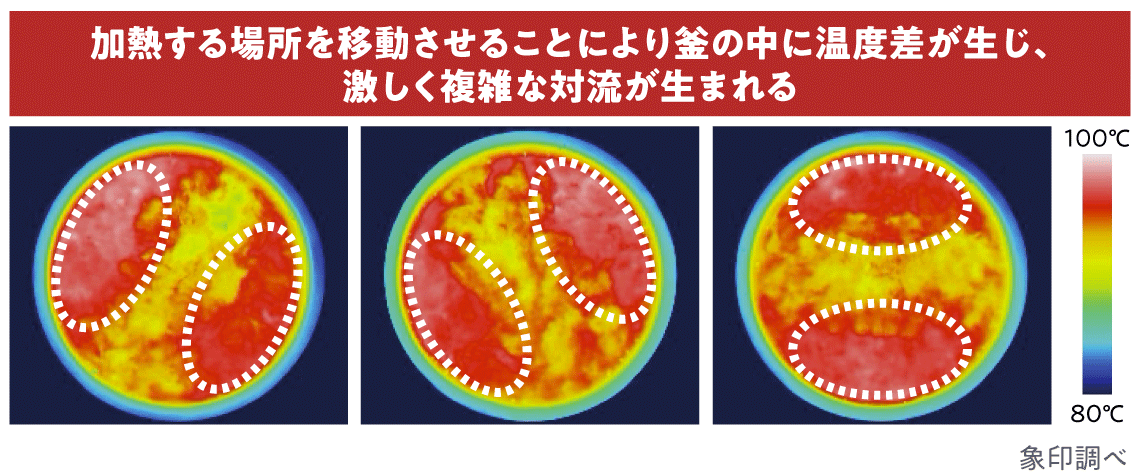

「かまどでは、強い炎がどのように釜にあたっているのか。炎の効果に焦点を絞り、深く掘っていきました。赤外線カメラを駆使し、炎のあたり方と釜の中の熱の動きを探っていくと、炎のゆらぎによって釜の内部の高温部分が移動することで温度差が生じ、お米が激しく複雑に対流していることがわかったのです」。つまり、炎のゆらぎに、おいしいごはんを炊く1つの秘訣があったのだ。

今までは、かまど炊きの上の部分である釜にばかり注目していたが「炎」がどのような動きをしているか考えたこともなかった。研究し尽くしたはずのかまどから新しい発見をすることができたのだ。「この熱の複雑な動きを、炊飯ジャーで再現できれば、今までにない新しい味を再現できるのでは」と当時のワクワクした気持ちを三嶋氏は振り返る。

重要なのは火力の大きさだけではなく、それをどうコントロールするのか。原理原則は見えてきたが、どうやって炊飯ジャーに実装させればよいのか。かまどの炎を炊飯ジャーで再現するという、三嶋氏らの苦闘が始まる。

当時、炊飯ジャーの開発者を「内釜戦争」に駆り立てていた理由があった。「炊飯ジャーの熱源は、ホットプレートに使われる電熱の加熱板から始まり、IHヒーター構造に移行し、そして圧力をかける技術とIHヒーターの技術の合わせ技という完成形に至ります。熱源については大きな進化を遂げ、これ以上、改良できるところがない、という評価が大勢を占めていました。開発陣にとっての熱源は、最もいじりたくない場所、いじる必要のない場所となっていたのです」。

開発当初、三嶋氏らはIHヒーターの設置場所やヒーターの素材を変えるなど試行錯誤を繰り返した。しかし、試作品で炊いたごはんは納得のいく味にはならない。やはり、内釜への熱の伝え方を変えることで新しい炊き方を実現するためには、熱源にもっとメスを入れるべきではないか。

「完成された技術であるIHヒーターを根本から見直すということは、それまで蓄積してきたノウハウや技術力から離れ、ゼロベースから積み上げていくことにほかなりません。社内にも懐疑的な見方があったことは事実です」

それでも、三嶋氏たちの開発陣は、より困難な挑戦を選んだ。

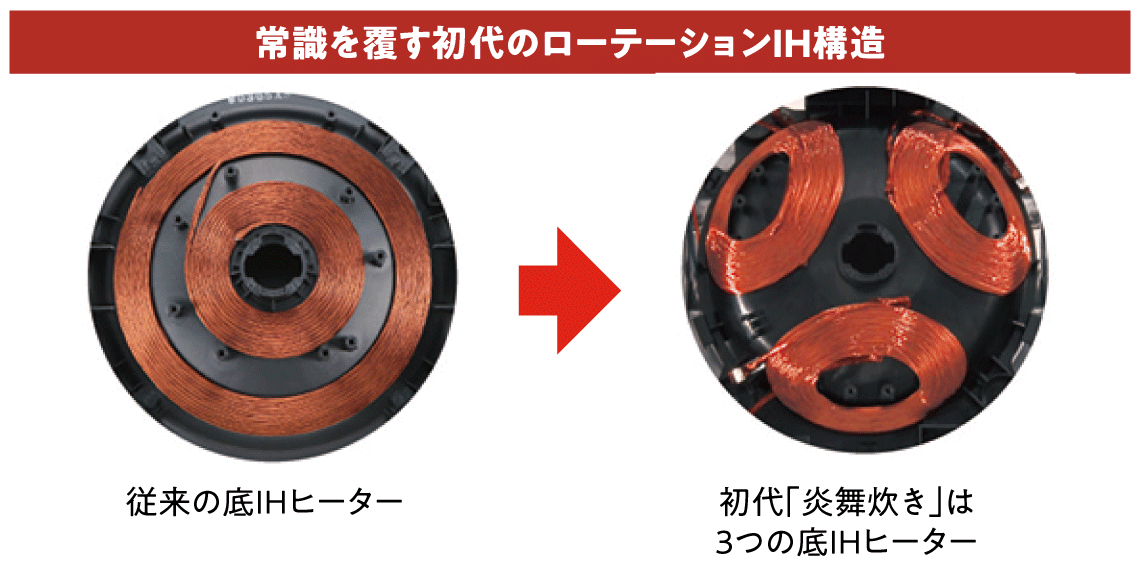

家庭での電源では、1500ワットが限界。IHヒーターのコイルに利用できる電力は構造など考えると1200ワット。限られたエネルギーで、かまど炊きの炎のゆらぎを再現するために、トライ&エラーを重ねた。たどり着いたのが、底IHヒーターを複数に分け、順番に加熱するという新しい発想だ。

「IHヒーターを分けるにしても、どのような形態が効果的なのか。1つひとつのコイルの形状は手巻きでの試作を重ね、その度に、ごはんを炊いては試食をして官能試験での評価を繰り返しました」

小さな面積に電力を集中させて、局所的に大火力を生むようにコントロールする「ローテーションIH構造」が完成する。

初代の「炎舞炊き」誕生前夜である。

象印はじめ、他社も手を出してこなかった底IHヒーターの抜本的な改革に着手し、限られた電力の壁をアイデアと技術で超える、業界初(*)の構造で、まさにかまどの炎のゆらぎを家庭用炊飯ジャーで形にしたのだ。

(*) 家庭用炊飯ジャーにおいて象印調べ

一方、もう1つの課題があった。内釜である。象印の南部鉄器は「内釜戦争」の中でも確固たる存在感を誇りブランド認知度も高かった。

「しかし、ローテーションIH構造と内釜である南部鉄器との相性がよくありませんでした。ここぞというタイミングで火を入れる場所を移動させていくことで釜の中に激しく複雑な対流を起こしたいのですが、南部鉄器は、高い蓄熱性は魅力的なものの熱の伝わり方が遅く、熱を移動させるローテーションIH構造の効果を最大限に反映することが難しかったのです」

だが、誰もいじりたがらなかったIHヒーター部を大胆な発想で、新たな境地を見いだした開発陣に躊躇はなかった。炎のゆらぎに適した内釜の開発にも着手する。

「部分的に順番に加熱する炎舞炊きには、熱伝導率が重要なため、アルミが最適といえます。一方、火力の増強を考えるとやはり鉄も捨てがたい。ならば、それまでの常識を捨て去り、複数の素材の長所を生かした内釜という方向が見えてきたのです」

象印炊飯ジャーのアイコンともいえるブランドと別れ、発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」の層を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」で挟み込むという、内釜を作り出した。

このように、ローテーションIH構造の着想から製品への細部の落とし込みに至るまで、試作を続けた。実に、試食のために炊いたお米は約半年間で3トンにも達したという。

結局、「炎舞炊き」発売までにかかった期間は約3年半。その過程で、均一加熱に適したIHヒーターと南部鉄器という2つのコア技術と決別する決断を下したが、「熱源を変えたらこんなにも炊き上がりが全然違うのか!」と声が上がるほど、実際に試作品で炊いたごはんのおいしさが、社内での賛同者を増やしていったという。

象印が決して妥協しないこととは

「おいしいごはんを求める姿勢に妥協はありません。開発現場だけではなく、社内の風土としても浸透しています。ですから、炎舞炊きで炊いたごはんの説得力は強かった」と三嶋氏は振り返る。

どこまでもおいしいごはんを求める姿勢は、「炎舞炊き」の進化を促している。2018年にデビューした「炎舞炊き」は2020年にリニューアル。底IHヒーターのコイルを3つから6つに強化した。

「ごはんは奥が深いと言いましたが、炊飯ジャーの開発にも知と経験の蓄積が重要な意味を持ちます。家電製品というカテゴリーの中でも特異な領域だと感じています。おいしいごはんの炊き方について科学的にわかってきたことも多いのですが、わからないこともどんどん増えていく。ですから、今回のようなゼロベースからの開発であっても、地道なトライ&エラーの積み重ねによってためてきた知の厚みが生きてくるのです」

おいしいごはんを炊くための妥協なき姿勢と長年の経験があったからこそ、ある意味では社運をかけたプロジェクトが「炎舞炊き」という新しい炊飯ジャーのカタチにつながったとも理解できる。そればかりではない。製造現場における価格を抑えるためのコスト管理や量産化の技も、これまで多くの炊飯ジャーを製造してきたものづくり現場のノウハウが凝縮したものといえるだろう。

そして、この6月にリリースされた「炎舞炊き」は、さらなる進化を遂げた。これまで、6つの底IHヒーターのローテーションする時間を炊飯工程ごとに見直し、新たにチューニングを加えることによって、ごはんの甘み成分である還元糖をさらに引き出すことにつながった。炎舞炊きの大火力を活かす1200ワットをいかに有効活用して炎のゆらぎを再現するのか。火力をコントロールする開発は新しい次元を迎えていると見える。

「『炎舞炊き』はお米本来のおいしさを引き出し、どのようなお米であってもおいしく炊けるポテンシャルの高い炊飯ジャーに仕上がったと自負しています。少しでも多くの方に『炎舞炊き』で炊いたごはんを味わっていただき、炊飯ジャーはこんなに変わったのかと実感してほしい」と力を込める。

6つの底IHヒーターのコイルを熱の伝え方をさまざまにコントロールできる「炎舞炊き」は121通りの炊き方を実現。銘柄にこだわらず、家庭で食べられている普段のお米を家族のお好みにあった炊き方に進化させる「わが家炊き」メニュー機能も備わっている。

その一方で、三嶋氏らの開発ストーリーは今現在でも進行中だ。もっとおいしいごはんを炊くには何が必要なのか、を探し続けている。

「なぜこんなにも長い時間をかけた開発が可能だったのか。それはおいしさを追求することに妥協を許さない、つまり投資も惜しまないという社風があるからだと考えています」。それは、炊飯ジャーだけにとどまらない。「炎舞炊き」の成功は、象印がラインナップしているほかの商品領域にも刺激を与えているようだ。完成された技術であっても、まだまだ改良の余地はあると。

これから、象印からどんな商品がリリースされるのか。次のニュースにも期待が集まる。