企業に警鐘「デジタル基盤整備はトップダウンで」 データドリブン経営実現に、IT化が必要なわけ

データは「ただ蓄積するだけ」では意味がない

勘や経験による直感的な経営判断と対比されがちな、データドリブン経営。従来もデータを活用した経営判断はあったものの、最近はデータの種類、質とともにデータ登録・収集・加工プロセスも大きく変化しているようだ。日本企業のデジタルプラットフォーム構築に携わる、PwCコンサルティングの河村一仁氏はこう語る。

「従来は会計データを中心としていましたが、最近は顧客属性や行動特性、販売実績を活用した需要予測など、多種多様なデータの組み合わせや予測の活用幅を広げた経営に移行すべく各社模索しています。この背景には、テクノロジーの進化はもちろん、大容量のハードディスクが安価で手に入るようになったなどの外部要因があります」

社内に蓄積されたデータは、イノベーション創出やアジリティー向上をかなえる燃料のようなものだ。

「企業は、マーケットのニーズを的確に把握して、それに応える製品やサービスを迅速に提供すること、事業や製品・サービスの採算を把握し適切な利益を確保すること、そして先々の見通しを正しく理解して舵取りをすることが重要です。そのためには、ただデータを蓄積するだけではなく、分析しビジネスに活用しなければ意味がありません」(河村氏)

データドリブン経営の安定駆動には、データを蓄積するERPやデータウェアハウスなどの器に加えデータモデルの整備が欠かせない。例えばERPと外部データを組み合わせることで、どのような消費者行動によって売り上げ・利益が創出されているかが分析でき、またその蓄積によって識別された相関関係を基に、将来の収益機会に対応できるようになる。これにより、精度の高いマーケティング戦略の実現や人員配備の最適化など、ビジネスに変革をもたらすことができる。

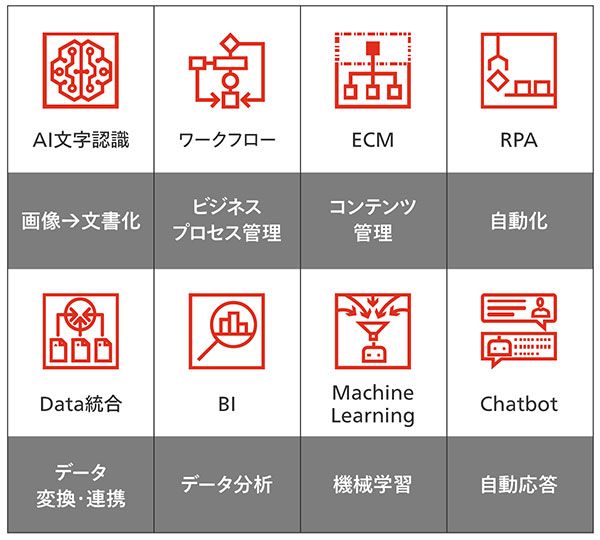

「ERPで生産・販売・会計管理のデータを連携させることで、生産効率の改善に役立つデータの“タネ”が作れます。またその”タネ”をさまざまな軸で分析するために、データの結合・分解などの加工処理を組み合わせるとともに、それを高いアジリティーと再現性をもって行えるよう、ERP以外の業務システムやITツールを含めたデジタル基盤の構築が必要です。一方で、これらのデータを蓄積する過程においてはさまざまなマニュアルや紙を使った業務も発生しますが、業務プロセスを通じて情報をより効率的にデータ化し、業務プロセスに関するログデータを取得し分析に活用するためには、稟議や書類なども含めてデジタル化を検討し、そのための基盤を構築することが不可欠です」

とはいえ、データドリブン経営の実践に当たっては、いくつかの障壁を乗り越えなければならない。

「大切なのは、より速いスピードでデータを収集する、データの加工を効率化してすぐ使えるようにするといったアプローチですが、デジタル基盤が整備されていないと、それがおろそかになってしまいます。データを十分に活用するためには、幅広いデータを受け入れられる器、処理する能力、さらに膨大なデータを解析する技術、これら3つを組み合わせる必要があります」

経営の理解と、俯瞰した視点をもって進めるべき

最新のITを導入し、社内のデジタル化を進めることは重要だ。しかし、組織が縦割りのままでは大きな変革は生まれないと河村氏は指摘する。

「日本の企業、とくに大企業は、業務プロセスが成熟しており、部門ごとに独自の作法があります。もっと合理的で効率的なプロセスを目指そうとしても、ボトムアップで変革することは至難の業。だからこそ、ITによる業務プロセスの改善には、経営層のコミットが必要であり、有効であると考えます。まずは経営方針、ビジネスモデル、オペレーティングモデルを明確にし、それに対するオペレーションや業務プロセス、顧客との接点であるチャネルなどを俯瞰して、全体像を描いたうえでデジタル化を計画するという流れが理想です」

ITやERPの導入・刷新は、IT部門の役割だと切り離して考えている経営層は少なくないだろう。しかしデジタル基盤の整備こそ、経営戦略を大きく左右する肝となる。業務改革から事業成長まで見据えなければ、よいツールもいずれ無用の長物と化してしまうため、経営層がデジタル化対策をリードし、業務部門の十分なリソース確保にコミットすることが重要だ。

「企業全体の方針の下に、デジタル基盤を考えなくてはいけません。社内を横断的に見たときに、どのようなツールを使えば意思決定のスピードや精度が高まるのか。この判断は、経営レベルで行われるべきでしょう。俯瞰的な目線で全体最適を考えるためにも、まずはトップダウンの舵取りが必要ではないでしょうか」

最初にオペレーティングモデル全体としてのグランドデザインを描き、それを実現させるために必要なITを整えていくのが望ましい。とはいえ、ある程度ITに精通していなければ、このプロセスの難易度は高くなる。社内に最適な人材がいなければ、外部のリソースを頼るのも手だ。

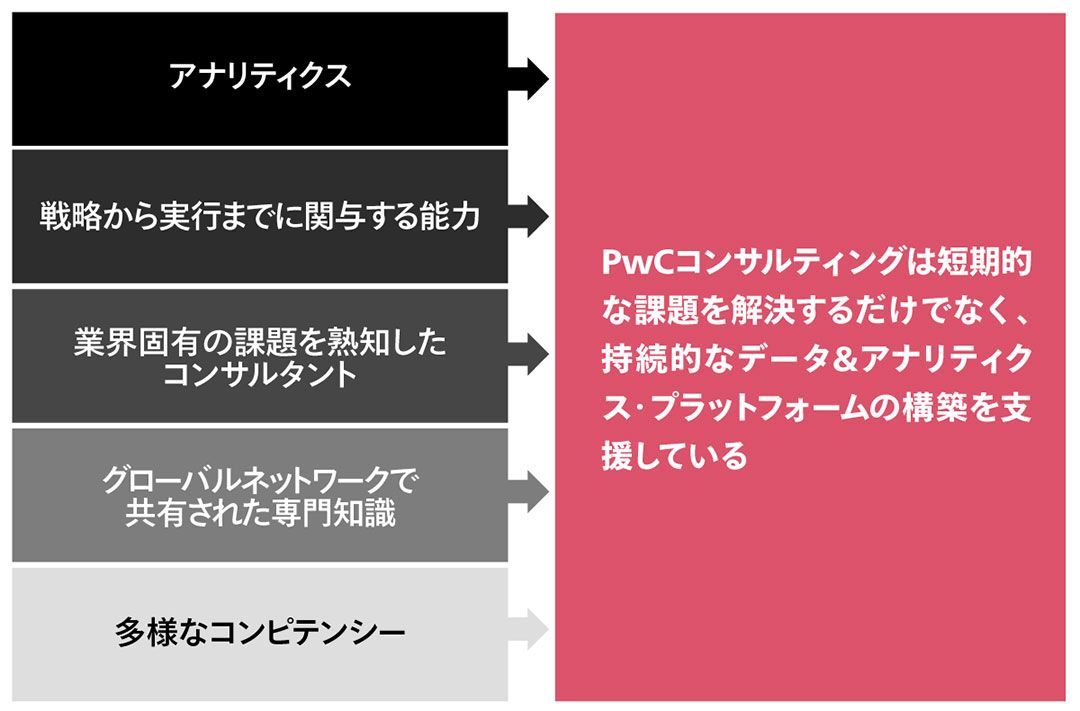

PwCコンサルティングは、業務改革方針策定の支援を通じて、デジタル基盤構築や業務DX構想の相談を数多く手がけている。単にERPをどのように使っていくかだけではなく、ERP以外のITソリューションとの組み合わせや、必要領域においてはユーザー向け機能開発を活用することも含めて、多様な視点で経営や業務において実現したいことのロードマップ作成を支援する。また、ERPとクラウドの各種システムやITツールにPaaS開発基盤を組み合わせたプロトタイプ構築環境を社内に整備しており、デジタル化を進めるクライアントの業務プロセスを実際にデモンストレーションすることも可能だ。

「攻めのデジタル基盤整備」に必要な、2つのポイント

トップダウンで進めるべき、デジタル基盤の整備。老朽化対策という守りの発想だけではなく、攻めのスタンスに立たなければ成果は出ない。それをスムーズに行うには、踏むべきステップを間違えないこと、そしてデータの種類に応じた使い分けが大事だという。

「近年は『ITに業務を合わせよう』という発想が広まっていますが、ITはあくまでも変革の手段でしかありません。まずはグランドデザインを固め、どのようなITを適用するか、全体像を踏まえてブレークダウンしていくことがポイントです。

またERPの利用方法にしても、以前はERP標準機能をより多く適用しフル活用することが主流でした。しかし、大量のデータを蓄積するとメンテナンスにコストがかかってしまいます。この難点を払拭するには、ERPと専業製品とを組み合わせた分業体制の構築が必要です。会計伝票や受発注伝票など、経営のコアとなるデータは例えば『SAP S/4HANA』などを使って標準化し、確実に保存することが大切です。一方、個別業務領域では、購買クラウドシステムや経費精算クラウドシステムなどを活用し、きめ細かい業務の自動化と効率化を行い、より詳細な分析機能を活用することが求められます。そして全体のデータ分析や収集と管理は、データウェアハウスやデータオートメーションツールとBIツールなど、細分化された製品をうまく組み合わせるかたちが望ましいでしょう」

このような取り組みを全社に浸透させ、成功に導くには、マインドセットの変化も必要だ。河村氏は、広く知られている「3人のレンガ職人」の寓話を例にその重要性を説く。

「ある町を訪れた旅人がレンガを積み上げている人に、何をしているのかと聞くと、1人目は『毎日、朝から晩までレンガを積んでいる』、2人目は『大きな壁を造っている』、そして3人目は『歴史に残る偉大な大聖堂を造っている』と答えた、という話です。ここから、『何をミッションとして物事を捉えるかで目の前の景色が変わる』ということがわかります。

この話は経営的な示唆にも富んでいます。激化するビジネスの競争に、迅速かつ柔軟に対応できなければ、成長の停滞は免れません。大聖堂を造るという大きなビジョンを描くことと、その実現のために足元のデジタル基盤を固めることが大切です」

組織のダイナミックな変革には、覚悟と投資がいる。しかし、ますます進むグローバル化やデジタル化を目の前に、足踏みしている余裕はないはずだ。スピーディーな意思決定を支えるデータドリブン経営を効率的に回すために、デジタル基盤を見直すことから始めたい。