「勘と経験」データ化できるかが生き残りのカギ オンライン化した人のつながりを経営に生かす

コロナ禍は、あらゆる分野のデジタル化を加速させ、ビジネス上の人と人の接点も対面からオンラインへとシフトさせた。人の動きは止まったが、その代わり膨大なデータがやり取りされることになった。データサイエンスに明るい、滋賀大学データサイエンス学部教授の河本薫氏は「これらのデータを活用できる企業とできない企業との差が大きくなる」と警告する。では、「データを活用できない企業」にならないためにはどうすればいいのか。

「勘と経験」をデータに

データを活用できる企業――、「データドリブン経営」を実現する企業には、データサイエンティストと呼ばれる専門家がいる。だが、そもそもデータサイエンティストとは何か。河本氏はこう説明する。

「データサイエンティストというと、データを分析するだけの人材だと思われがちですが、『データから新たな価値を創造する人材』のことです。ひとくちにデータサイエンティストと言っても、大きく3種類に分けられます」

1つ目が、ディープラーニングなどの機械学習手法を駆使し、革新的な人工システムを開発する「AIデータサイエンティスト」。2つ目が数学的理論に基づいて効果検証やリスク計算ができる「理論データサイエンティスト」。そして、河本氏が重視するのが3つ目、ビジネス現場でデータを活用した意思決定プロセスを構築する「ビジネスデータサイエンティスト」だ。

「これまで手作業でものづくりをしていた日本企業の多くは、現場から経営層までの意思決定プロセスに『勘と経験』が介在するのですが、そのような暗黙知に対して、データという形式知を当てはめようとするのは水と油を混ぜるようなものです。ですから、暗黙知とされてきたものを対話を重ねて言語化・形式知化したうえで、データ分析力を生かせるような文理融合の能力を持つ人材が今、企業に最も求められています」

そのため河本氏は、滋賀大学データサイエンス学部の自らのゼミで、「ビジネスデータサイエンティストの育成」に力を入れて取り組んでいる。

河本 薫氏

かわもと・かおる●京都大学工学部卒、同大学大学院工学研究科応用システム科学専攻修了。 大阪ガスでさまざまなデータ分析に携わり、同社の「情報化促進貢献個人等表彰 経済産業大臣賞」受賞に貢献。2017 年より一般社団法人企業研究会「データと分析力の価値化を考える会」のコーディネーターを務める。著書に『会社を変える分析の力』(講談社現代新書)、 『最強のデータ分析組織 なぜ大阪ガスは成功したのか』(日経BP)

名刺が「メディア」になる

現場だろうと経営層だろうと、暗黙知が介在する意思決定プロセスは属人化を招き、長い目で見ると効率を下げる要因となる。コロナ以前は業務が回っていれば“致命傷”とまではならなかったかもしれない。ところが、コロナ禍で起きたパラダイムシフトは、従来どおりの業務が遂行できなくなるおそれをはらんでいる。

「会議や商談など、人と人との接点がどんどんオンライン化してきました。この傾向は不可逆的なもので、おそらくコロナ禍の収束後も戻らないでしょう。そうなると、フェイス・トゥ・フェイスが必要な仕事は、回らなくなってしまいます。取引先がオンライン化して、それまでのリアルな人的接点によるプロセスが機能しなくなることもありえます」(河本氏)

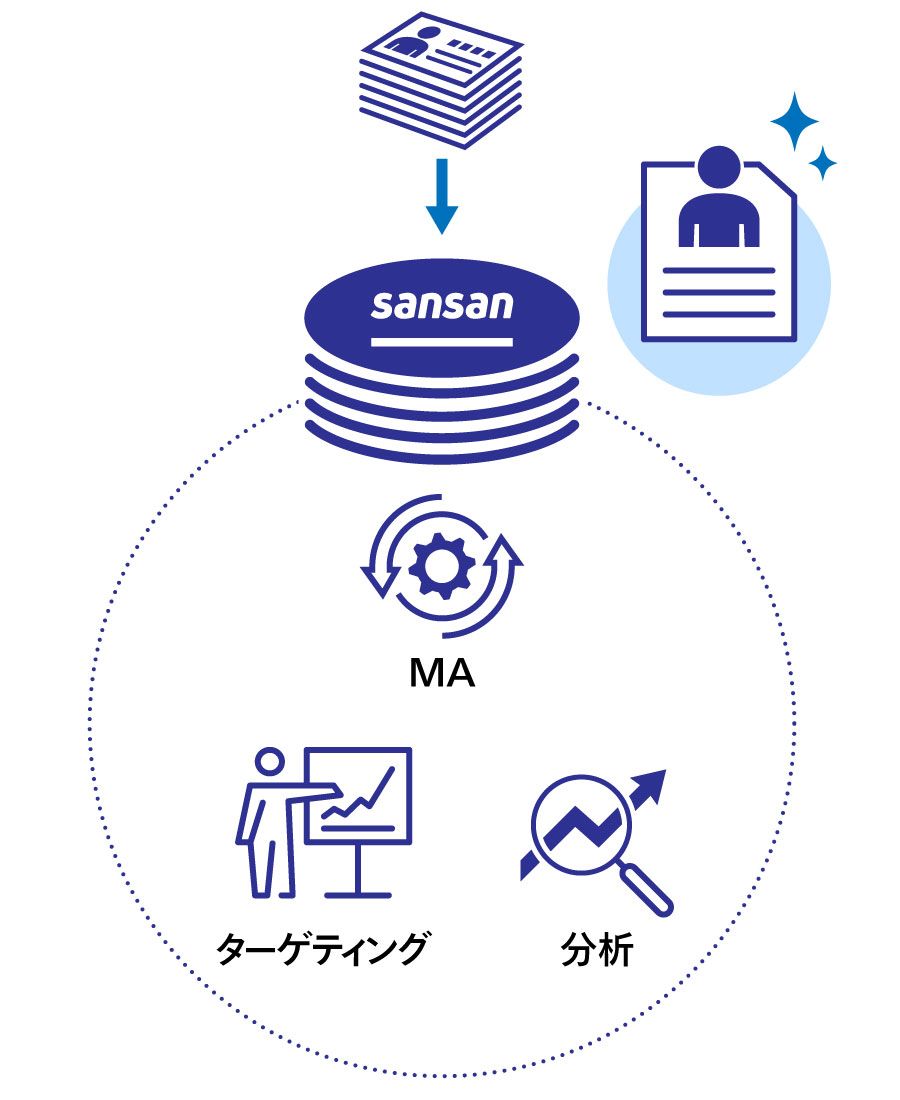

つまり、オンライン化による人的接点をデータとして収集し、形式知として活用することが必要になってくるということだ。さらに、そうした人的接点データは、名刺から見てとれるようなプロファイル情報のみにとどまらない広がりが期待できる。

「例えば展示会もオンライン化されてきています。以前は、会場にわざわざビーコン端末を設置して来場者を検知していましたが、今はオンラインで展示会を開き、各企業ページの滞在時間、チャット上の質問などがすべてデータ化されます」(河本氏)

そうしたデータを顧客や取引先のプロファイル情報と組み合わせることで、点でしかなかった情報が厚みを増し、深い洞察が生まれるきっかけとなる。一定の内容に関心を持つ企業を抽出すれば、新たなアライアンスやコラボレーション企画にもつながるだろう。名刺が、プロファイル情報としてだけでなく、その人にひも付くさまざまな属性にアプローチできるメディアとして機能するようになったのである。

結果的にオンライン化に対応できる企業とできない企業には、当然のことながら格差が生じることになる。

コロナ禍は、企業文化を変えるチャンス

人的接点をデータ化するメリットの大きさは、説明してきたとおりだが、暗黙知で成り立っていた仕事のやり方を変えるのは相当のエネルギーを必要とする。その点、パンデミックによって半ば強制的にオンラインシフトが進んでいる今は、「勘と経験」の暗黙知に依存してきた企業のカルチャーを変えるチャンスだ。河本氏も次のように話す。

「これまでの日本の企業は、『デジタル化といっても最後はフェイス・トゥ・フェイスでしょう』と考える傾向が強かったと思います。それが、コロナ禍で強制的にできなくなりました。企業文化という最も変えにくかった部分を変える、これ以上にないタイミングです。この先、資源のない日本の未来をよくするためには、貿易黒字を稼げる製造業を強くしていくことが肝要であると私は考えています。その際、物理的距離のある海外を相手にするだけに、人的接点のプロセスをオンライン化させ、そこでためたデータを形式知化することでさらなる効率化が期待できるのではないでしょうか」

もはや、オフラインの世界にオンラインが入ってくるというレベルの話ではない。むしろ、オンラインが当たり前の時代へフェーズチェンジしているのだと河本氏は強調する。

「少し前に話題になった書籍では、マーケティングの観点から、人々の行動はすべてデータ化され、オンラインがベースとなった世界にオフラインが内包されるようになると提言していました。しかし、すでにもっと広い分野で、人と人のコネクションのオンライン化が当たり前になっています。そのうえで、オフラインの機会をいかに効果的に活用していくか問われることになるので、営業活動や事業推進にデータ分析をどう生かすかを含め、従来の延長線上ではなく、企業カルチャーまで変える覚悟が求められるのではないでしょうか」

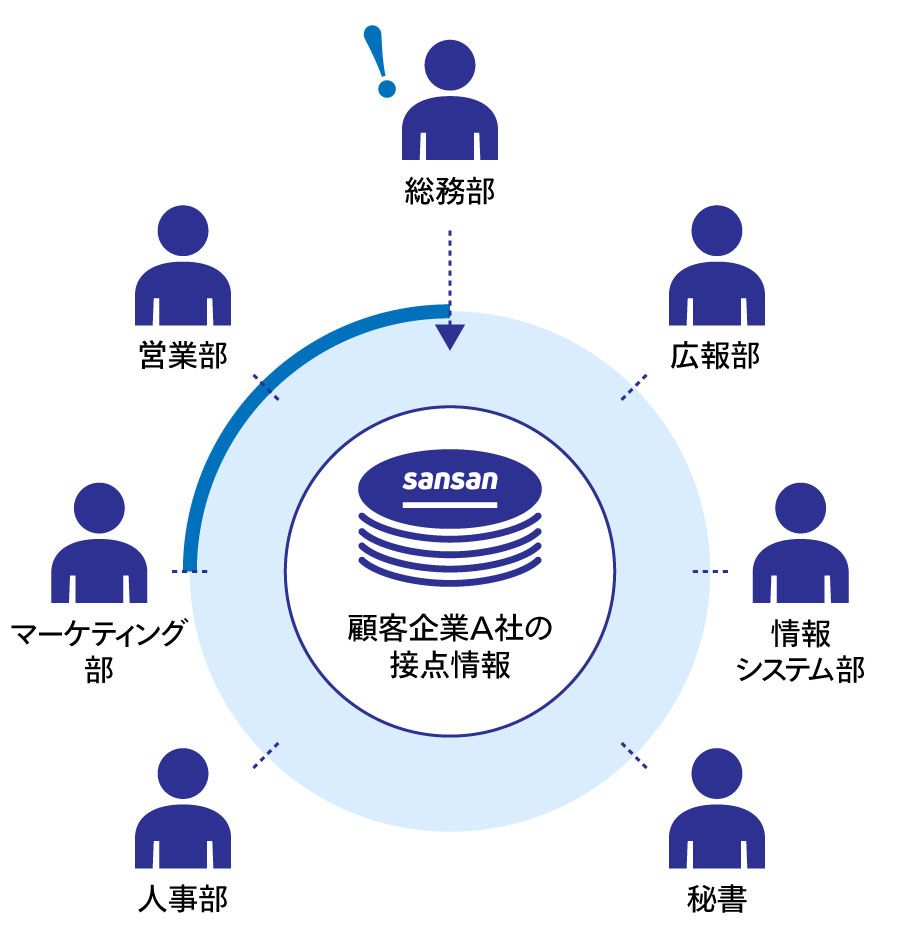

オフラインの接点はもちろん重要だが、時間や距離を削減する意味でも、今後はオンラインでの接点が基本になる。その接点をないがしろにするのは営業リストやリード情報などが枯渇してしまう、いわゆる「顧客データ危機」につながりかねない。そうしたリスクを回避し、「データドリブン経営」を実現するためには、単にデータを分析するだけの「データサイエンティスト」に丸投げするのでは不十分だ。冒頭で河本氏が挙げた「ビジネスデータサイエンティスト」の存在も必要不可欠となる。

さらに、オフラインで得たプロファイル情報にとどまらず、オンライン上のデータと組み合わせて蓄積した「ハイブリッド顧客基盤」を構築できれば、貴重なオフラインの接点がより有効なものとなるだろう。

今後企業が「顧客データ危機」を回避できるかどうかは、経営層がそれを理解し、既存の人事組織の中にうまく取り入れながら、いかにデータを活用できる顧客基盤を機能させていけるかにかかっているだろう。