「決算はロボットがやる」時代、何が変わるか 法人税申告の負担減で、働き方改革を促進

▼経理部門の負担を減らす「決算ロボット」について詳しく知る▼

▼「決算ロボット」導入は何がメリットか?▼

「法人税申告はロボットがやる」時代へ

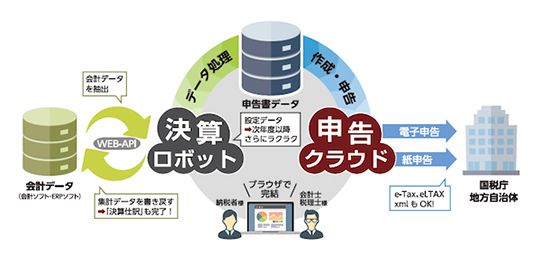

豆蔵ホールディングスとグループ子会社ROBONは2020年10月からクラウドサービスである法人税申告書作成SaaS「決算ロボット」の展開をスタートさせた。この「決算ロボット」の機能を簡単に言えば、会計ソフトやERP(基幹業務システム)ソフトをWEB-API(外部アプリと連携できる窓口)で自動連携してデータを取得し、そこから法人税申告に必要なデータへ加工するサービスで、これを使うことにより、法人税申告書作成業務の負荷を大幅に軽減することができるというメリットがある。もちろん、申告だけではなく決算にも使え、税金仕訳が自動的に会計システムに戻るという優れものだ。

このサービスを手がける豆蔵ホールディングスは総合ITサービス企業で2004年に東証マザーズに上場し、13年には東証1部に上場変更。20年6月にはMBOにより上場廃止し、長期的な視野でグループ戦略を構築する道を選んでいる。ちなみに社名は、プログラミングの塊であるBeans(豆)の蔵元になりたいという思いから名付けられている。現在は公認会計士・税理士でもある荻原紀男氏が代表を務め、傘下にグループ企業10社を擁する。グループ子会社のROBONは19年に専門性の高い業務を自動化するサービスを提供する企業として設立された。今回投入された新サービスの「決算ロボット」は同社の戦略商品に位置づけられており、その狙いについて荻原氏は次のように語る。

豆蔵ホールディングス

代表取締役会長 兼 社長

▼経理部門の負担を減らす「決算ロボット」について詳しく知る▼

▼「決算ロボット」導入は何がメリットか?▼

データ連携が、事業スピードを加速させるカギに

「今はデータの活用が事業の成否を決める時代です。これまでデータの扱いについては大半がオンプレ(オンプレミス=情報システムを自社内で管理・運用すること)でしたが、これからはクラウドで管理・運用することが主流となっていくでしょう。しかし、多くの企業ではクラウドにデータを上げただけの状態で止まってしまっている。それはWEB-APIが開放されていないからです。そのため肝心のデータ交換をすることができない。クラウド時代が到来する中では、本来データを交換できたほうが得ですし、WEB-APIを開放した企業こそ勝算が高まると私たちは考えます」

そう語る荻原氏は税理士法人も主宰しており、税務や中小企業の事情にも精通している。そのため、顧客のニーズを的確に吸い上げることも同社の大きな強みとなっているのだ。

「例えば、四半期決算ともなれば、仕訳して分析した決算数字を基に表計算ソフトを通じて税務用のデータに置き換えるという作業を、年に4回も行わなければなりません。しかも会計ソフトは持っていても税務申告ソフトを持っていない企業も少なくありません。コロナ禍でワークスタイルの変革を迫られる中においては、税務決算ならびに申告書の作成は非常に煩雑な業務で、変革を妨げうるものです。これをどうにかできないものか。クラウドの時代だからこそ、データをもっと効率的に活用できるサービスはないのか。そこからROBONが立ち上がり『決算ロボット』が生まれることになったのです」

この「決算ロボット」の大きな特徴は、WEB-APIが開放されていれば、どんな会計ソフトにでもつなげられることにある。

また「電子申告」にも対応しており、WEBブラウザーで申告まで一連の作業を完結することが可能だ。さらにアマゾンのクラウドサービスプラットフォームであるAWSで提供する完全クラウドサービスであるため、「時間」「場所」「クライアントライセンス数の制限」といった制約からも解放されるというメリットがある。

「私たちの発想は会計から法人税申告ではなく、法人税申告から会計につなげるという逆の戦略なのです。とくに税理士の先生方の立場で見ると、クライアントはそれぞれ異なった会計ソフトを使っている場合が多く、クライアントごとに別々にデータを入れ直さなければならない場合が多い。しかし、私たちの『決算ロボット』を窓口にすれば、どんな会計ソフトでもデータを連携させることができ、仕事のやり方を大きく変えることができるのです」

税理士や公認会計士については年々受験者人口が減少しており、企業側の申告案件が増える一方で、人手不足の状態にある。クライアントの決算期が集中する時期に過密化する業務量を減らすことができれば、人手不足を解消し、顧客満足度を高めることができる。業務の生産性を高めるためにも、ITサービスを利用することは欠かせなくなってきているのだ。荒木氏は、そうしたニーズに応えるためにもスピードが重要だと言う。

ROBON

代表取締役社長

「クラウド時代のサービス開発にはスピード感が欠かせません。認証などについてはクラウドベンダーのサービスに任せ、私たちのサービスはどんな会計ソフトのデータでも連携できて、法人税申告書向けに編集することに特化しました。開発に当たっては実際に税理士や会計士の方々の声を聞きつつ、効果的に開発要員を配置し、サービスの開発期間も短くすることに努めました。法人税申告書は約170種類あるのですが、主要なものはほとんどカバーしており、今後はより多くの種類に対応できるようにしたいと考えております」

「決算ロボット」サービスは進化し続ける

サービス展開については、その第1弾として、会計ソフト企業のピー・シー・エーが展開する「PCA会計DX クラウド版」とのWEB-API連携をスタートさせている。これを皮切りに中堅・中小企業や会計・税理士法人などに展開を強化していく。また連結納税制度がなくなり、新たに「グループ通算制度」が2022年4月から適用されるが、「決算ロボット」はそれにも「通算ロボット」で対応する。今後もクラウド時代のデータ活用を意識しつつ、新たなサービスを提案していく方針だと荻原氏は言う。

「『決算ロボット』を使えば、明らかに作業工数の削減につながっていきます。企業では経理業務が大幅に軽減され、税理士・会計士の方々も1日1社しか処理できなかったものが3~4社処理できるようになります。クライアントが増えても人員を増やす必要がなくなり、事務所の収益性を高めることができるのです。コロナ禍によってデジタルトランスフォーメーションが加速する中で、本当の働き方改革を実践するためにもぜひ当社のサービスをご利用いただければと考えております」

▼▼働き方改革にも有効な「決算ロボット」について、より詳しく知る▼▼