教室のエアコン「9割導入」でも課題続々のわけ オンオフの判断基準は「肌感覚」という現状

※1 国土交通省 気象庁 東京2020年8月(日ごとの値) ※2 2020年9月30日、文部科学省発表

学校でのエアコン使用には、明確な基準がない状態

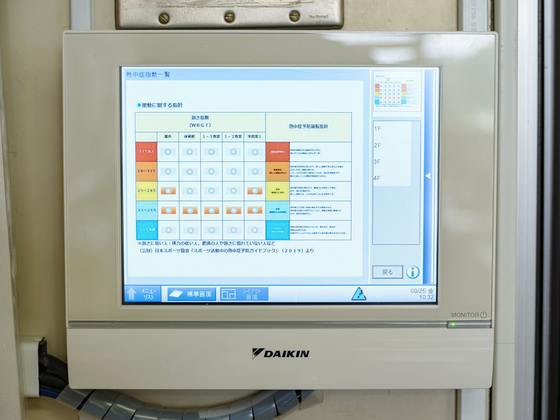

「上の数字が校庭の、下の数字は体育館の熱中症指数を表しています。どちらかが警戒レベルに達すると、ランプが光ってブザーが鳴ります」

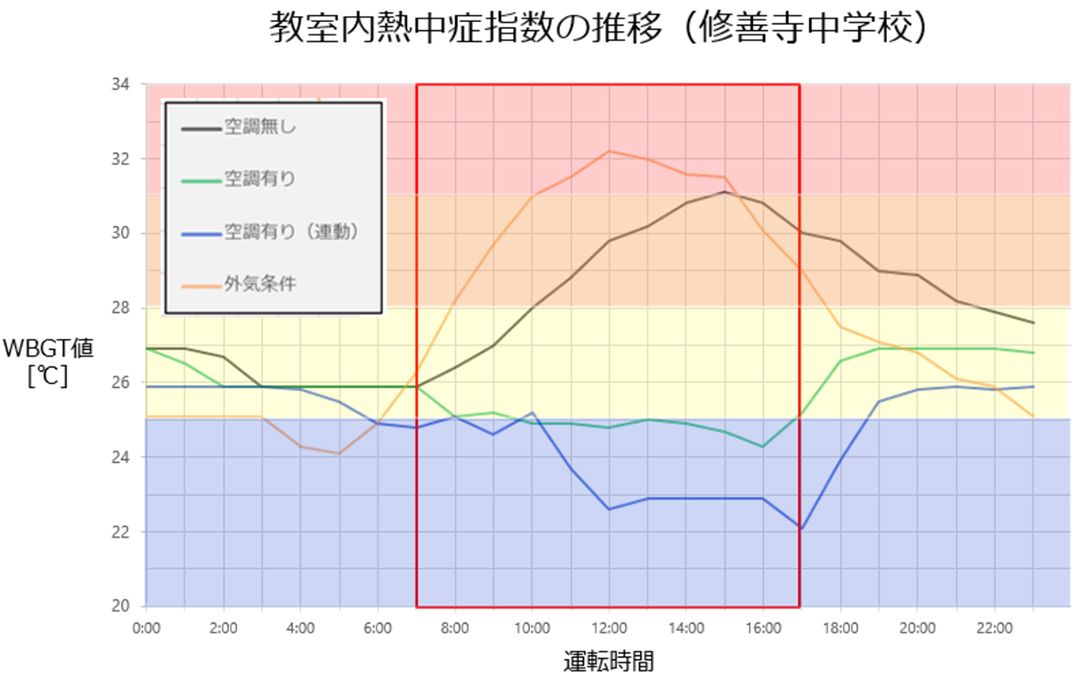

伊豆市立修善寺中学校の鈴木洋一校長は、職員室に設置されたモニターを指さしながらこう説明してくれた。同校が設置しているこの「熱中症対策システム」は、教室はもちろん、校庭、体育館など各所に設置されたセンサーが熱中症指数を算出し、さらにそれを基に空調機が自動運転するという仕組みである。

自治体レベルでは伊豆市が初めて導入したこのシステム。ダイキンの飯田政義氏は、開発の狙いについてこう語る。

空調営業本部

設備営業部 担当課長

飯田 政義氏

「学校空調は、すでに多くの自治体で設置されています。しかし現場の使用状況を聞くと、先生方が自分の肌感覚でエアコンを調整していることがわかりました。暑さ寒さの感覚は人それぞれですから、明確な基準がない。同じ学校の中でも、ある教室は22℃、隣の教室では28℃とバラバラになりがちです。熱中症対策の意味でも、空調運転の明確な基準が必要ではないかと考えました」

一般に基準とされるのは、環境省が熱中症予防情報サイト上で全国各地の実測値を公開している「暑さ指数(WBGT)」。この算出には、気温が1割、湿度が7割、そして輻射熱が2割影響しており、湿度が大きな意味を持つ。しかし学校では湿度まで把握していないケースも多く、現場は判断に迷うのが現状だ。

ダイキン肝煎り「空気の見える化」の効果

そこでダイキンが提唱するのが、「空気の見える化」だ。

「具体的には『暑さ指数』をセンサーで計測し、数値で空気を見える化しました。今後は『CO2濃度』の計測も考えています。空気の状態を具体的な数値で把握できれば、1つの基準をつくることができます。CO2濃度を勘案するのは、空気の汚れ具合を見るため。一般に、建物内のCO2濃度は1000ppm以下になるよう建築物衛生法で定められていますが、数十人が集まると往々にしてこの基準を超えてしまい、倦怠感や息苦しさ、集中力の低下などを招きかねません」(飯田氏)

真夏に一日中窓開け換気をしていては熱中症リスクが高まるうえ、空調のエネルギーロスも多くなってしまう。暑さ指数とCO2濃度を数値で表すことで換気の目安にしてもらい、このジレンマを解決しようというわけだ。

「同じ校内でも、場所によって体感温度は異なります。学校では階段を通じて熱い空気が上階へ伝わるうえ、最上階では屋上の輻射熱も加わるからです。そこで各階の教室に加え、体育館や校庭にもセンサーを設置するようにしました。そこで計測したデータを集めて、職員室のモニターに表示します」(飯田氏)

開発に当たって、ダイキンの強みはどう生かされているのか。「ユーザーの困りごとを直接、かつスピーディーに吸い上げられることが当社の強みです。それを基に技術者と議論を重ね、他企業とも協業し、社内外との協創を通じて導き出した答えが熱中症対策システムでした。空調機器は、買い替えサイクルが約13年と長い。空調専業の当社が、13年後にまたユーザーから選ばれるためには、現場のニーズを商品に反映し続けることが必要なんです」と飯田氏は語る。

では、このシステムによって、教育現場にどんな変化が起きたのか。上述の鈴木校長はこう説明する。

鈴木 洋一校長

「以前は、教職員が熱中症指数を手動で定期的に計測していました。しかし熱中症対策システムを導入してからは、わざわざ測定しなくてもリアルタイムで空気の状態が見えます。さらにその変化に応じて空調が自動運転するため、つねに過ごしやすい空気環境を保てるようになりました。多忙な教職員の負担軽減はもちろん、生徒を守れるという安心感がいちばんのメリットです」(鈴木校長)

同じく熱中症対策システムを導入している修善寺南小学校では、気温はそれほど高くないものの、湿度が高いために校庭の熱中症指数が上がったことがあった。その日はランプとブザーの情報を基に、急きょ、体育の授業を中止したという。体感に頼っていたら見逃していたかもしれない熱中症リスクを、熱中症システムによって回避することができたのだ。

教員の負担が減り、本来の仕事に注力できるように

梅原 賢治氏

市内の小中学校すべてにダイキンのエアコンを導入している伊豆市。その背景には、ダイキンが提唱する「空気の見える化」への共鳴があると、同市教育委員会教育長の梅原賢治氏は語る。

「明確な基準をつくることで、空調に対する意識を統一できる。この意味で、『空気の見える化』には大きな意義があります。実際に本市では、教職員がランプの点灯を見て、『今日はそれほど暑く感じないが、意外とリスクが高いのか』と隠れた危険性を認識するようになりました。熱中症は自覚症状がないうちに突然症状が現れることもあるので、日頃から教員も気を使っています。熱中症指数を基にエアコンが自動運転することで、教員の負担も減ったと実感しています」

省エネの意味でも、この熱中症対策システムは大きな成果を上げている。設定温度を一度に大きく下げるとエネルギー消費量が増加してしまうが、室内の温度が上がりすぎる前に自動運転すればエネルギーロスを減らせるからだ。

「何よりも、児童・生徒そして教職員の命を守ることが第一。緑に囲まれた当市ですが、それでも盛夏には厳しい暑さですから、長年現場が工夫して猛暑をしのいできました。予算が限られる中、各学校で誰もが安心して快適に過ごせる環境をつくるには、省エネ性も高い空調機器が必要だと感じています」(梅原氏)

もはや日本全国で必須となっている熱中症対策。新しい生活様式では、換気と空調をうまく両立することが必要だ。「空気の見える化」によって、児童・生徒が安心して過ごせる空気をどう拡充していくか。業界を牽引するダイキンの姿勢が問われている。