風邪薬の先駆者、「ルル」の知られざる開発秘話 通常の倍の時間をかけても効果を追求する気概

1951年に作った風邪薬の新スタンダード

「薬」と言われたとき、どのような形のものを想像するだろうか。錠剤、カプセル、粉、液体など、さまざまなものがあるが、多くの人は小さな錠剤を思い浮かべるかもしれない。なぜなら、日本でメジャーな形状だからだ。

実は、時代や地域によって、薬の形状のスタンダードは大きく異なっている。海外では、日本の錠剤と比較すると驚くほど大きい錠剤やカプセルが主流の地域もあるが、日本では小型化が進んでいるという。第一三共ヘルスケアの研究開発部の横溝敦志氏は次のように語る。

研究開発部 開発第一グループ

博士(農学)

横溝 敦志 氏

「日本では小型の錠剤が好まれる傾向が強いです。特にわれわれが手がける『家庭の常備薬』の場合は、お子様からご年配の方まで飲みやすい小型の錠剤であることが求められます」

そして、その日本のスタンダードを形成するのに、大きな役割を果たしてきたのが、「ルル」だ。

錠剤の「ルル」が誕生したのは、まだ戦争の傷痕が残る1951年。当時は、家庭薬といえば液体や粉末が主流で、薬の苦い味を我慢しながら飲むのが普通だった。「ルル」はこの常識を壊しにかかる。風邪薬を錠剤化して糖でコーティングし、子どもも飲みやすいものにしたのだ。「これは革新的だ」と受け入れられ、家庭の新たな常備薬として広まったという。

もう1つ「ルル」が革新的だったのは、複数の有効成分を1つの錠剤にまとめて配合している点だ。有効成分の相互作用などによる有効性や安全性への影響も検証しつつ、錠剤内で有効成分を安定化させる高い製剤技術が必要となるが、そこに挑戦したのだ。今に続くゲームチェンジャーの気概の表れとも取れる。

「誕生当時、複数の有効成分が配合された、飲みやすい錠剤の風邪薬は斬新で、今では一般的になった風邪薬の草分け的存在でもありました。当時の『ルル』は、現在ではファミリーユースタイプの『ルルA』シリーズへと衣替えをしていますが、つねにその時代の先端の処方を追求しています。今でも新しい有効成分や製剤技術を取り入れ、4年から10年くらいのスパンでリニューアルを重ねています」(横溝氏)

なぜ開発期間が通常の倍かかったのか

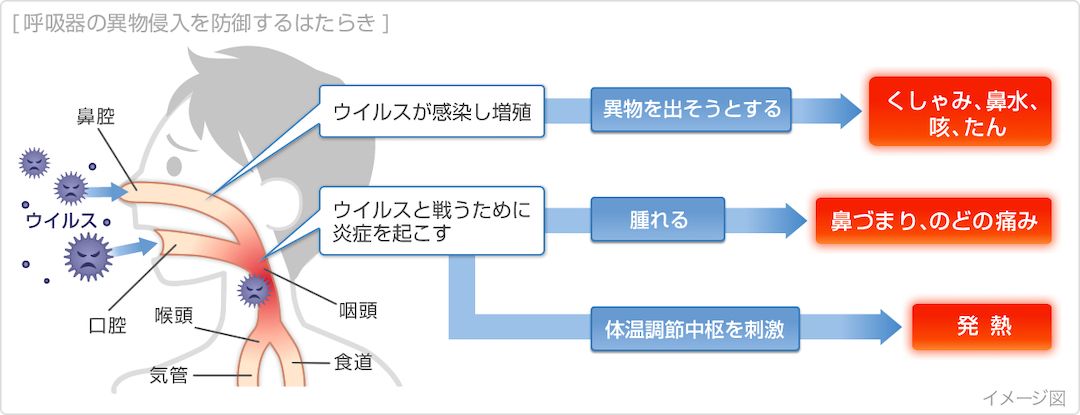

「ルル」は風邪薬だが、そもそも風邪とは何か、という話もしておきたい。風邪の医学上の正式名称は「風邪症候群」で、鼻腔から咽頭、喉頭までの気道である上気道に急性の「炎症」が起こる疾患を総称して呼ぶ。炎症が起こることで、くしゃみ、鼻水、のどの痛み、せき、発熱などの症状を引き起こしている。そうであれば、さまざまな症状の元となる炎症を鎮めるというのは当たり前の話だろう。

「ルル」はこの「炎症」に対し、日本で初めて“トラネキサム酸”と“イブプロフェン”の2つの抗炎症成分を同時配合した製品として、「ルルアタックEX」を2009年に発売した。

トラネキサム酸とは、第一三共が医療用医薬品として生み出したオリジナル成分。優れた抗炎症効果を持ち、現在も広く使用されている成分だ。

「2つの優れた抗炎症効果を持つ成分を配合するために、臨床試験による有効性と安全性の検証も行いました。トラネキサム酸に関しては数多くの知見を持ってはいましたが、2成分同時配合の課題を解決するには時間がかかりました」(横溝氏)

これには、理由があった。トラネキサム酸とイブプロフェンの同時配合には技術的な困難があったのだ。

「この2成分は実は非常に相性が悪く、接触すると反応して錠剤が徐々に膨張し、ひび割れを起こしたりするのです。両成分の接触を避けるよう添加物を増やせば反応は抑えられるのですが、錠剤が大きくなってしまうので服用しにくくなります。また、1錠中の成分量を少なくして1回に服用する錠剤の数を増やすことも可能ですが、多くの錠剤を服用することになりユーザーの手間が増えてしまいます」(横溝氏)

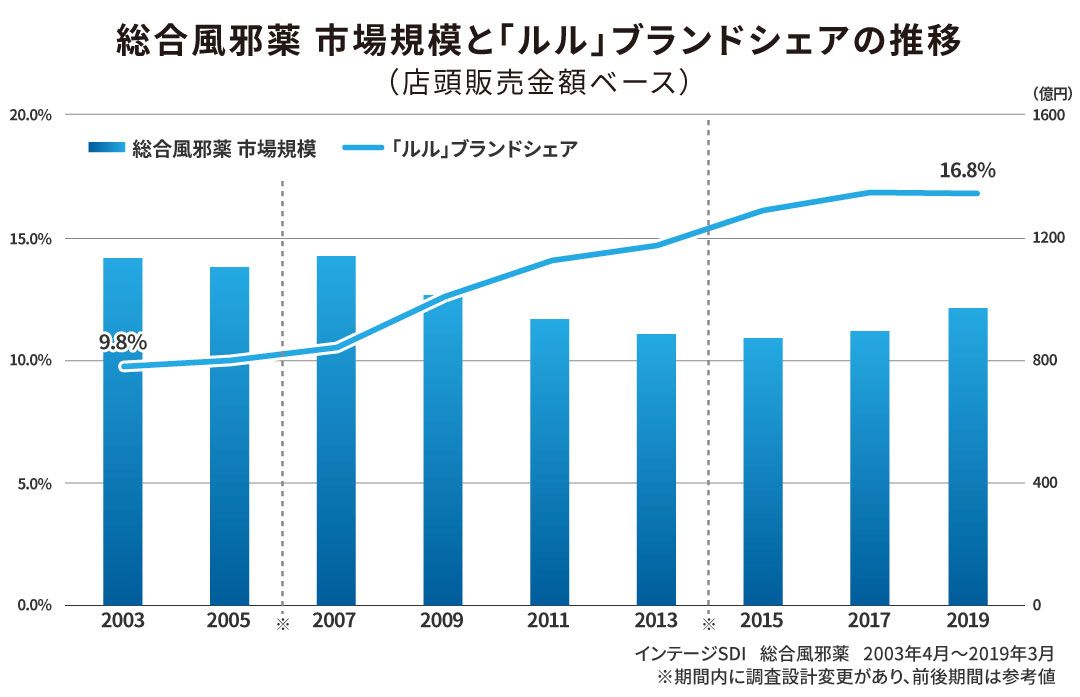

その結果、「ルルアタックEX」の開発期間は7年にも及び、通常の倍ほどの期間を要した。このように苦しみながらも世に出したものだったが、EXに代表される「ルルアタック」シリーズは、同社の根幹を支える重要な製品へと成長を遂げている。

時代が進むにつれて核家族化や単身化の波が訪れ、家族みんなで使う常備薬だけでなく、一人ひとりの症状に合わせた風邪薬を選びたいという意識が高まっていた。パーソナルユースの風邪薬という時代のニーズを的確に捉えたという形だ。

のどの痛みには「ルルアタックEX」、発熱には「ルルアタックFX」、鼻水・鼻づまりには「ルルアタックNX」の症状別ラインナップに加え、2018年には、1日2回の服用で風邪の11症状に効く「ルルアタック TR」を発売。個人の症状の違いだけでなく、忙しいライフスタイルにも対応している。

戦略をつくる開発部門と、具現化する研究部門

第一三共ヘルスケアは三共と第一製薬のコンシューマー事業が統合して2006年に発足し、その後、さらに山之内製薬と藤沢薬品工業のコンシューマー事業※を統合した会社だ。横溝氏が所属する研究開発部には研究スタッフと開発スタッフがいる。開発部門で、「どのような製品を作るのか」といった戦略を考え、研究部門でその戦略に基づいて研究を積み重ね製剤を具現化していく。

※山之内製薬と藤沢薬品工業のコンシューマー事業が2004年に統合して誕生したゼファーマを、07年に吸収合併した

「4つの製薬企業の出身者に加え、統合後のキャリア入社も多く、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっていて、風通しがとてもよいと感じています。私は開発グループに属しており、最新の行政動向や文献などをいち早く把握するとともに、どのような生活者のニーズがあるのか自分でも調査したり、ドラッグストアの売り場を観察したりして新製品のアイデアを考えます。また、マーケティング部などの他部署とも議論しながら、お客様視点でモノづくりに向き合います」(横溝氏)

先端の医療用医薬品を手がける第一三共とも連携しつつ難易度の高い製剤研究を進める研究部門と、マーケティング部などと連携しつつ製品を企画する開発部門がそれぞれの特性を生かし役割を果たすことで、薬効を高めながら市場ニーズにいち早く応える風邪薬の開発を実現しているのが第一三共ヘルスケアの強みだ。

風邪薬は今後どのような変化を遂げていくのだろうか。

「今後も生活者のセルフケアに対する意識の高まりや、核家族化の進展に伴って、より自分の症状に合った風邪薬を選ぼうとするニーズが増えるでしょう。それに伴ってパーソナルユースの風邪薬の割合が増えていくと思われます。また、最近は予防意識が非常に高まっていますので、より風邪の初期症状に対処する風邪薬の需要が大きくなるのでは、と予想しています」(横溝氏)

今後はニューノーマル時代を支える、新しい製品に期待したい。