サブスク「失敗する企業」がハマる落とし穴 今だから聞く…「サブスク化への第一歩」

コロナ禍で市場が一変 サブスク化の波が本格的に

サブスク化の波は確実に押し寄せている。東京センチュリー執行役員の小塚公雄氏は、企業が置かれている状況を次のように分析する。

情報機器営業部門長

小塚 公雄

「消費がモノからコトに移り、モノを所有することに価値を置いた従来のビジネスモデルは崩れつつあります。多くの企業が新たなビジネスモデルを模索するものの、これまでは様子を見ながら助走しているケースがほとんどでした。しかし、コロナ禍で市場環境が一変。今すぐ本番に挑戦しなければならない状況になった。ビジネスモデルの転換は待ったなしです」

ビジネスモデルを転換するにしても、なぜサブスクが選ばれるのか。従来の売り切り型モデルとの最大の違いは、顧客とのつながりだ。市場環境が目まぐるしく変わる現在は、顧客のニーズをつねに把握して、モノやサービスの品質にフィードバックし続けることが求められる。しかし売り切り型では、売った時点で顧客との関係性が切れてしまう。継続的につながりを持つには、サブスクモデルが有効なのだ。

事業開発特命

プロジェクトグループ

湧川 千尋

ただし、ビープラッツの湧川千尋氏は「サブスク化したからといって必ずしも儲かるわけではない」とクギを刺す。「顧客を離さないためには、長く付き合ってもらうための戦略や、商品のレベルアップが欠かせません。サブスク化で顧客のニーズをつかみやすくするのは、入り口の部分を整えたにすぎず、サブスク化したものの実を結ばなかったケースも多いので、注意が必要です」。

サブスク化でつまずきやすい「2つのポイント」

サブスク化した後のビジネスの中身が重要であることは確かだが、サブスク化そのものにもつまずきやすいポイントがいくつかある。

代表的なものが、販売代理店との関係だろう。サブスクでメーカーが顧客と直接つながろうとすると、アナログ的に顧客のニーズに応えていた代理店が仕事を奪われて、これまで築いてきた顧客との関係が白紙化されてしまうおそれもある。ダイナミックに関係を見直す機会でもあるが、「現実的には従来のビジネスを通じて顧客のことをもっとも理解している代理店を巻き込んで進めるほうが、サブスク化した後も、顧客とより良好な関係を築きやすい」と東京センチュリーの武藤崇之氏は語る。

武藤 崇之

会計上の問題も見逃せない。既存の売り切り型ビジネスをサブスク化すると、これまで売った時点ですべて回収できた売り上げが、長期に平準化されて、回収完了時期が先に延びてしまう。その間、キャッシュフローが厳しくなりがちだ。

「この問題を解決するのが、リース会社をアセットホルダーとして活用するスキームです。メーカーは商品を自社で所有するのではなく、リース会社に売却。リース会社が所有する商品をリースしてもらってユーザーに提供すれば、最初に一括で売り上げを立てることができ、キャッシュフロー上のリスクも軽減できます」(武藤氏)

ただ、このスキームにも弱点はある。売り切り型で商品を販売すれば、商品はバランスシート上から消える。しかし、リース会社に売却後に借り直すと、会計基準上、資産として残ってしまい、バランスシートが重くなる。この問題は、どうやって解決すればいいのか。

「リース会社と共にサービスを構築したり別会社を設立したりするなど、共同事業にすることでオフバランスできます。当然、そこまで踏み込めるリース会社は少ないですが、当社は単なるアセットホルダーではなく、メーカーとリスクをシェアするパートナーでありたいと考えています」(武藤氏)

サブスク化に向けてワンストップで支援

ただ、同社の果たす役割はアセットホルダーやリスクシェアにとどまらない。心強いのは、サブスクビジネスに必要な機能を持つ企業を集めてチームにする力だ。

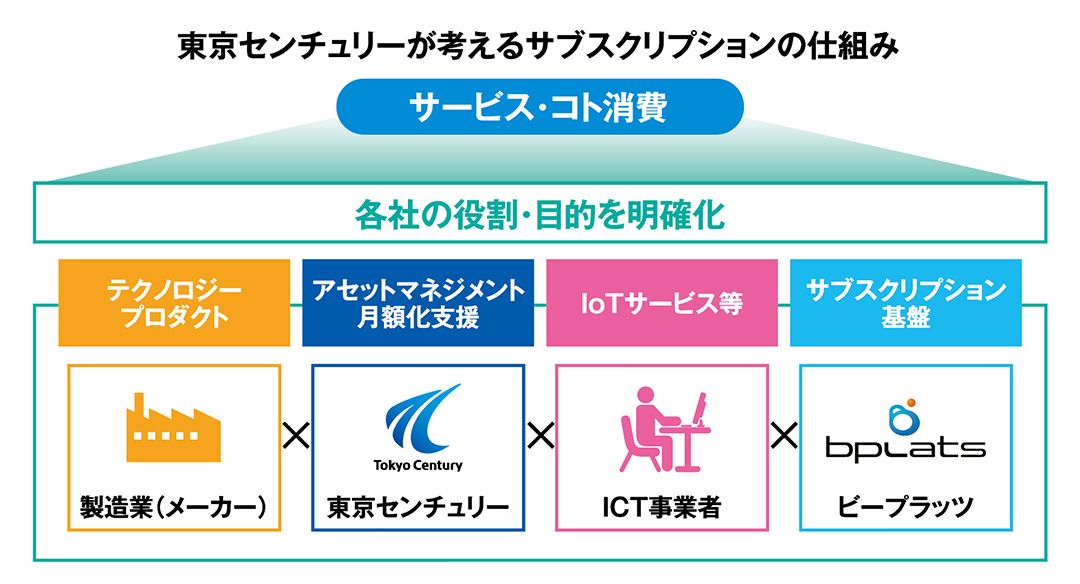

サブスクビジネスには、「商品を提供するメーカー」「アセットホルダーのリース会社」「顧客とのつながりを担うICTベンダー」「請求・課金のプラットフォーム」の4つのプレーヤーが必要になる。東京センチュリーは、これらのプレーヤーをつなぐハブとしての役割に強みがある。

「当社は2017年に、サブスクの請求・課金プラットフォームを持つビープラッツと提携しました。さらに、当社は約2万5000社の顧客基盤を持ち、パートナー企業やICTベンダーと国内外を問わず一緒に仕事をしてきた実績があります。状況に合わせてベストなチームを組むことで、サブスク化を検討しているメーカーに対してさまざまな提案が可能となります」と小塚氏は胸を張る。

協業するビープラッツにはコンサルティング部門があり、サブスクの業務プロセスの構築やプライシングまで、ワンストップで面倒を見てもらうことも可能だ。どこから手をつけていいのかわからないメーカーも、安心して相談できるだろう。

東京センチュリーは、サブスク支援のビジネスを今後さらに強化していく考えだ。

「従来型のリースにとどまらず、当社自体も金融の枠を超えた新しい事業領域に挑戦していく必要があります。当社の経営理念は『循環型経済社会の実現への貢献』です。モノを使い捨てにしないサブスクは理念に合致するビジネスです。経済がモノからコトに移っても、誰かがモノを所有して管理する役割を担わないといけません。当社がその役割を担い、サブスクビジネスを通じて、お客さまにとって最適なモノを最適なタイミングでコトに変換して提供し、サービスとして循環させていきたいと考えています」(武藤氏)

「当社は、サブスク化に関する悩み事に最初から最後までお手伝いできる希有なリース会社。課題解決のパートナーとして、ぜひ一緒に新しいビジネスを創出していきたいですね」(小塚氏)

自社だけで推進するのは難しいサブスク化。そのメリットを正確に見極めて、力強いパートナーと共に第一歩を踏み出したい。