オンライン「非言語」コミュニケーションを分析 無意識を可視化してチームマネジメントに活用

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や従業員の健康と安全を守るために、企業にとってオンラインでのコミュニケーションは避けては通れなくなっている。一方で、リアルでのコミュニケーションとの違いに戸惑う組織も多く、生産性の維持および向上に関しては明暗が分かれているのも現実だ。その要因はどこにあるのか。早くからバーチャルコミュニケーションの可視化を研究している一橋大学大学院経営管理研究科の藤川佳則准教授に取り組み内容や生産性向上のために必要なポイントなどを聞いた。

国をまたぐ学生が一度も対面せずにプロジェクトを推進

藤川 佳則 氏

一橋大学経済学部卒業後、同大学大学院商学研究科修士課程修了。ハーバード・ビジネススクールでMBAを取得後、ペンシルバニア州立大学Ph.D.。ハーバード・ビジネススクール研究助手、ペンシルバニア州立大学講師、コンサルティング会社のオルソン・ザルトマン・アソシエイツなどを経て、2003年より一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師。現在、一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 准教授・MBAプログラムディレクター。トルコ・コチ大学、米国・イエール大学、スイス・EHL、韓国・ソウル大学の客員教員を歴任。専門はサービスマネジメント、マーケティング、消費者行動論。主な著作に『マーケティング革新の時代』(共著、有斐閣)のほか、『マーケティング・ジャーナル』やHarvard Business Reviewなどにも執筆。

「今回のコロナ禍においては、図らずも、私たちがこれまで数年間にわたり取り組んで来た研究の成果が発揮されることになりました」と語るのは、一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 准教授の藤川佳則氏だ。

藤川氏は2000年に誕生した一橋大学のビジネススクールである「一橋ICS」のMBAプログラムディレクターとして、学びの場、教える場のDX(デジタルトランスフォーメーション)にも取り組んできた。

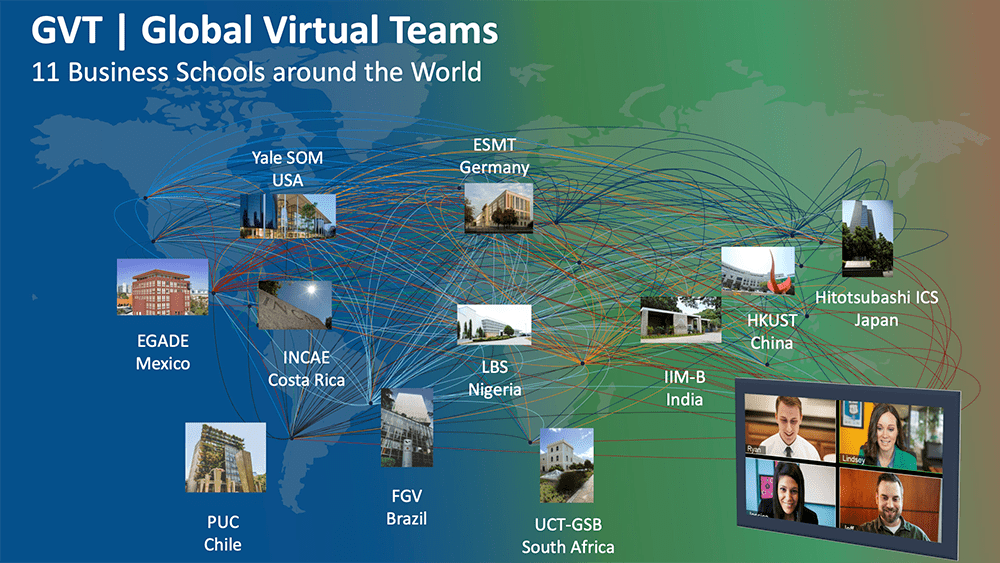

「一橋ICSの授業はすべて英語で行われ、学生の8割以上が外国人です。海外のトップビジネススクールとの連携も積極的に行っており、提携校は50校以上に広がっています。その一環として行っているのが、『GVT(Global Virtual Teams)』というプログラムです」

「GVT」は、一橋ICSを含む海外提携校11校の学生によって編成される複数のチームがその名のとおり世界各地から参加し、バーチャルにコミュニケーションを図りながら、プロジェクトを推進することによって学習体験を得られるという、まさに教育のDXとも呼ぶべき先進的なプログラムだ。

「大きな特長は、オフラインでは一度も会ったことのない学生たちがグローバルなチームを組み、バーチャルにコミュニケーションを図りながらプロジェクトを進めること。さらにその過程で生成する言語・非言語データを捉え、分析を行うことです」と藤川氏は話す。

ビジネスの世界では、グローバルかつバーチャルでチームのマネジメントを行うことが必須になっている。その一方で、依然としてグローバル・バーチャルチームに関する知見は属人的で、見よう見まねでやっている人たちがほとんどだ。

「私たちの研究テーマもそこにあります。グローバル・バーチャルチームのマネジメントの手法について体系的な知見を学んでからその任に当たっているという人たちは全体の一握りで1〜2割くらいだという調査もあります。その現実を可視化し、知見を体系化するためには、その現場で起きるコミュニケーションの一部始終をデータとして捉え、網羅的な分析をすることが必要です。私たちはそのために、ビデオ会議における身ぶりや話し方、メールやチャットでの言葉の選び方が相手に与える影響に関する分析も行っています。とくに、オンラインコミュニケーションにおいては、Swift Trust(短時間に素早く形成する信頼関係)の構築や、Emergent Leadership(役職等にとらわれない自然発生的なリーダーシップ)の発揮がチームのパフォーマンスに影響を与えることなどがわかっています」

藤川氏によれば、人と人とのコミュニケーションにおいては、目線や動作、声の抑揚などによって、相手に与える印象が大きく変化するという。例えば、目線を落として話す人は不安そうな印象を与えるし、上から見下ろすように話すと高圧的な印象になる。とくに、オンラインコミュニケーションでは、カメラの設定方法や参加者の姿勢によって、自らが気づかないうちにそうした印象を与えてしまうことも多い。

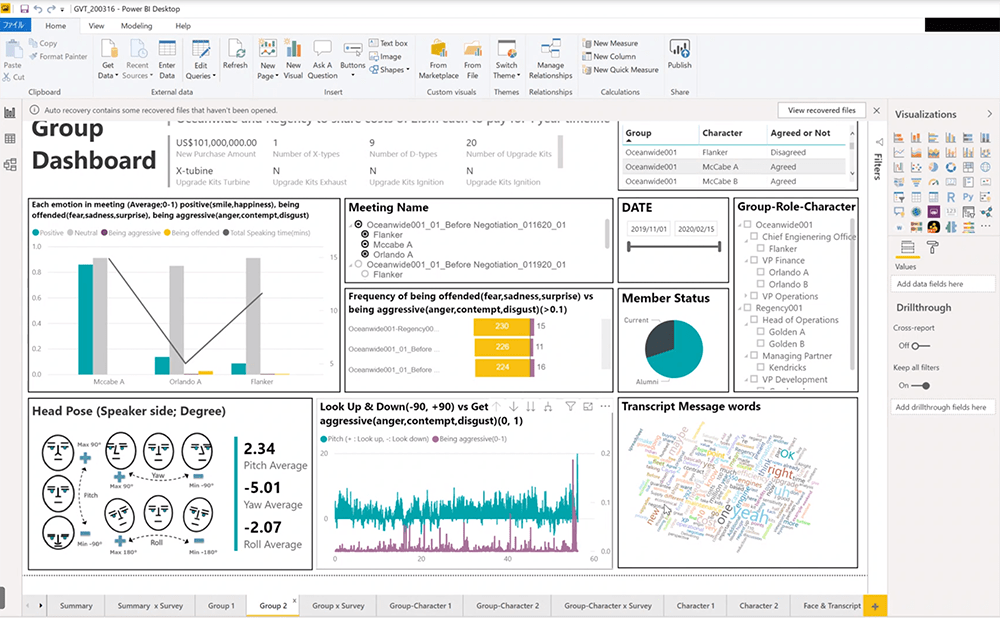

「『GVT』ではAI(人工知能)を使って画像や音声を分析しています。自分でも気づいていないようなしぐさなどの特徴を明らかにするとともに、これをスコア化することで、成果が高い個人やチームに共通する特徴を可視化することも可能です」

企業としてこれらのスキルを共有することができれば、社員のバーチャルコミュニケーションのスキルアップを図ったり、社員研修に取り入れたりと、人材育成につながることは言うまでもない。

プラットフォームとして「Microsoft Teams」を活用

「GVT」では、バーチャルコミュニケーションのためのプラットフォームとしてマイクロソフトが提供しているクラウド型コミュニケーションツールであるMicrosoft Teams(以下Teams)とダッシュボード型データビジュアライゼーションツールであるPower BIを活用している。

「『GVT』がスタートした2015年ごろには、メールやSNS、ビジネスチャットツールなどはそれぞれバラバラなツールを用いていましたが、現在はチャットやビデオ通話などのコミュニケーションはもちろん、資料や画像などプロジェクトに必要なコンテンツなどをすべてTeamsに集約しています。データへのアクセスの利便性を高めるとともに、マイクロソフトのAI開発者向けAPIとの親和性も高いからです」

藤川氏が説明するように、プレゼンテーションの際の顔の表情や音声をAIで分析するといったことを実現するためには、単にテレビ会議システムで動画を録画するだけでは不可能だ。発言者の表情や感情を数値化したり、発言内容をテキスト化して文字情報を分析したりするなど、さまざまな情報をさまざまなテクノロジーで複合的に解析して総合的に判断することで、初めて可視化する意義が見えてくる。

そのためには、必要な情報を1カ所に集約してアクセスしやすくして、その情報をデータとして分析するためのシステムやテクノロジーが必要になる。データを収集し、分析して、わかりやすく開示する仕組みが必要だ。そこで藤川氏が選んだのが「Teams」と「Power BI」だった。

「実際のビジネスの現場では、数字のデータだけでなく、動画、静止画、音声などのデータが走っています。これらのデータを把握し、可視化できなければ、バーチャルコミュニケーションのノウハウを習得することも、その成果を発揮させることもできません」と藤川氏は指摘する。

ただ、藤川氏がDXのリーダーシップをとる一橋ICSならば、このような先進的なコミュニケーションのシステムを構築できるかもしれないが、一般的な企業にとってはハードルが高いようにも思える。

それに対して、「GVT」のシステム構築を支援した日本ビジネスシステムズ 事業企画本部 ビジネスインキュベーション部 上田英治氏は「もちろん、裏では必要なデータを収集、分析する複雑なプログラムを使って蓄積したデータを可視化していますが、実際に企業の経営者や事業部門の皆さんに利用していただく際には、裏の部分を意識していただく必要はありません。蓄積されたデータはPower BIのダッシュボードを通して簡単に閲覧することが可能です」と話す。

その理由としてはやはり、Teamsがさまざまなコミュニケーションを1つのプラットフォームに統合できることや、ほかのマイクロソフトのテクノロジーとシームレスに連携できる点がある。例えば、Teams上で行われたチャットやアクティビティはログとして保存されており、Microsoft Graph APIを使ってそのログを分析することで、ユーザー同士のコミュニケーション頻度やつながりの強弱を可視化し、Power BI上にわかりやすいグラフとして表示することができる。

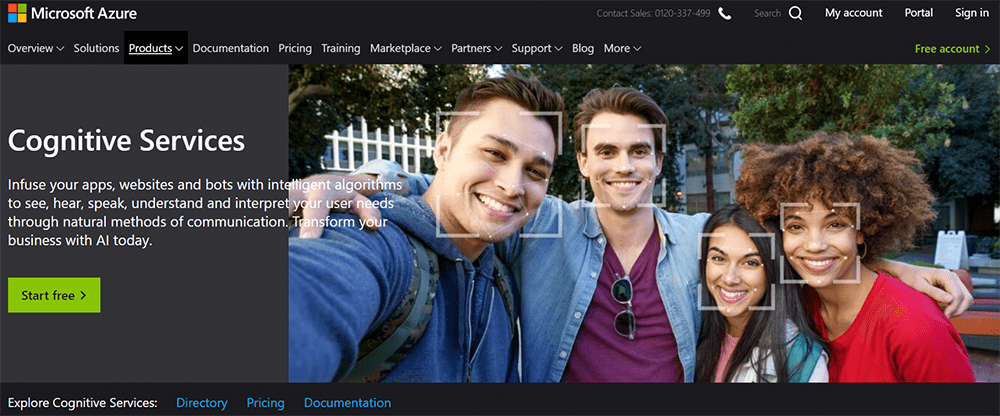

Teamsのビデオ会議で行われたディスカッションやグループワークはすべて録画し、Microsoft AzureのCognitive Servicesで画像内の顔を分析するAIサービス、Face APIを使って人物を検出して、各ユーザーにひも付けることで、それぞれのユーザーの感情の起伏や表情の変化を可視化することができる。また、録画に含まれている会議の音声はMicrosoft Video Indexerを使ってテキスト化することで、会話の内容や感情を分析することが可能だ。そして、これらのデータをひも付けて、Power BIを使って1つのダッシュボードとしてわかりやすくビジュアル化することで、各ユーザー、そして各グループのバーチャルコミュニケーション時のパフォーマンスを総合的に可視化することができるのだ。

日本ビジネスシステムズ 事業企画本部 ビジネスインキュベーション部 部長の佐久間啓史氏は、「もちろん、Microsoft 365 Apps (旧・Office 365 ProPlus)との親和性も高く、ほかのアプリケーションとスムーズに連携できます。OneDriveに作成したさまざまなデータを置き、ドキュメントを共有して一緒に作成したり、同時に閲覧したりしながらプロジェクトを進めるといったこともできます。また、Microsoft Outlookで設定したTeams会議にも、PCやスマートフォン等のデバイスにとらわれずTeamsの予定表から参加できるので非常に利便性が高いです。当社もこれらの仕組みを利用して、リモートワークを行っています」と語る。

上田氏はさらにその技術的な特長を次のように語る。「先ほどバックグラウンドで動いているテクノロジーを意識しなくても簡単に使えるとお話ししました。Microsoft Graph APIを使えば、セキュアな環境で安全にデータを取得できます。一口に言って、マイクロソフトには可視化のためのテクノロジーがすでにそろっています。このため、TeamsをはじめとしたOffice365のプラットフォームを利用して、さまざまなコミュニケーションを統合させることで、総合的なコミュニケーションの可視化が実現できるのです。『GVT』においても、『何を、どう可視化するか』といったことを、藤川先生と相談しながら、柔軟に仕上げていくことができました」と振り返る。

デジタルネイティブ世代が自社の競合になる時代が来る

佐久間氏は、「当社は『マイクロソフトジャパン パートナー オブ ザ イヤー』を7年連続で受賞しており、マイクロソフトのテクノロジーにも精通しています。多くのお客様の業務の効率化や生産性向上のお手伝いをしてきていますが、実は当社自身もTeamsを利用したバーチャルコミュニケーションに積極的に取り組んでいます」と語る。

佐久間氏が注目するのが、その過程における「自社にとって優れた人材」の可視化だ。「ミーティングの場では声の大きい人が目立ちがちですが、チームの中には、ファシリテーションの上手な人や、裏でチャットを使って今後の段取りを指示している人など、さまざまな人がいます。これらをスコア化することができれば、さらにチーム全体のスキルを高めることも可能になります」(佐久間氏)。

企業においてオンラインの働き方が当たり前になる時代には、このようなオンラインでの人事評価のあり方も重要になってくるだろう。そこに早くから取り組む企業が今後強みを発揮することになりそうだ。

藤川氏はさらに、未来の教育や就職のあり方なども視野に入れながら次のように語る。

「これまではオフラインがデフォルトで、オンラインがイレギュラーなものでした。しかし、それが逆転するアフターデジタルへの移行はしばらく前からすでに始まっていて、新型コロナウイルス環境下でさらに加速化しました。そこでのキーワードはやはりデータの蓄積です。前述したようにオンライン会議やプレゼンテーション、交渉プロセスのスキルがスコア化できれば、あらかじめそのようなスキルを事前に習得したうえで、ビジネススクールや企業研修でさらにブラッシュアップするといったことも可能になります。転職する際にもこのスコアを使うことができれば、企業も人物を選考しやすくなるでしょう」

ブロックチェーンのテクノロジーが普及することで、これらは決して夢物語ではなくなるだろう。だが、そこで懸念されるのは、世界では国境をまたぐほどのバーチャルコミュニケーションが進む一方で、国内では自社やパートナーとの間ですら、依然として「リアル」コミュニケーション偏重の傾向があるという声も少なくない。

藤川氏は「アフターデジタルへの移行は、ビフォーコロナからの流れですでにあったもの。今までは、デジタルネイティブ世代が、顧客層や組織内でもマイノリティーだったかもしれません。しかし、これからは生まれた時からスマホが身の回りにあったような、デジタルネイティブ世代がどんどんビジネスの中心を担うようになります。お客様も、同僚も、競争相手もデジタルネイティブという時代はすでに起きている未来です」と語る。

自社だけがデジタル移民で競合他社はデジタルネイティブというのでは勝ち目はない。そこで勝ち残るためにも、経営者自身が率先して意識を改革していく必要があるだろう。