病原微生物を抑制する「帯電微粒子水」とは? 「空気をキレイに」パナソニックの20年の研究

「帯電微粒子水」とは何か?

「この20年で、今ほど空気の質に対する関心が高まっている時期はないのではないでしょうか。われわれとしては、空気浄化技術の1つである『帯電微粒子水』を用いることで世界中の空気をキレイにし、社会に貢献したいと考えています」

技術本部 ホームアプライアンス開発センター

部長

中山敏

そう語るのは、パナソニック株式会社アプライアンス社技術本部部長の中山敏氏。帯電微粒子水とは耳慣れない言葉だが、一体どのようなものなのか。

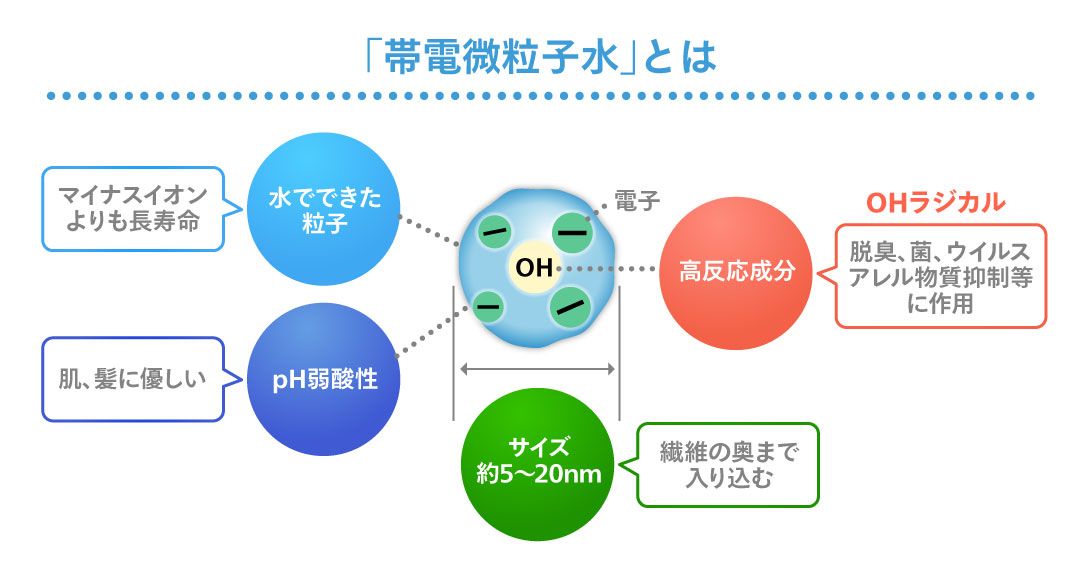

空気を浄化する方法は、換気、フィルター、集塵などのように物質を空間から除去する「物理的浄化」と、アルコール、ラジカル(高反応成分)、次亜塩素酸、オゾンなどで物質を除去する「化学的浄化」の2つに大きく分けられる。この化学的浄化の中でも「反応性が最も高い、OHラジカルの技術を用いたものが帯電微粒子水」(中山氏)なのだという。

研究の原点は1997年にまでさかのぼる。「水には臭気成分を溶かす性質がある」ということに着目し、これを空気浄化に応用することを検討。2001年には帯電微粒子水発生技術の開発がスタートした。

帯電微粒子「水」といっても、実際には空気中の水に高電圧を加えることで生成されるナノサイズ(約5~20ナノメートル)の微粒子イオンだ。OHラジカルと呼ばれる高反応成分がこのナノサイズの微粒子水に含まれており、微細なために繊維の中にまで入り込むことが可能だという。脱臭や除菌効果が高いだけでなく、水分が豊富で弱酸性なため、人の肌や髪に優しいという性質も持つ。

同社ではすでに帯電微粒子水のさまざまな効果の検証を進めている。例えば、2012年にはドイツの優良試験所基準をクリアしたCharles River Biopharmaceutical Services GmbHと共同で、ウイルスを4つに分類しクリアランス試験を実施した。その結果、生物学的特性に基づく4つのすべての分類のウイルスに対して帯電微粒子水がいずれも抑制効果があることが確認されたという※1。

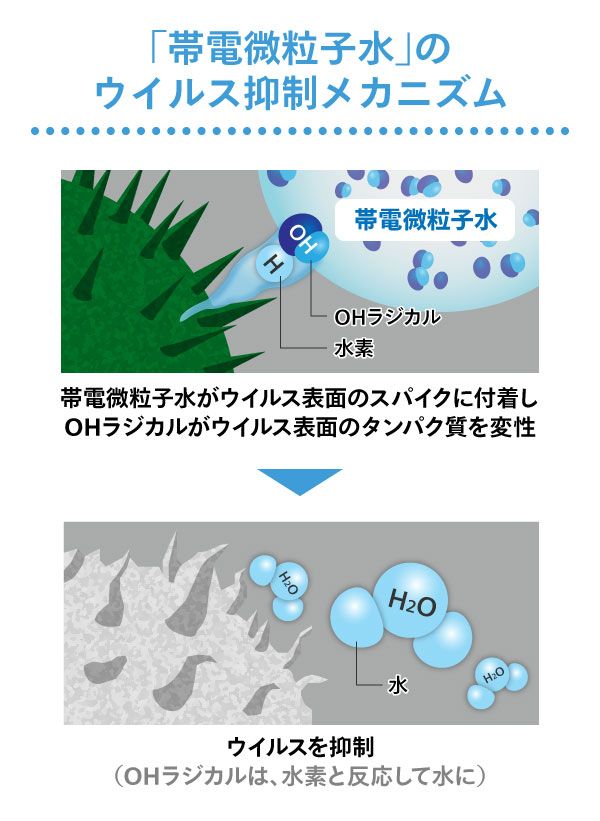

メカニズムを簡単に説明するとこうだ。帯電微粒子水がウイルスに届くと、OHラジカルがウイルスのタンパク質と結合し、タンパク質から水素(H)を抜き取る。つまり、酸化反応を起こすことでウイルスのタンパク質を変性させるのだ。さらに、水素と結合したOHラジカルは水になって空気中に戻る。

未検証のウイルスに関しても、試験で使用したモデルウイルスと同じ分類であれば生物学的特性も同じため「同様の生物学的作用が期待できます」と中山氏は語る。

細菌と真菌を99.9%抑制

今回、新たにパナソニックが発表したのは「菌」に対する検証結果だ。これは、細菌・真菌に対する抑制効果を検証するもので、大阪府立大学大学院教授の向本雅郁氏と共同で行っている。向本氏は、国や地方自治体の外部委員なども数多く務める、病原微生物の感染および増殖制御に関する研究の第一人者だ。

大学院生命環境科学研究科 獣医学専攻

教授

向本雅郁

今回の検証で対象にした細菌は、院内感染の原因となるMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などで、一方の真菌は、食中毒の原因となるアカカビなどのカビ、病原性酵母、病原性キノコなどだ。

細菌と真菌は、それぞれ大きさ、構造、増殖などが異なっている。そこで、向本教授は、細菌では「細胞壁の構造」と「形状(球菌・桿菌・らせん菌など)」の分類で、真菌では「分子系統」と「形状(細胞膜などの外殻や酵母様・糸状菌・二形性など)」の分類でマトリクス化し、それぞれ帯電微粒子水を曝露して検証した。その結果、すべての分類で、必要な時間は異なるものの、99.9%以上※2の抑制効果があることが確認できたという。

「細菌でも真菌でも『帯電微粒子水』の曝露により細胞壁が破壊され不活化が起こることが観察できました」と向本教授は話す。

これらの研究結果は難解な側面もあるが、一言でいえば、帯電微粒子水は空気をキレイにする技術ということ。パナソニックは空気をキレイにするために、長年研究を続けている。

「どんなに清潔にしても微生物はいる」

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現在、病原微生物の危険性に関心が集まっているが、「私たちはどんなに清潔にしていても微生物と一緒に生活している」(向本氏)というのが現実だ。それだけでなく、肌荒れを防ぐブドウ球菌、消化を助ける腸内細菌など、人間に必要不可欠な微生物も多く存在する。

「感染」に関しても、向本氏は「感染が成立するにはある程度の微生物の数が必要ですし、体内に取り込んだとしても微生物に対して人間の抵抗力(免疫など)が強ければ感染は成立しない」と話す。逆に言えば、高齢者や慢性疾患を持つ患者が感染症を起こしやすいのは、この抵抗力が弱いためだ。

帯電微粒子水に期待されるのは、生活環境に存在する細菌・真菌・ウイルスとのバランスを取ること。ゼロにすることは不可能であるうえに、それでは人間にとっても不都合なことが起こってしまう。そうであれば、感染が成立しないよう少しでも病原微生物を少なくすることが大事になってくるのだ。

同社の技術に対するニーズは世界に広がる。

「未知の細菌・真菌、新型コロナウイルスについての検証も進めています。世界中の人々が健やかに過ごせる環境づくりを目指します」(中山氏)

向本氏によれば、「アカデミアでも民間企業でも、空気浄化技術の研究が進んでいますが、OHラジカルを用いた『帯電微粒子水』の技術は日本がリードしている」という。そして、今回の検証により、さらに歩みを進めたといっていいだろう。日本発の空気浄化技術が世界に貢献できる可能性がまた広がった。

新型コロナウイルスに対する抑制効果を確認

7月31日、パナソニックが、帯電微粒子水の新型コロナウイルスに対する抑制効果を確認したと発表した。ウイルスの性質から、新型コロナウイルスへの効果は期待されていたものの、これまでは未確認だった。大阪府立大学大学院生命環境科学研究科獣医学専攻 安木真世准教授と共同で実験を行ったもの。

■方法

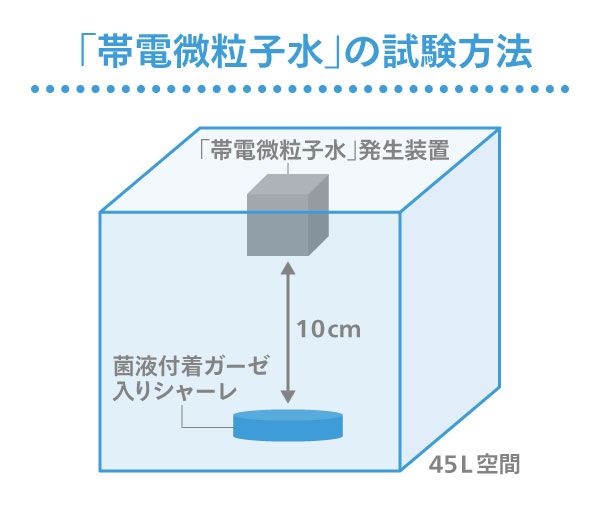

45Lの試験空間において、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を対象に、帯電微粒子水の曝露有無による比較実験を実施

■結果

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対し、3時間で99%以上の抑制を確認 ※今回の確認は、帯電微粒子水での基礎的な研究データであり、生活空間での使用条件と異なる。製品の性能を評価したものではない。

■データ

・実施機関:大阪府立大学

・実施時期:2020年7月

・対象:新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)

・装置:帯電微粒子水発生装置

※1 医薬品向けウイルスクリアランス試験(ガイドラインICHQ5A、CPMP/BMP/269/95、医薬審第329号)に基づいて選んだ4種のウイルス(マウス白血病ウイルス、脳心筋炎ウイルス、仮性狂犬病ウイルス、ブタパルボウイルス)に対し、帯電微粒子水を曝露した場合と曝露しない場合とでGLP準拠にて比較試験を行った

※2 45L空間にて、床面から10cmの位置に「帯電微粒子水」発生装置を設置し、菌液を滴下したガーゼをシャーレに配置。所定時間「帯電微粒子水」を曝露し、菌数をカウントし抑制率を算出した。試験対象は、細菌が、黄色ブドウ球菌(MRSA)、リステリア菌、枯草菌、スメグマチス菌、ノカルディア菌、淋菌、サルモネラ菌、インフルエンザ菌、カンピロバクターの9種。真菌が、マラセチア菌、白癬菌、スポロトリックス、エクソフィアラ、ユミケカビ、赤色酵母(ロドトルラ)、クロカビ(クラドスポリウム)、アカパンカビ、スエヒロダケの9種