DXとは何か、その本質について整理しよう 2025年の崖まで残り5年、歩むべき道は

あと5年に迫った「2025年の崖」が示す企業の課題とは

今や、国を挙げて推進しているDX。そもそも、DXとは何か。経済産業省が2018年12月に策定した「DX推進ガイドライン」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されている。

つまりDXとは、単なる業務のデジタル化やRPAなどでなく、組織の壁を超えて新しいビジネスモデルを推進することだ。とはいえ、こうした根本的な変革は容易ではない。18年9月の「DXレポート」で同省が「2025年の崖」と表現した問題点を振り返ろう。

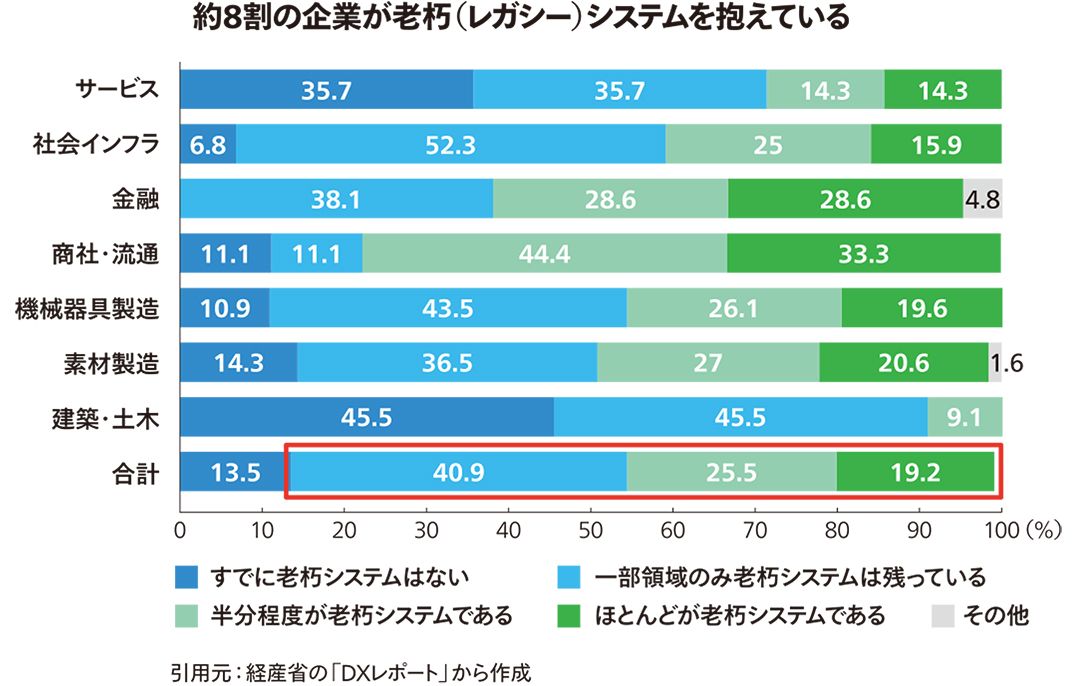

まず深刻なのはシステム面だ。老朽化したレガシーな基幹システムを抱える企業は約8割。事業部門ごとに構築されていたり、過剰なカスタマイズがされていたりするために複雑化・ブラックボックス化している。

またレガシーシステムの運用・保守に必要な開発言語を知るIT人材は退職などで急速に減少しており、そもそも運用が困難になる可能性が高い。運用・保守の担い手不足によるセキュリティーやシステムトラブルなどのリスクも高まる。同省が、DXが実現できないだけでなく「年間最大12兆円の経済損失」が生じうると警告しているのは決して大げさではないのだ。

なぜデジタル技術の活用が必須となるのか

そんな危機的状況でも、「システムの刷新には費用も年月もかかるし、売り上げも堅調だから、無理にデジタル技術を活用する必要はない」と考える経営者がいるかもしれない。しかし企業を取り巻く環境は、そうした経営姿勢が通用しないレベルへ到達しつつある。

5G商用化やAI、IoTなどの進展により、今やすべての人とモノがデジタルでつながり始めている。すでに金融や流通、小売りといった分野では大きな変化が起きており、今後は全産業がデジタル産業となる。データをすぐ取り出して活用し、サービスを提供することが求められるようになるのだ。

したがって、DXはIT部門だけに限った話ではなく、営業やマーケティング、財務、人事といった社内のあらゆる部署と関係する。とある大手製造業では、人事や法務も含めた部長級社員を全員シリコンバレーに派遣、研修を実施しているという。DXの本質は、ITシステムやデジタルツールではなく、コーポレートガバナンスにあるのだ。

投資家との「対話」を促す3段階の仕掛け

経済産業省のDX施策は、このコーポレートガバナンスの重要性を一貫して打ち出してきた。19年7月に公表した「DX推進指標」では「経営戦略・ビジョンの提示」「経営トップのコミットメント」をはじめとした経営のあり方や、基盤となるITシステムの構築など、DXの実現に欠かせない項目を選定。企業は簡単にDX推進状況を自己診断できるため、DX担当者・部門のみならず経営層や事業部門など社内全体で現状把握や課題の共有ができる。

さらに、診断結果をIPA(情報処理推進機構)に提出すると、IPAが収集した各社のデータとの比較が可能なベンチマークが作成される。自社の現在地が把握でき、次に取るべきアクションについての理解も深められるのだ。

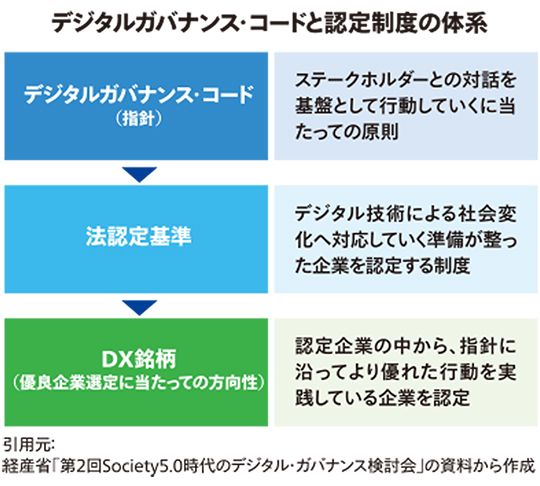

そして、今年5月ごろにはさらにフェーズを上げ、投資家との「対話」を促す3段階の仕掛けが用意される。軸となるのが「デジタルガバナンス・コード(指針)」だ。これは「ステークホルダーとの対話を基盤として行動していくに当たっての原則」をまとめたもの。デジタル化に伴う競争環境や社会構造の変化によるリスク・機会をどのように捉え、どのようなビジョン・戦略を提示するか、またどのように組織・人事を変革し、経営者としてのリーダーシップを取るかといった、DXへの取り組みをフレームワーク化したものといえる。

第2段階は法認定制度だ。経営者がデジタルガバナンス・コードに従って業務運営を行うことを認識し、ステークホルダーと議論する用意があることが認定基準となる。DXに積極的な企業を「見える化」し、本気でDXに取り組む企業に、資金・人材を集めやすくすることが狙いだ。

デジタル時代のイノベーション・エコシステム確立へ

3段階目の仕掛けは、優良企業を選定する「DX銘柄(優良企業選定に当たっての方向性)」だ。19年まで実施してきた「攻めのIT経営銘柄」をリニューアルし、「デジタルガバナンス・コード」に沿ってより優れた行動を実践している企業を顕在化させる。DXへの取り組みというと、まずはレガシーシステムの刷新やPoC(概念実証)の実施を考える向きも多いだろうが、それ止まりでは評価の対象にならない。逆にいえば、「DX銘柄」に選出されるということは、DX推進のベストプラクティスとの“お墨付き”が与えられるということだ。前身の「攻めのIT経営銘柄」に選定された企業の多くが株価を上昇させていることを踏まえれば、投資の活性化、イノベーションの循環が期待できるといえよう。

この3段階の新たな仕掛けは、経営層、社員、投資家とあらゆるステークホルダーを有機的に巻き込み、時代や社会のニーズに合わせたビジネス創出のサイクルを生み出すことに真価がある。まさにデジタル時代のイノベーション・エコシステムであり、世界での競争優位性を高めるうえでも欠かせない武器となるだろう。「デジタルガバナンス・コード」および認定制度は、その武器を手にするか否かの問いを突きつけているのではないだろうか。