デジタル社会に"効く"マーケティング 企業の成果を最大化するために必要なこと

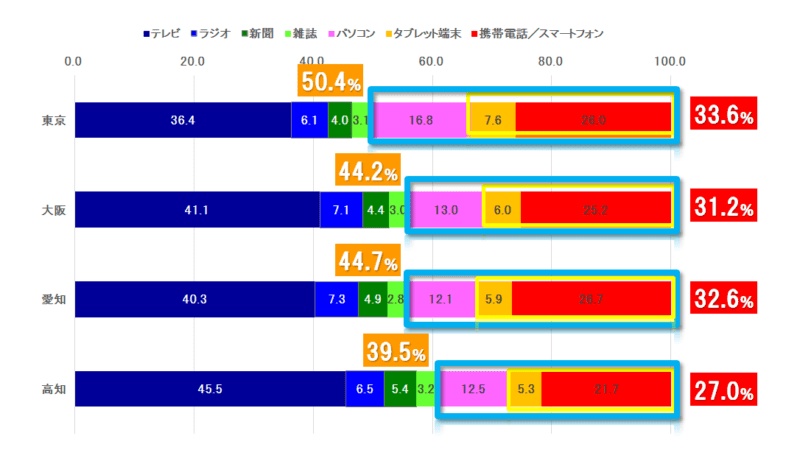

パソコンやスマートフォンなどの普及率の高まりとともに、生活者のメディアへの接触方法が変化している。メディア環境研究所の調査によると、メディア総接触時間におけるモバイルのシェアが伸長。東京では2018年に初めて3分の1を超え、モバイルシフトが着実に進行しているという。

メディア総接触時間の構成比

永井氏は次のように解説する。

「これは、デジタル社会の到来による、ユーザーの特徴的な変化です。メディア環境研究所が『メディア生活フォーラム2018』で発表していたように、モバイルの使い方も変化してきていて、従来は自分で検索して能動的に情報を収集していましたが、モバイル自体が逐次大量の情報を引き寄せている中で、気になる情報があれば、スクリーンショットで保存したり、リツイートしたりして、後から確認するのが通例となっています。つまり、瞬間ごとに触れる情報をためておいて、いつでも見られるようにしておく。ユーザーがさまざまな工夫をして、あふれる情報とうまく付き合うスタイルが広がっているのです」

※「メディア生活フォーラム2018」は、メディア環境研究所が2018年7月に開催したフォーラムです。

モバイルを使った購買行動にも変化が起きているという。

「例えば、実店舗で商品を買うとき、半数近くのユーザーがスマホを使って店舗情報を検索するようになっています。店舗にふらっと立ち寄るのではなく、事前にスマホで商品があるかどうかや定休日などを調べて店舗に行くというケースが増えているのです」

重要なのはユーザーを立体的に捉えられるかどうか

では、こうしたユーザー行動の変化に対し、企業はどう対応しているのだろうか。

「十分に対応できている企業はまだまだ少ないと思います。ユーザーが、いつ、どこから、どうやって自社の商品やサービスに接触してくるのか、読みづらくなっています。店舗など、従来の販売ポイントにユーザーがやってくる前後の行動が複雑で、それを分析するには最新計測技術への理解が必要です。さらに、計測したとしても意味を読み取るには、自社のデータだけでは足りないことが多いのが実情です。読み取り不足のまま、ユーザーに安易に接触すると、情報過多の時代においては無視されます。こうした現象が従来のマーケティング手法を混乱させる要因となっています」

従来から、ユーザーの価値観は多様化・複雑化しているといわれているが、それだけではなく、行動や接触様式も多様化・複雑化しているという。だからこそ、ユーザーを立体的に捉えられるかどうかが重要なのだ。そこで注目されているのがデジタルマーケティングである。