雪でエアコンが故障!?寒い日こそすべき対策 危機回避のコツは「積もる前」にあった

布団から出るのがおっくうな冬の朝。起きて最初にするのは、エアコンのスイッチを入れることだろう。しかし、ある日突然温風が出なくなってしまったら……。

いくら待っても温かい風が出てこない。運転開始後数分で止まってしまう。――これらは、昨年東京都内で実際に多発した事例だ。

「雪の日に限って、なぜ故障……」と嘆きたくもなるが、「故障ではなく、エアコン室外機の周囲の環境が、一時的に運転に影響を及ぼしている可能性があります」と、空調専業メーカー・ダイキンの神戸千秋氏は指摘する。

部屋の中にある「室内機」は日頃から目にしていても、「室外機」はあまり意識したことがないという人も多いのではないだろうか。実は室外機の周囲の環境こそが、エアコンの効きを左右するのだという。

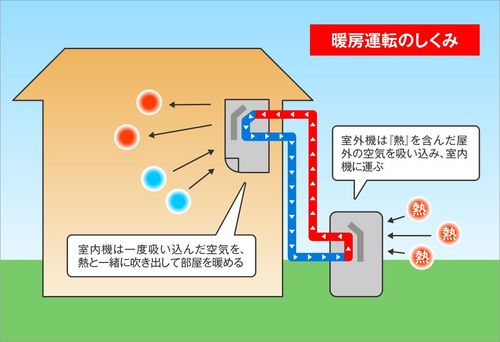

暖房運転のしくみ。室外機が重要な役割を果たしている

「暖房運転の際、室外機はまず外の空気から空気中の熱だけを取り込みます。

室外機に取り込まれた熱は、室外機と室内機をつなぐパイプの中を流れる冷媒ガスによって室内機に運ばれます。

そして室内機が室内の空気を吸い込み、室外機から送られてきた熱と一緒に室内に吹き出すことで、部屋を暖めるという仕組みです」(神戸氏)

技術相談グループ サブリーダー

神戸千秋氏

したがって、暖房に必要な熱を取り込む室外機の運転を阻害する要素があると、エアコンの効きが悪くなるというわけだ。そして、冬に生じる阻害要素の代表が大雪。雪が室外機の周りに積もって空気の吸い込み口や吹き出し口をふさいでしまったり、ファンを凍りつかせてしまうことが原因だ。

「とくに吹き出し口がふさがると、室外機が一度出した冷気を再び吸い込んでしまう『ショートサーキット』という現象が起こり、屋外の熱を効率よく取り込めなくなります。結果、電気代がかさんだり、運転停止してしまうこともあります」と、神戸氏は警鐘を鳴らす。

実際、昨年1月の大雪の際には、ダイキンのコンタクトセンターにエアコンに関する問い合わせが殺到。その数は、例年の約2倍にも達したという。

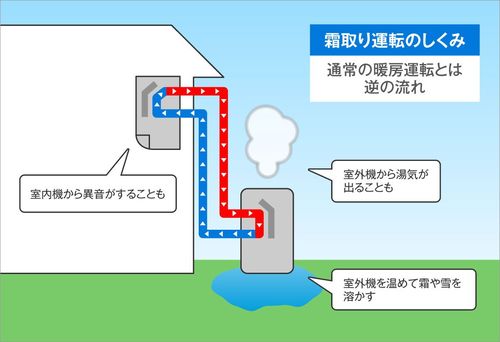

故障と間違えやすい「霜取り運転」って?

一方、冬特有のエアコンの機能として覚えておきたいのが「霜取り運転」だ。これは、室外機の内部に付着した霜や雪を溶かすというもの。ほとんどすべてのエアコンに付いている。

霜取り運転では、冷媒の流れが通常の暖房とは反対になり、一時的に冷房に近い運転をする。極力、室内機からは冷たい空気が出ないようにしながら、室外機を温めて室外機の内部に付着した霜を溶かすのだ。

そのため、霜取り運転中は一時的に室内機から温風が出なくなったり、「プシュー」「シャー」「ポコポコ」といった異音がしたり、室外機と周囲の温度差によって室外機から湯気が出たりすることもある。

霜取り運転では、暖房と逆の流れが発生する

「故障と誤解されがちですが、あくまでエアコンの正常な動きです。15分ほど待って暖房運転が再開すれば、何の問題もありません。とくに霜が付きやすい朝方は、エアコンのスイッチを入れてもすぐには温風が出てこないケースがあります」(神戸氏)

では実際、どうしたらエアコンの不具合を予防・解決できるのだろうか。

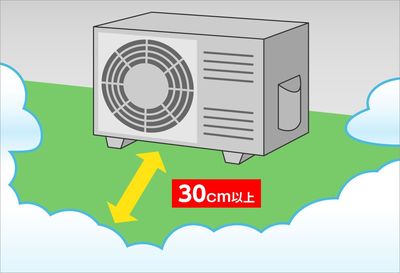

「周囲30センチ」の雪かきが勝敗を分ける

「雪が降った後の対応はもちろんですが、実は積雪前のケアが重要です」と、神戸氏は力強く語る。

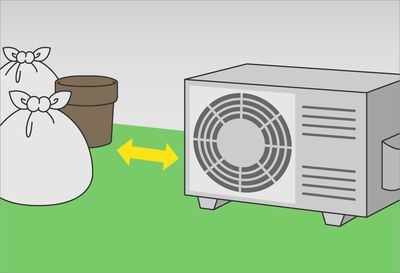

「まずは、室外機の周りから障害物を取り除いておくこと。降雪の有無にかかわらず、普段から室外機の周りには物を置かないようにしてください」(神戸氏)。

毎年大量の雪が降る寒冷地向けには、室外機に雪が入り込むのを防ぐ防雪フードや、室外機を高所に設置するための台もある。

いざ雪が降ったら、エアコン専用ブレーカーをオフにしたうえで、室外機の周囲約30cmの雪かきをすること。室外機の上に積もった雪も、落下して吹き出し口・吸い込み口をふさぐリスクがあるため取り除こう。その後、エアコンの電源を入れ直せば正しく稼働するはずだ。

室外機の内部が凍結して運転が停止してしまった際には、基本的には自然に溶けるのを待つ必要がある。とはいっても、雪が積もるほど寒い日にエアコンが効かなくなれば一大事。すぐにでも復旧させて暖まりたいのが正直なところだ。

そこで、どうしても早く復旧させたいという場合には、室外機に湯気が立たない程度のぬるま湯をかけて雪を溶かすのも有効である。ただしその際には、吹き出し口から室外機内部に入り込んだ雪を流しきるまで、ゆっくりとお湯をかけることが必要だ。

また大雪時には、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)の運転が停止してしまうケースもある。気温が0℃を下回ると、配管が凍りお湯が出なくなってしまうのだ。これに対しては、事前に蛇口を開けて1分間に200ml程度の微量の水を流しておくことで、凍結防止になるという。

こうした大雪時のエアコンに関する課題とその解決方法について、ダイキンはWeb上の「空気の困りごとラボ」で紹介している。大雪以外にも花粉や乾燥、熱中症、熱帯夜など季節ごとに発生するさまざまな生活課題がコンテンツとして用意されており、心強い。

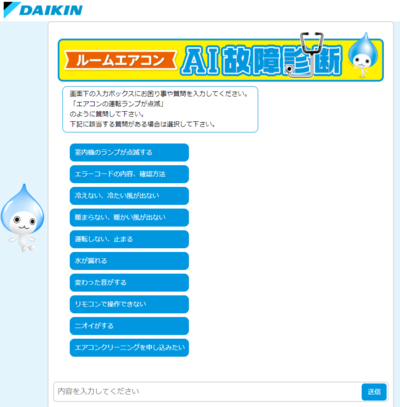

加えて同社はWeb上で「ルームエアコンAI故障診断」を展開。例えば「暖まらない」「異音がする」といった、目の前のエアコンの問題を見たまま入力するだけで、ぴちょんくんが解決策を提示してくれるという優れものだ。もちろん、24時間365日使用可能である。

まさに冬本番の今。都内や都市部では、寒冷地と比べて危機感を持ちにくいのも事実だ。しかし、寒い朝に暖房が使えないとなれば死活問題。凍えながら右往左往しないためにも、まずは室外機の状況を確認しよう。日ごろから油断せず、念入りな大雪対策を行っておきたいところだ。