『キングダム』に学ぶ上司との理想の関係 次世代リーダーのロールモデルがここにある

少子高齢化が進んでさまざまな市場が縮小し、一方でAIやブロックチェーンなど新しい技術が次々登場し、業種を超えた企業間競争が激しく、先行きの見えない現代。変化が激しく不確実性が高まっているこの状態は、『キングダム』の舞台である中国の春秋戦国時代と酷似していると早稲田大学ビジネススクール(大学院経営管理研究科)准教授の入山章栄氏は解説する。

「国が急に滅びることもあった春秋戦国時代のように、大企業もいつ潰れるかわからない時代になってきました。必然的に、一人ひとりがどうやって戦っていくかがより重要となってきます。その世界を先取りして、われわれ読者に見せてくれているのが『キングダム』なんです。だからこそ、激しい競争が繰り広げられている渋谷を中心とするスタートアップ界隈の経営者が、特に愛読しているのでしょう」

では、一人ひとりが“戦闘力”をつけなければならないこれからの時代、ビジネスパーソンは組織の中でどのように生きていくべきなのか。

東洋経済オンラインでは、出世意欲を持つ500人のビジネスパーソンを対象にアンケート調査を実施。その結果を入山氏に分析してもらい、現在の「上司と部下の関係」を探るとともに、ベンチマークとするべき『キングダム』のキャラクターや人間関係構築のヒントとなるシーンを挙げてもらった。

今求められるリーダーは

「率先垂範」タイプ

まず、現在の上司はどのようなタイプなのだろうか。入山氏は、この設問の回答に時代の変化を読み取った。

「不確実性の高い現代、リーダーに求められているのはビジョン啓蒙型の『トランスフォーメーショナル・リーダーシップ』です。この手のリーダーシップが経営学でも重視されていることは、前回に説明しました。この結果はそれを表しているのかもしれませんね。逆に、『説明してくれる先生タイプ』『細かくアドバイスをしてくれる分析タイプ』が少ないのが象徴的で、上司に細かい管理が求められる時代ではないということです」

高いビジョンを掲げて部下をワクワクさせながら組織を牽引する「トランスフォーメーショナル・リーダーシップ」を発揮できるリーダー。『キングダム』ではどのキャラクターが該当するのだろうか。

「一人は、ダントツで主人公の信(しん)でしょう。彼がリーダーとしてすばらしいのは、真っ先に敵陣へ突っ込むところです。信は軍略に秀でているタイプではありませんが、理屈や説明をするのではなく、率先垂範の姿勢を示すことで周囲のモチベーションも上げていきます。まさに戦国時代を迎えている今のビジネス界に求められるリーダー像だと思います」

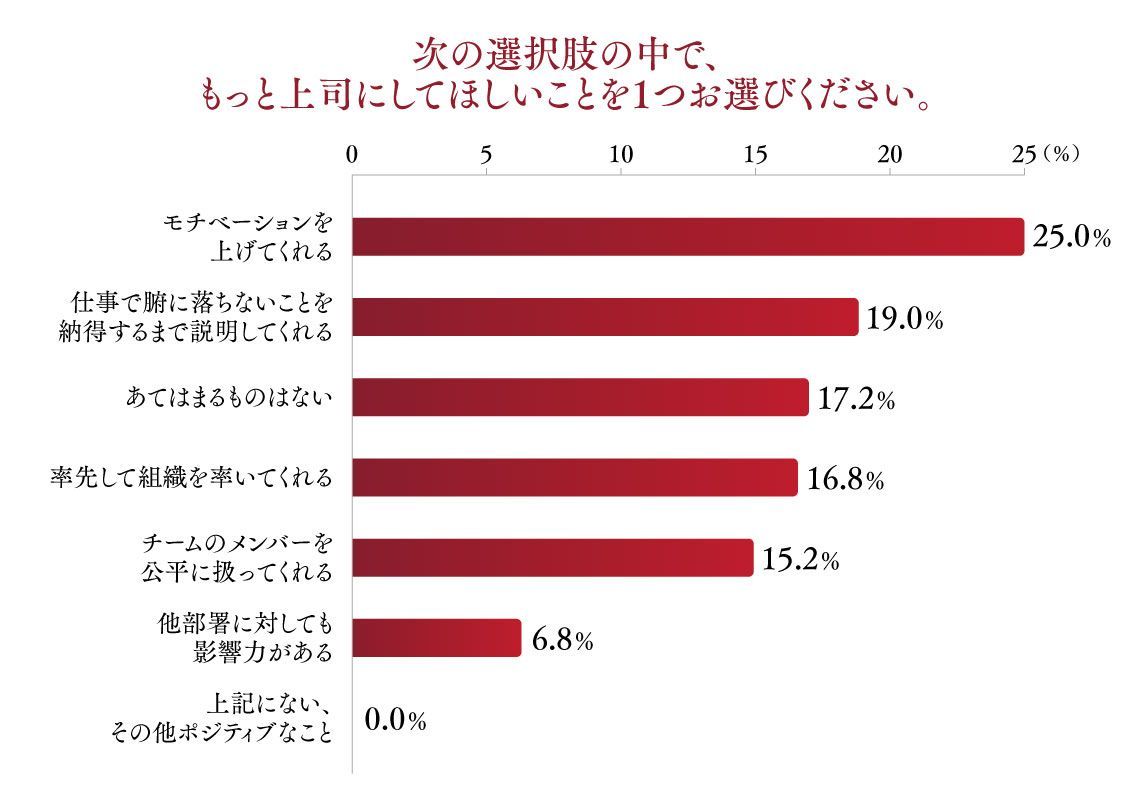

部下のモチベーションを上げるのは、上司の重要な役割の一つ。「もっと上司にしてほしいこと」というアンケートの設問でも、25%が「モチベーションを上げてくれる」と回答している。もはや部下の状況を管理するだけがリーダーの仕事ではないことがアンケートからも、『キングダム』からもうかがえる。

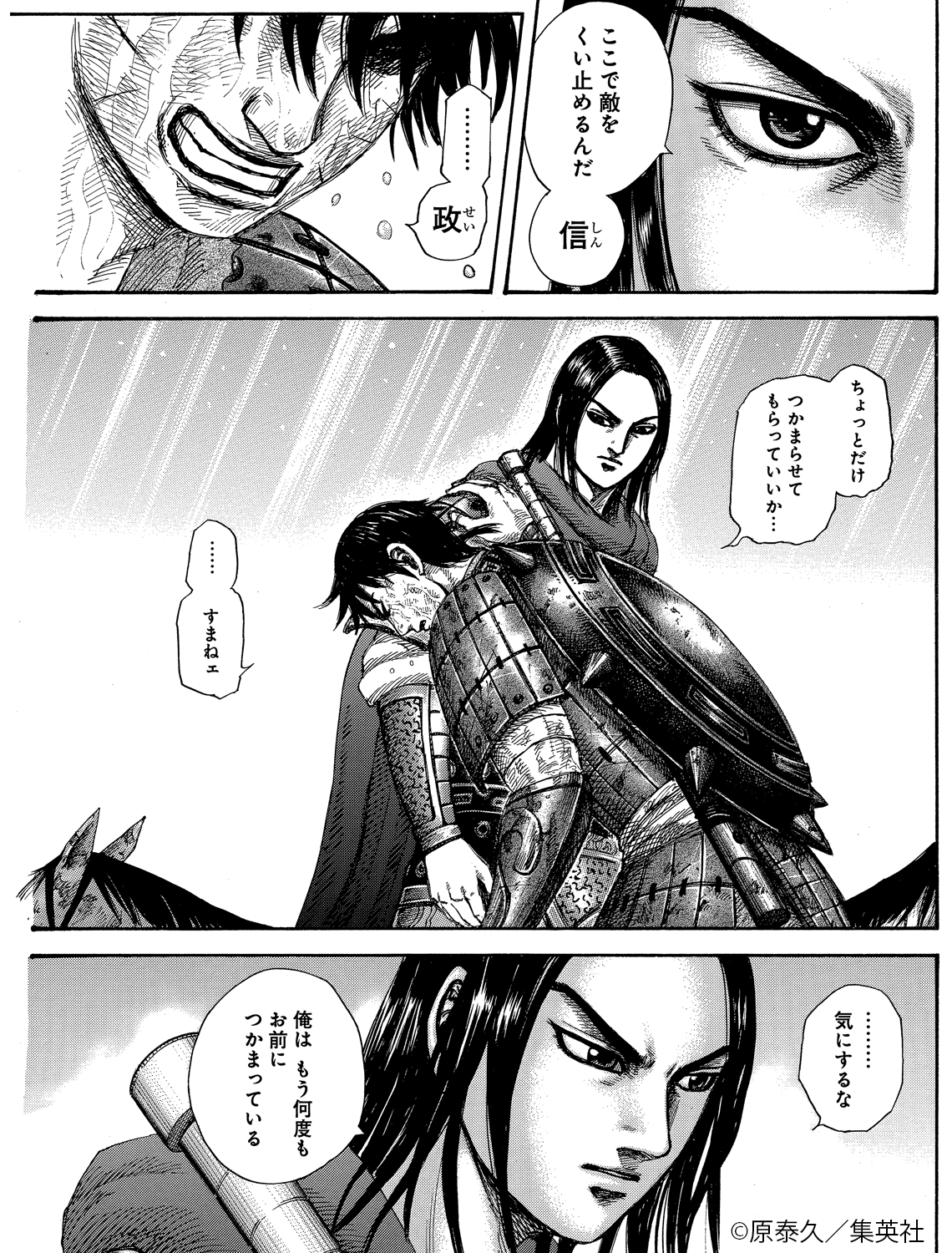

「この結果を受けると、『キングダム』のもう一人の主人公と言える秦の王、嬴政(えいせい)が『トランスフォーメーショナル・リーダーシップ』を発揮できるリーダーとして浮かびますね。彼が『中華統一』という壮大なビジョンを掲げて、配下である信のモチベーションを高めたことは前回述べました。加えて、秦の国が危機を迎えた戦いで、疲れ果てた主人公の信が都の手前の城にたどり着いたとき、そこにいるはずのない王、嬴政が待ち受けているシーンは、リーダーの役目をわかりやすく表しています」

失敗し続けても、最後の面倒はきちんと見るというリーダーの心意気が表れているシーンであり、弱っている信を支える政の『俺はもう何度もお前につかまっている』というセリフは、部下に対する信頼の深さを表現している。そのうえで、入山氏は部下の心構えにも注文をつけた。

「自分がモチベーションを上げようとしなければ、そういう上司と出会うのは難しいと思います。経営学・社会学には『ホモフィリー』(※)という概念がありますが、人間は似た人同士で集まる傾向があります。与えられるのを待っているだけでは、自らの価値を上げるのも難しいのではないでしょうか」

※人と人のつながりを分析する「ソーシャル・ネットワーク研究」の中心的な考えの一つ。欧米の社会学で1950年代から盛んに研究が進められており、さまざまなコミュニティで「似たような人同士がつながりやすい」事実が統計的にも多くの研究で確認されている。

今や「上司を選べる時代」に

では、これからの時代、ビジネスパーソンは上司とどのような関係を結ぶべきなのか。入山氏は次の設問の結果から、現在のビジネスシーンを鮮やかに分析してみせた。

「最も多い回答が『ストレスはない』となっています。これは少し前の時代とは明らかに異なる傾向ではないでしょうか。従来は終身雇用制だったので、嫌な上司がいても辞められなかったかもしれませんが、今は上司と合わなければ、出世意欲の高い人なら、辞めて転職しようと考える人が増えているということでしょう。つまり、上司を選べる時代になったということですし、魅力的な人間でなければ上司が務まらなくなっているとも読み取れますよね」

そうした傾向がありながら、上司とのコミュニケーションがいま一つ活発ではない調査結果も出ている。

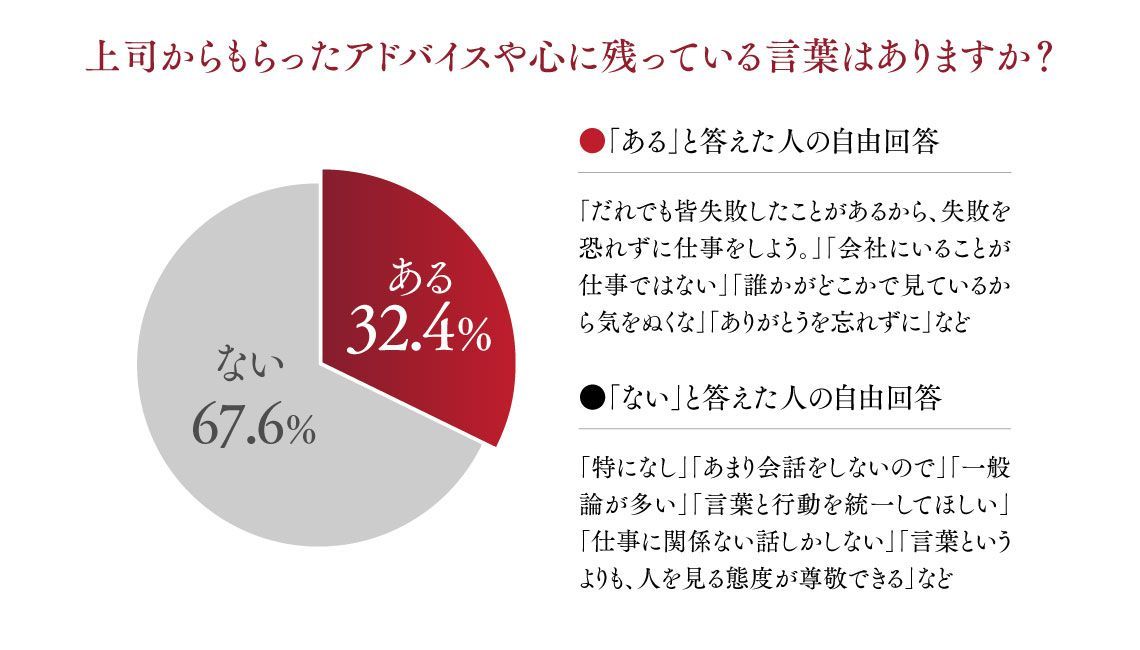

「『率先して組織を率いる』『モチベーションを上げてくれる』と上司を評価する人も多いのですから、出世意欲の高い人は、いろいろなことを肯定的にとらえる傾向があるという仮説が成り立ちます。それでも、心に残るアドバイスや言葉が得られていないのは、コミュニケーションが少ないことを表していると言えます」

上司とのコミュニケーションが不足しているのは閉塞感のある日本企業の特徴だと入山氏は説明する。

「誰もが知っている有名企業でも、『その企業らしさ』を社員に聞くと、実はバラバラの答えが返ってくることが多いです。これはその企業が目指すビジョンが浸透していない証拠ですし、社内で対話が行われていないことを露呈しているとも言えます。一方で、グローバルに展開する外資系企業ほどビジョン研修に力を入れ、経営層の言葉を現場レベルに落とし込むことに時間をかけています」

しかし、現場レベルで経営層のビジョンを理解するのは容易ではないだろう。部下の立場に求められるのはどのような姿勢なのだろうか。

「臆せず何でも聞くことではないでしょうか。『キングダム』で参考になるのは、主人公の信がベンチマークとする将軍、王騎(おうき)に教えを請うシーンです。一見、ただの礼儀知らずのようですが、重要なのは信が『将軍になりたい』という明確なビジョンを持っていることなんです。そのビジョンを実現するにはどうすればいいのか、信なりの成果を上げたうえで聞いているからこそ、王騎はその道を示したのでしょう」

つまり、質の高いアドバイスを得るには、部下としてのビジョンをしっかり持っていることが求められるというわけだ。もちろん、助言を求めることが許されるだけの成果を上げることも欠かせない。では、その先の道筋はどうやって切り開いていくのだろうか。稿を改めて、『キングダム』で見つけられるキャリアアップのロールモデルを紹介していきたい。

■特設サイト

■『キングダム』で見つけられるキャリアアップのロールモデルについて