日本におけるデジタルトランスフォーメーション 特別広告企画/日本マイクロソフト

東洋経済オンラインの日本マイクロソフトによる特別広告企画「日本におけるデジタルトランスフォーメーション」では、この連載の第1回を全文掲載いたします。

全3回の連載をご覧になりたい方は、下記の日本マイクロソフトのページよりご覧ください。

第1回:デジタルトランスフォーメーション:失われた 20 年の先にくる未来

第2回:経営課題へのデジタルトランスフォーメーションの適用

第3回:セキュリティが変化の核

デジタルトランスフォーメーション:失われた 20 年の先にくる未来

「日本人は100パーセントの品質を求めます。仮に最後の1パーセントが、それまでの99パーセントと同じ分の努力を要するとしてもです。デジタルトランスフォーメーションに乗り出すことで、生産性を向上できるポイントはここにあると言えます。」

「電子メールは信用するな。内容を印刷して、ファックスし、重要なメッセージのときは必ずお客様に電話しておくこと」― これは、1990年代、シリコンバレーの日本企業に平野が勤務していた際の先輩からの指示です。彼はこの指示を今でも忘れられないと言います。この指示は、日本における完璧性と、顧客サービスの追求に関する教訓を表すと同時に、今日も残る古いやり方にこだわる精神を反映しているとも言えるでしょう。

日本では、特に中小規模の企業において、最近でもまだファックスが広く使われています。平野によれば、このこだわり(と言うよりも、従来のやり方を変えない姿勢)が、日本の生産性に危機をもたらしていると一部の評論家が指摘していると言います。実際、OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Compendium of Productivity Indicators 2015 という報告書では、日本は労働生産性、すなわち、労働時間あたりのGDP(国内総生産)という指標で下から13番目にランクされています。

平野は、「この課題が、日本企業が早急にデジタルトランスフォーメーションを推進する理由になっていることに加えて、失われた 20 年を取り返し、停滞した経済を好転させる機会になる」と考えています。過去 20 年、日本は生産性向上が行き詰まり、アジア地域の電機業界のリーダーの地位を韓国や中国のメーカーに明け渡す苦しい状況にありました。

平野は、日本、米国、欧州での勤務経験があり、マイクロソフト入社11年目です。日本には独特の習慣や伝統が数多くあり、ビジネスにおいてユニークなアプローチを展開しています。日本の特長とも言える品質と顧客満足度へのこだわりを、日本企業はデジタルトランスフォーメーションを推進する上で有効に活用できると彼は考えています。

「日本人はテクノロジに慣れ親しんでおり、日本がデジタル経済において再度リーダーシップを発揮できる理由はそこにあります。」と平野は主張します。消費者として、そして個人として、日本の人々はモバイルテクノロジ、ビデオゲーム、クラウドサービスなどのイノベーションを常に積極的に受け入れてきました。最新テクノロジの採用に時間がかかる日本企業でも、スタートアップであれ、大企業であれ、規模にかかわらずこの機会を活用することができます。しかし、そのためにはアナログの世界とデジタルの世界をどう組み合わせていくかを考えなければなりません。

「対面のコミュニケーションに勝るものはありません。それゆえに、デジタルの世界でできることと、アナログの世界での対面方式をどう使い分けるかを状況に応じて判断しなければなりません。この点を明確にしていれば、信頼を損なうことも、お客様を不安にさせることもありません。むしろ、迅速に仕事を行なえることでお客様からの評価を高められるでしょう」と平野は結論づけます。

平野は、他にも日本が飛躍するための機会は数多くあると考えています。しかし、新たなテクノロジの採用なくして、次の飛躍は実現できません。競争力向上のためのモバイル テクノロジ、Virtual Reality (バーチャル リアリティ、VR) を超えた Mixed Reality (複合現実)の応用、製造業における IoT (インターネットオブシングズ) の導入など、最新テクノロジの活用により、日本企業には主導的立場になれる可能性があります。

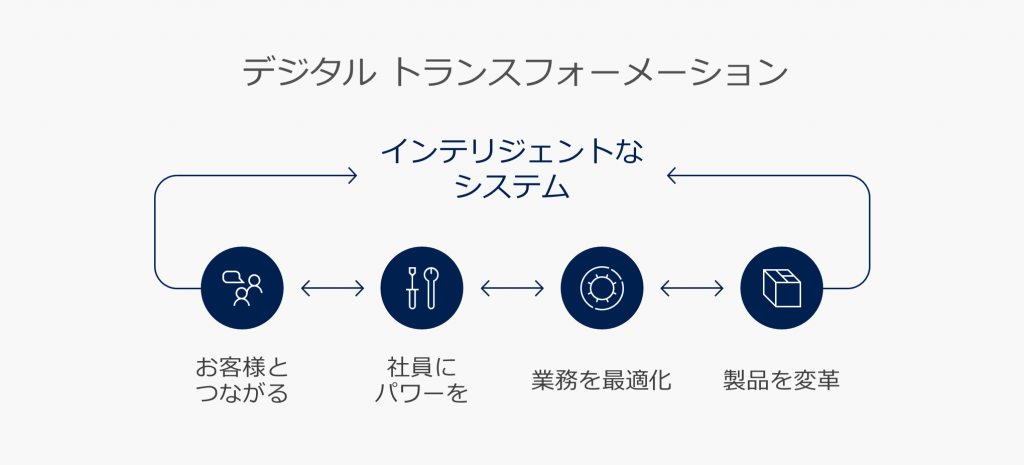

企業がデジタルトランスフォーメーションを成功させるにはどうすればよいのでしょうか? 平野は、企業がフォーカスすべき4つの要素を挙げます。それは、「お客様とつながる」、「社員にパワーを」、「業務を最適化」、「製品を変革」です。これらの要素は新しいものではありませんが、今日ではインテリジェントなシステムが果たす役割が大きく変化しており、データから得られる洞察の質を向上し、有効なアクションに結び付けられるようになっている点が大きな違いであると平野は説明します。

デジタルトランスフォーメーションの第1の柱は、「お客様とより深くつながる」ことです。たとえば、データインテリジェンスに基づき、事前にお客様のリクエストを予測することなどが可能です。自然かつ企業のセールスマンと対話しているような形で、商品を提供することが重要だと平野は述べます。

第2の柱は、「社員にパワーを与える」ことです。質問の答えを求めて同僚に聞いて回るのではなく、メール、文書、アプリケーションをすぐに見つけることができるインフラを構築すべきではないでしょうか? アナリティクスを活用することで、組織を横断しての重要な情報を見つけ出し、現状に関する重要な洞察を得ることができると平野は述べます。

第3の柱は、「業務を最適化する」ことです。ビジネスで今何が起きているのかを知るだけではなく、将来に何が起きるかを予測し、その洞察に基づいて適切な対応を準備することが肝要です。機械学習とIoTによってプロセスやセンサーの数百万のデータポイントを活用し、パターンを認識して予測を行なうことで、こうした取り組みを達成することができます。

最後の柱は、データインテリジェンスに基づいて「製品とサービスを変革」し、新たな収益源を確保すると共に市場での地位を維持することです。

平野が日本の変化への対応能力について明るい見通しを持っているのには根拠があります。過去50年間に、テクノロジだけでなく、経済の変動や社会の変容など、日本は多くの変化を経験してきました。これにより、日本の人々の精神には、変化を日本流として取り入れる適応能力が根付いていると平野は見ています。

モバイル化とクラウド化が進むビジネスの世界において、製品の輸出以外にもインパクトを与える方法があることを日本企業は認識しています。そして、高い品質水準を維持しながらそのやり方を見つけることが可能です。ここで最初に重要になるのはバランスの取れたアプローチであると平野は語ります。

日本企業は事業計画の中でデジタルトランスフォーメーションをどのように位置づけているのでしょうか。本インタビューの2回目では、日本における変化について平野が説明します。

日本マイクロソフト代表取締役社長

アルフレッド スーは、シンガポールそして東南アジアにおいてジャーナリズムとコミュニケーションの分野で約30年の経験を持つ著述家・講演家です。以前には、シンガポールの全国紙 The Straits Times のテクノロジ担当記者として、10年以上にわたり地域のテクノロジ動向をカバーしてきました。現在は、消費者、CEO、政府担当者などの熱心な読者を持つテクノロジブログを運営すると共に、自身のコンサルティング会社を経営しています。