1987年4月1日に国鉄がJRに変わってから間もなく30年になる。国鉄改革は概ね成功したというべきであろうが、ここにきてJR北海道の経営は風雲急を告げている。

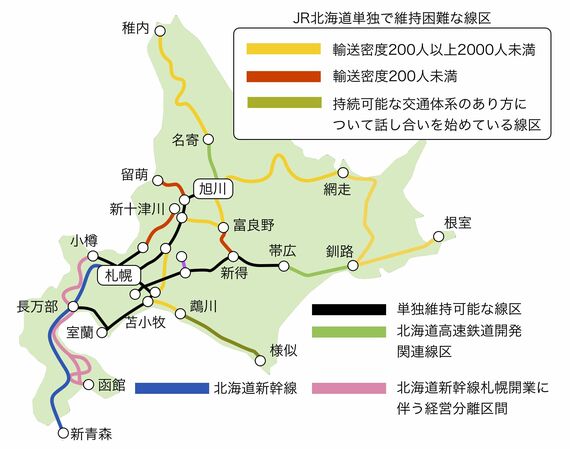

2016年に留萌本線の留萌-増毛間廃止が発表されたところまでは驚かなかったが、同年11月にJR北海道が「単独では維持することが困難な線区」を発表したときには、ついにこの日が来たか、という印象であった。

30年でJR各社の格差がはっきり

JR北海道の発表によれば、「単独では維持することが困難な線区」は13線区・1237.2キロメートル、「単独で維持が可能な線区」は11線区1150.7キロメートル(札幌までの北海道新幹線予定区間も含む)とされている。JR北海道は「単独で維持困難」とされた区間全てを廃止すると現段階で明言してはいないが、今後、路線の存廃の議論は不可避である。

30年が経過し、JR各社が独自色を打ち出しているのはよいことだが、経営状態の大きな格差は看過できるものではない。JR北海道が抱える経営難にどう対応すべきなのか、国鉄からJRへと分割民営化されたときの法律も見ながら考えてみることにしよう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら