プログラミング教育の現場でわかったこと これは想像以上にハイレベルなものだ

今回取材したのは、小学校までの子どもたちに、レゴ(R)ブロックとプログラミングを通じて「考えるチカラ」を身につける授業を行っている『Kicks』(中央出版)という教室だ。

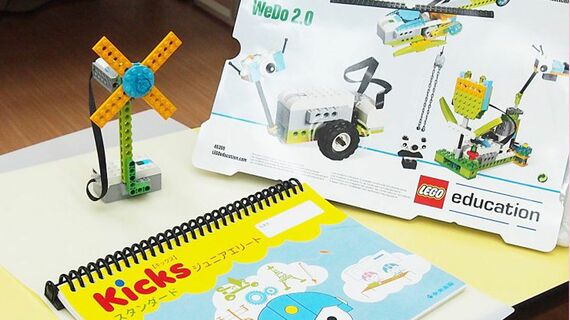

ここでは、マサチューセッツ工科大学(MIT)とレゴ社の協力のもと開発した、レゴ(R)ブロックにモーターやセンサーを組み合わせたプログラミング学習キット『WeDo 2.0』を使い、独自に作成したカリキュラムでプログラミングの基礎を教えている。

……と、概要を説明すると、いかにも難しい授業を行っているようだが、辰巳先生(日吉教室)によれば、

「授業といっても、まずはテーマにあわせてブロックを組み立てることから始めるので、生徒さんにとっては、遊んでいる感覚とほぼ同様。子ども達自身が『学びたい』という気持ちになることが重要なんです」

とのことだ。

プログラミング技術より大切なのはモノづくりへの理解

今回は特別に、小学校低学年向けレベルだという『スタンダード』クラスの授業を体験させてもらった。テーマは「せんぷうきをつくろう」である。

「はい、それでは最初に、せんぷうきの羽を組み立ててみましょう。まずは、センセイと同じようにブロックを選んで組み立ててくださいね」

当然ながら、普段は小さなお子さんを相手にしているだけに、オッサンに教えるのがいかにもやりにくそうな先生だが、ここは辛抱していただくしかない。ていうか扇風機の羽くらい、オッサンだからひとりでデキるもん!