息の詰まる職場・職場の閉塞感はどこからやってくるのか?(第2回)--就職氷河期世代の閉塞感

就職氷河期世代とは、有効求人倍率が低水準だった1993年から2005年に就職活動を経験した世代をいう(年齢でいうと約28歳~約40歳が該当する)。現在、中堅社員として職場のリーダーまたは初級管理職として活躍している年代である。

就職氷河期世代は、自らの志望や専門性とかけ離れた会社や仕事を最初の就職先に選ばざるを得なかった人が多い。その後求人倍率が上向きだすと、多くの人が自分の希望する会社/自分に適した仕事に再挑戦しようと転職市場に飛び込んでいった。幸いにして転職に成功した者もいれば、転職先に満足できず適職を探し続ける者、適職探しをあきらめて今の会社にとどまろうとする者もいる。

中堅社員となった就職氷河期世代は今、職場でどんな閉塞感を抱えているのだろうか。現実と折り合いをつ付けながらも、行く末に漠然とした不安を感じている伊川健太郎(34歳)の事例を見てみよう。

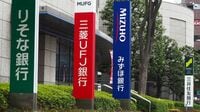

伊川健太郎(34歳)は、中堅ITベンダーA社のシステムエンジニアである。彼がA社に入社したのは就職氷河期の底である2000年のことであった。大学時代の専門はSEやプログラマーとは無縁の経済学部である。企業金融を専攻していた伊川は、金融機関を第一志望に就職活動を開始したがなかなか内定が決まらず、焦燥感だけが募っていった。

そんな中、彼の自信とプライドを強く傷つけたのは、有名企業から次々と内定を取り続ける友人の姿だった。それまでは大した奴でないと思っていたのに、どうやら英語研究サークルでの実績が面接官に受けているようで、外資系投資銀行をはじめ大手の金融機関に早々に内定を決めていった。取りたててアピールできるような実績も専門性も持たない伊川は、どうして学生時代にもっと真剣に何かに取り組まなかったのか悔やまれてならなかった。

その後、伊川は就職課の先生の勧めに従い、気が進まないながらも中堅ITベンダーA社に応募したところ、意外にすんなり内定をもらうことができた。就職活動に疲れ果てていた伊川は「大学の専門とは違うけども、確実に専門性が身に付く仕事だから」と自分を納得させ、A社への入社を決めたのだった。

土日も返上で仕事にのめり込む

A社に入社した伊川は、持ち前の勤勉さで黙々とSEとしてのキャリアを積んでいく。就職活動の際に傷つけられた自信とプライドを取り戻すべく、取り憑かれたように土日も返上で仕事にのめり込んでいった。