300万円未満家庭の子、3人に1人が「何もしていない」

まずは下のグラフ(図1)を見てほしい。CFCが小学校1~6年生の子どもがいる家庭を対象に行った調査によると、世帯年収300万円未満の家庭の子どもの約3人に1人が、 1年を通じて「学校外の体験活動を何もしていない」という。これは同じく小学生を持つ世帯年収600万円以上の世帯の同回答と比べて約2.6倍の数字だ。

この数字について、CFCの代表理事を務める今井悠介氏は次のように語る。

「子どもの貧困解決への支援を10年以上続けてきた視点から、差が生じてしまっているだろうとは思っていました。しかし調査によって明らかになった格差は想像より大きく、まったく体験活動をしていない子どもの割合も高かった。これは予想以上に深刻だと感じました」

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事

兵庫県出身。小学2年生の時に阪神・淡路大震災を経験。関西学院大学在学中、NPO法人ブレーンヒューマニティーで不登校の子どもの支援や野外体験活動に携わる。公文教育研究会(KUMON)に入社し学習塾の運営に従事。その後CFCを設立、代表理事に就任

(写真:本人提供)

ここで言う体験活動とは「学校以外の時間(放課後)に行う体験」を指している。「定期的な体験活動」としては、主に習い事やクラブ活動などの「スポーツ・運動」や「文化芸術活動」が挙げられる。それに対して「単発で行う体験活動」には、キャンプなどアウトドアでの「自然体験」、ボランティアや職業体験などの「社会体験」、そして動物園や美術館、旅行やイベントに出向くなどの「文化的体験」が含まれている。

これらの分類を踏まえて経験の偏りをひもとくと、そこには明確な理由が見えてくる。下の図2を見ると、取り組んでいる各体験活動の割合はそう変わらないものの、収入による支出の違いは歴然だ。世帯年収 600万円以上の家庭の子どもの「学校外の体験活動」にかける年間支出は、世帯年収300万円未満の家庭と比較して2.7倍という差が生じている。

「スポーツでも文化芸術活動でも、『定期的な体験活動』は当然、家庭の経済的負担が大きくなります。また、『自然体験』や『文化的体験』は、目指す活動のできる場所までの交通費や旅費の額が大きくなる場合も多い。コロナ禍の影響も考慮しての最終分析はこれからですが、おおむね費用負担が大きいものほど体験格差も大きくなっていることがわかっています」

部活動の地域移行は体験格差の期間を延長させるおそれ?

子どもの多様な体験にはさまざまな価値があると今井氏は説明する。

「自分は何が好きで何が嫌いなのかを発見し、自らの個性を伸ばすためには、学校外でのさまざまな体験が大きな役割を果たします。経験は子どもの好奇心や自信を育てるので、学習意欲にもつながります」

コロナ禍での行動制限が体験の量を減らし、ひいては子どもの学習意欲を減衰させている例も多いという。同氏は続ける。

「学校と家庭以外のコミュニティーを持ち、そこで出会う人と人間関係を築くことも、非常に大切な『体験』の価値だと思います。教室には居場所がないと感じて不登校気味だったけれど、それでも地域のクラブ活動には参加していた子どもがいました。また、別の生活困窮家庭の子は、大人になって、『子どもの頃のサッカー部のコーチとの出会いが人生を変えてくれた』と当時を振り返っていました」

CFCの調査では、世帯年収が低い家庭ほど、経済的な理由で子どもが望む体験をさせられなかったことがあると回答した割合が高いこともわかっている。家庭の状況が理解できる年齢になってくると、子ども自身が「うちは無理だよね」と希望を言わなくなるケースも少なくないそうだ。こうした諦めの体験による子どもへのダメージは、想像以上に大きいと今井氏は指摘する。

「やりたいことや欲しいものを我慢することに慣れた子どもたちの中には、受験期の通塾を初めから諦めてしまい、塾に行きたいと親に言い出せない子もいました。体験の質が学習意欲を生むとお話ししましたが、こうしたことから、より直接的な学力・進路選択の格差にもつながっていくのです」

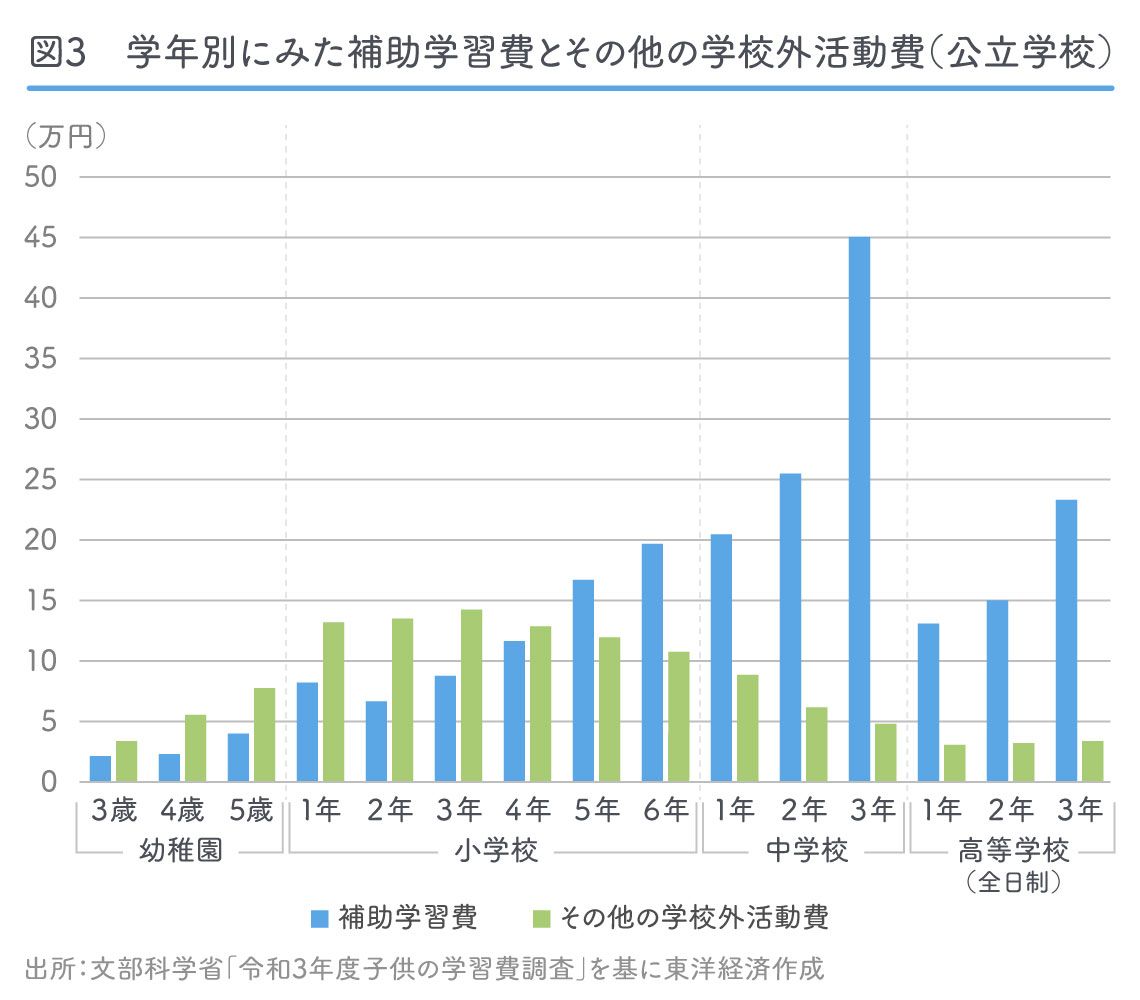

文部科学省の「子供の学習費調査」ではこんな結果も出ている。小学校4年生までの家庭では、塾などの補助学習にかける費用支出よりも体験活動(学校外活動)に充てる支出のほうが多い傾向にある。だがそれが5年生以上の家庭では逆転し、学習に充てる費用のほうが多くなるのだ(下記図3参照)。とくに中学生の段階で体験活動にかかる支出が抑制される背景には、中学校から始まる部活動があるのではないか、と同氏は言う。

「スポーツでも文化活動でも、習い事としてやらせていたことを部活動で代替してくれることが多くなります。家庭ではその分、塾などの学校外学習に費用を充てるようになる。部活動が教員の方々の負担で成り立っているという点はもちろん無視できませんが、部活動の地域移行も、舵取り次第では小学校での体験格差を中学校まで延長させることになりかねません」

高校受験に直結する年齢まで体験格差の期間が延びれば、子どもたちは分断され、さらに学力の格差も広がる――今井氏のこの懸念には、もう1つ理由がある。

「2019年の学習費調査に比べて、22年の同じ調査では、学習にかける費用と体験活動の費用が逆転するタイミングが早まっていたのです。コロナ禍で体験活動が制限され、それが学習の費用に回されたということもあると見ています」

あるいは、コロナ禍によって困窮の度合いが強まった家庭が、体験活動より学習を優先した可能性もあるかもしれない。前述のとおり、体験活動の価値は認識されにくい。その傾向は、保護者自身の子ども時代の体験が少ない家庭でより顕著だ。いずれにせよこの状況が続けば、今度は体験格差の影響よりもダイレクトに、早期の学力格差が広がるおそれがある。今後の動きを注視する必要があるだろう。

衣食住や勉強とも異なる体験活動は「グレーな位置づけ」

子どもの体験格差における最大の課題は何か。今井氏は「社会全体のイシューとして捉えられていないこと」だと明言する。

「私たちが調査結果を出すまで、『体験格差』という言葉自体、ネット上でも目にすることは多くありませんでした。体験とは衣食住とも学習とも異なり、いわば生活の一部に近いものです。社会的な位置づけも非常にグレーだし、意識的に子どもに体験活動をさせているように見える保護者も、実はその意義に対してはかなり無意識だといえます」

同氏の団体では、学校外教育格差是正のため、経済的困難を抱える子どもに学習塾やスポーツ、文化活動等で利用できる「スタディクーポン」を提供するなど(関連記事)しているが、こうした活動にも「ぜいたくだ」という声が寄せられることがあるという。

「例えば英国では、子どもにとっての必需品は何かという調査に対し、7割以上の人が『水泳(1カ月に1回)』などを挙げています(※)。しかし日本ではそうはいきませんよね。『健康で文化的な最低限度の生活』はどんなものなのか、国民的な合意がない状態です。何が必要なのか、まずは議論が必要な段階だと思います」

今井氏はさらに、一人ひとりができることとして、「自分以外の人のことを想像してみてほしい」と語る。子どもが学校と家庭以外のコミュニティーを持たないことの問題を指摘したが、それは大人にも起こっていることだ。仕事と家庭以外のコミュニティーを持たず、余暇の余裕もない。今井氏は「自分と自分の子どもにしか興味がない人が多い」と感じている。体験活動の目的は「子どもが夢中になれる時間、好きだと感じられる時間を過ごすこと」だ。だが余裕のない社会で、そうした時間を過ごせている人は大人でも多くないだろう。

「子どもへの支援がぜいたくだと感じる人は、自身も経験によって形づくられているということを意識していないのだと思います。昔に戻せというわけではありませんが、例えば過去には子どもが自営業の家の手伝いをしたり、友達の家族など地域の大人とコミュニケーションを取ったりしていましたよね。そうしたことも体験活動の1つだったのです」

子どもの多様な体験は、決して施設や団体ありきで増やす必要はない。授業や友達との関わりの中で、楽器やスポーツ、芸術に興味を持つ機会も多く、子どもにきっかけを与えるという点で学校ができていることも多い。だが今井氏は、学校の重要性を認識しつつ、「学校もフィールドの1つにすぎない」と言う。

「日本はどうしても学校に多くを負わせたり、あるいは特別な施設や施策を用意したりということに走りがちです。でも活用できる人材やリソースは地域によって異なるし、政治が一律に何かを押し付けてもうまくいかないでしょう。大切なのは子どもが何をしたいか、その願いをどう保証するかということです」

※阿部 彩『子どもの貧困』(岩波新書)

P.187 日本「少なくとも一つくらいのお稽古ごとに通う」13.4%、「1年に1回くらい遊園地や動物園に行く」35.6%、「数年に1回は一泊以上の家族旅行に行く(海・山など)」20.7%

P.190 イギリス「水泳(1カ月に1回)」78%、「趣味やレジャー活動」90%、「1週間以上の旅行(1年に1回)」71%

(文:鈴木絢子、注記のない写真:AK / PIXTA)