御上先生を熱血教師にしなかった理由

──これまで学園ドラマといえば、熱血教師や型破りの教師が熱く語りかけ、生徒を力強く導いていくスタイルが主流でした。

詩森 最初は、私たちもそうした作品を作ろうと思っていたんです。でも、寺田さんと、ドラマの学校教育監修をしていただいた工藤勇一先生から「有名な学園ドラマがテレビで放送されると学校が荒れる」とお聞きしまして。熱血教師がわーっと話すドラマはカタルシスを感じて気持ちいいのですが、私たちもアップデートしなければと思い、生徒に考えさせる方向に変えました。

寺田 私は2021年から1年間、ミシガン大学教育大学院の修士課程に留学したのですが、アメリカでも「学園ドラマが教育課題の解決を阻害している」という論文がありまして。学園ドラマは「アウトサイダー(または熱血)教師がやってきて、生徒に施しをして成功に導く」となりがち。施す、施されるという構図の指導で生徒は自立できるのか疑問が残ります。また、学園ドラマは受験戦争に勝つというハッピーエンドになりがち。だからこそ、「御上先生」が学習指導要領や教科書に切り込んだ意味は大きいと思います。

──「御上先生」は学習指導要領をめぐる課題やヤングケアラーなど、社会や学校のリアルが多く盛り込まれていましたね。

詩森 個と政治がつながる問題については、日頃からアンテナが張っている方だと思います。演劇では多岐にわたる作品を描いてきましたし、引き出しもそれなりにあります。また、このドラマが視野に入った頃から、文科省や教育に関するドキュメンタリーなどは意識して観るようにしました。

その中で「生徒が文科省に対して個人的な憤りを感じているとしたら教科書検定のことを書けるかもしれない」「裕福な生徒が通う私立校だからこそ、貧困に踏み込んだら問題の根深さを伝えられるのでは」と扱うコンテンツをピックアップしました。教科書検定の是非については国際情勢も含めて結論は出ていませんから、テレビドラマでこうですと言ってしまうのは危険です。私もわからないことがあるし、社会観や歴史観をはらんでいますし。だからこそ、ドラマを見た1人ひとりが調べて考えてみほしいと思っていました。

「御上先生」が示した生徒との向き合い方

──生理の貧困など、ほかの学園ドラマでは扱われない題材も多かったですね。

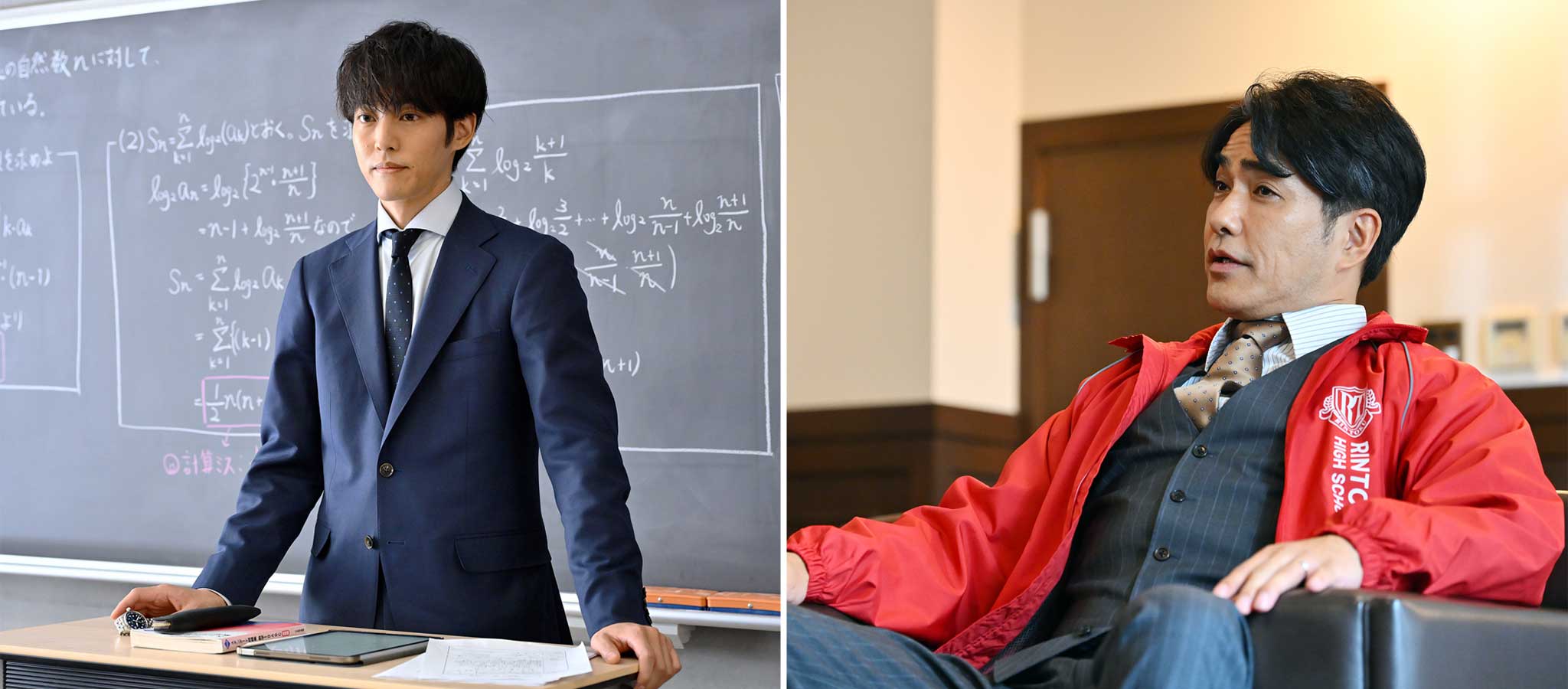

劇作家・演出家

1993年に劇団風琴工房旗揚げ。以後ほとんどの脚本とすべての演出を担当。2018年よりserial numberとして活動。全国どこへでも飛び回る綿密な取材で、多彩な題材をほかにない視点で立ち上げる。2016年『残花』『insider』で紀伊國屋演劇賞個人賞、2020年に映画『新聞記者』で日本アカデミー賞優秀脚本賞、2021年『All My Sons』(作:アーサー・ミラー)『コタン虐殺』で読売演劇大賞優秀演出家賞、ほか受賞多数。2025年に放送されたTBS日曜劇場『御上先生』脚本全話担当

(写真:本人提供)

詩森 そこは意識しました。どの題材も視聴者の方との摩擦はある程度は予測できたからこそ、書かせていただけたことも、題材の繊細さを理解したうえで、みんなでブラッシュアップを重ねられたことも感謝しています。とくに生理の貧困については女性作家として「負けられない」という思いで書きました。

本来、生理は恥じるべきものではないのに、女性はその現象自体を恥として育てられています。そこに貧しさが覆い被さると、命を奪いかねない出来事が起こることも。ドラマの脚本というチャンスをいただいたのだから、うずくまっている女性たちに「声をあげてもいいんだよ」と言ってあげたかったのです。この回は大きな反響がありましたね。演じた俳優さんが最初から勇気を持って臨んでくれていたのを知っていたので、ホッとしました。

寺田 学校は社会の縮図ですよね。社会では人々が力を結集してその問題に立ち向かいますが、学校では基本的に先生が1人で立ち向かっています。先生の役割は子どもの学びを導くことですが、問題を抱えて学びに向かえない子もいます。多くの学園ドラマでは熱血教師が家庭に乗り込みますが、それでは先生の仕事が際限なく増えてしまう。

しかし、「学校や教員の役割ではない」と問題を放置すれば格差は広がる一方です。どちらも適切な解決策とは言えませんが、松坂桃李さん演じる御上先生は「生徒は自分の力を使い、先生は投げ出さない」という切り口を提示してくれました。これを実際にやるには難しい舵取りや線引きが必要ですし、ファシリテーションの力が問われますが、「こういうやり方もあるのか」と気づけた人は多いのでは。

詩森 ヒントにしていただけるところもあるかもしれませんね。最初に寺田さんに取材させていただいた時、私はアクティブラーニングもわかっていなくて。けれど、調べるうちに「これは演劇のワークショップに近いのかもしれない」と思うようになりました。ファシリテーションは、慣れるとできるようになるもの。先生の個の力に頼るのではなく、みんなでやり方をシェアしたら、ブラッシュアップされていくのではと思っています。

御上先生の「そうだね」がもたらす肯定感

──近年、教員にファシリテーターとしての役割も求められるようになりつつありますが、やり方がわからない方、苦手な方もいるのではないでしょうか。

広島県総務局付課長、福山市教育委員会 学校教育部参与

早稲田大学法学部卒業後、2004年に文部科学省に入省し、教育改革の司令塔、教育投資の充実、東京オリンピック招致などを担当。2014年に広島県教育委員会に籍を移し、学びの変革推進課長として、教育改革の企画立案と実行、県立広島叡智学園中・高等学校の創設、ふるさと納税を活用した寄附金制度の創設、高校入試制度改革、高校生の海外留学促進などを担当。ミシガン大学教育大学院修士課程修了(2022年、学習科学・教育テクノロジー専攻)

(写真:本人提供)

寺田 日本の学校教育は教科書の端から端まで教えなければというスタンスです。先生たちも、本当は子どもが自分で考え、気づくほうがいいという思いはお持ちだと思いますが、時間的な制約もあってなかなか難しいもの。

その一方で文科省は教科書に載っている知識を全部教えるのではなくて、その背後を考えようということを徹底してきました。しかし、先生自身が「この授業を通じて児童生徒に何をわかってほしいのか」を理解していないと、教科書の知識を全部教えることになりがちです。

詩森 本来、ファシリテーターは結論を導いてはいけないもの。執筆にあたり、海外の授業を見たのですが、自由にランダムに生徒たちが話していて、ドラマよりもっとカオスです。一方、テレビドラマの場合、取り上げるテーマに関する視聴者の知識はゼロベースですから、ある程度例示して御上先生が導いていく必要がありました。その兼ね合いが難しかったですね。

──それでも、御上先生にはファシリテーションの参考にできるところがあるように思います。

詩森 御上先生が途中で質問を投げかけたり、吉岡里帆さんが演じる副担任の是枝先生が話に入ったりしながら、生徒が自分たちなりの結論に辿り着くというやり方は有効かもしれませんね。御上先生はスーパーマンだと思いますし、そうでないとドラマの主人公にはならないんです。

ただ、御上先生が生徒の言葉をいったん待って、「そうだね」と肯定してくれる。そこで生徒が感じるうれしさがあると思うのです。ほめられるのともまた違う、自分がそこにいることを肯定してもらえることが大事なのではないでしょうか。私は意識的に御上先生に「そうだね」というセリフを言わせたのですが、それがSNSでピックアップされたのはすごく象徴的だなと感じます。

寺田 御上先生は問いの投げかけ方が上手ですよね。学校の先生はどうしても、自分の「正解」に誘導するか、荒っぽく「どう思う?」と問いかけるかという両極端になりがち。ファシリテーションするうえでは「いかに良質の問いを投げかけるか」がとても大事なのだと思います。

詩森 ありがとうございます。そこが一番苦労したところかもしれません。執筆しながら私も物語の生徒と向き合っているので、「ここでどう問いかけるか」が浮かばないと書けないんです。

寺田 良質な問いは、徹底的に考えるから浮かぶのですね。

「文科省が悪い」で済ませる状況を変えるべき

───現在、学校現場では長時間労働や教員不足などさまざまな課題があります。その点についてはいかがですか?

詩森 制度の問題については、今回まったく書けていないですね。ドラマの舞台の隣徳学院は待遇がいいですし。これは公立校を舞台にしないと書けないなと。

「偏差値の高い子たちだから解決力が高いのだ」という声もありましたが、偏差値の高い学校が舞台だから面白かったわけではなくて、生徒1人ひとりと向き合って書いているからです。これまでの学園ドラマでは、問題を抱えた学校の生徒はすぐに「うるせえ!」と暴力を振るう、みたいに画一的に書かれがちでした。でも、1人ひとりがそれぞれ一生懸命生きているはずですから。

寺田 最終回で、北村一輝さん演じる古代理事長が記者会見に臨む前、御上先生と2人で話すシーンがありましたよね。このドラマのハイライトだと思いました。

詩森 北村さんはずっとドラマや台本について考えていらして、プロデューサーさん経由で「(御上と槙野に不正を暴かれる)料亭のシーンだけでは語りきれないものがあるよね」と言われまして。しかし、古代理事長の教育に対する思いを記者会見でヒロイックに話すのも違うと思ったので、御上先生と話す形になりました。

「社会も教育も倒すべき敵ではなく守るべきだ」というセリフには、私が教育について思っていることを反映できたと思っています。あのシーンによって、「御上先生」というドラマが完成したと思っています。「政治が悪い」「社会が悪い」ではなく、どう育てていくかをみんなで一緒に考えたいなと。

(写真:©TBS)

寺田 多くの課題解決に向けた教育改革が進行しているものの、教育行政と学校現場には乖離があります。「“文科省が悪い”と言っておけばいい」という今の状況を何とかしなければ。文科省もまた、「われわれが悪者になっておけばいいんでしょ」という面がありますが、本質的ではないと思うのです。

文科省が果たす役割はすごく大きいのですが、その役割は「現場を信頼し、現場を守れる強さ」「多様性を認められる強さ」に変わるべきではないでしょうか。「現場や教育委員会に任せてもいいものはできない」という声もあがりますが、「いやいやそんなことはない。日本の学校現場は強いんです」と言える強さを文科省が身につけなければ。

それができたら、御上先生のような強さを持った先生も増えるのではないでしょうか。やはり事件は霞が関ではなく現場で起きていますから、いかに文科省が腹を括って支えていけるかでしょう。

詩森 寺田さんがくださったメールに、「日本社会自体が歪んでいるとしたら、その歪んだ社会で活躍できる人材を育成するのが、果たして教育改革の目指すべき姿か」とありましたね。

寺田 アメリカの大学院時代、先生がよく「プリバレッジ」という言葉を使い、「特権階級は自分たちのような人間を再生産し、弱者を取り残す教育システムを作りがち。それに無自覚な行政官は0点だ」と言っていました。大学進学実績で勝負する世界は、プリバレッジと苦しみがより生まれる社会なのではと思います。

(写真:©TBS)

詩森さんがよくおっしゃるように、描く理想の社会に近づけるために教育はあるべきです。その解決策を学校教育だけに求めるのはアンフェアだと思いますが、教育は大きなカギになるはず。

ドラマでは「パーソナル イズ ポリティカル」という言葉が出てきましたが、同時に「ポリティカル イズ パーソナル」でもありますよね。1人ひとりがアクションすることが教育システムを変えることにつながるし、政治や社会を変えることにつながるはず。それは、私にとって死ぬまでの目標でもあります。

詩森 まずはどういう社会にしたいのかを考えることが大事ですね。日本はグランドデザインを作るのが苦手ですが、私は取材のときに次の学習指導要領に向けて頑張っていると聞いて期待しているんですよ。いいものを作ろうと動いている人たちがいること、その機運が高まっていることに期待しています。

(注記のない写真:©TBS)