肉系に強い松屋が「おしゃれパスタ」を始めた理由 およそ5年ぶりとなる新業態の店舗をオープン

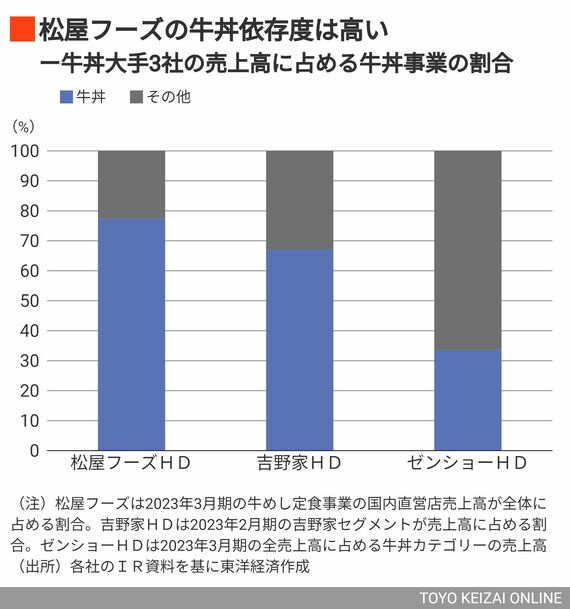

松屋フーズは松屋のほかに、とんかつの「松のや」や、すしの「すし松」などを展開する。しかし、国内総店舗数(1245店舗)のうち、82%にあたる1031店舗が松屋だ(2024年1月末時点)。売上高で見ると、2023年3月期の売上高のうち77%を松屋(国内牛めし定食事業)が占める。

「吉野家」を運営する吉野家ホールディングス(HD)も牛丼の割合が高く、吉野家の2023年2月期の国内売上高は全体の67%を占めている。しかし、松屋フーズと異なるのは、第2の柱の存在だ。うどんチェーン「はなまるうどん」が、売上高の15%を占めている。

ゼンショーは幅広い収益源を確保

牛丼チェーン「すき家」や「なか卯」を展開するゼンショーホールディングス(HD)は、ほかにもさまざまな業態を持つ。100円すしチェーン「はま寿司」やファミリーレストランの「ココス」、パスタ専門店「ジョリーパスタ」、さらには小売事業を展開するなど事業領域は多岐にわたる。

そのため、2023年3月期の売上高における牛丼カテゴリー比率は全体の33%にすぎない。幅広い収益源を確保していることがわかる。

喫緊の課題である新業態の育成を急ぐ松屋フーズが、新業態としてパスタを選んだ理由は、調達する食材の分散化がある。

松屋フーズの主力は松屋であり、どうしても牛肉や米が仕入れの多くを占めるが、この点、パスタ業態となるとメイン食材は小麦粉になる。調達する食材の偏りを緩和することができれば、食材価格が乱高下している中でも、その影響を小さくすることができる。

実際に、ウクライナ侵攻後に価格が上昇していた小麦は、アメリカでの豊作などの影響により、足元では価格が低下している。一方で、牛肉の価格は足元で上昇している。「牛肉や米がメインの牛めしと小麦粉が中心のパスタは、収益の安定化という意味ではいい組み合わせなのではないか」と、前出の飲食業界関係者は指摘する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら