熊本地震を見てみると、発災から3時間以内にトイレに行きたくなった人の割合は38.5%で、6時間以内まで含めると72.9%になります。発災後、3時間以内というのは、ほとんどの人が水や食事を摂っていないと思います。大混乱状態で、そこまで手が回らない状況だと考えられます。

しかし、このような混乱状態だったとしても、約4割の人がトイレに行くのです。

大きく揺れているときは極度の緊張状態で、必死に命を守る行動をとると思うのですが、極度の緊張状態というのは長くは続けられません。命の安全が確保できれば、ほんの少しほっと息をつくはずです。そのとき便意や尿意が起きる可能性があります。

体調を崩し、下痢や嘔吐する人もいると思います。水や食料はある程度我慢できますが、排泄は我慢できるものではありません。

災害時でも排泄は、待ったなし

このように大災害時であっても、排泄は待ったなしです。

ここで私たちが毎日使用している水洗トイレの仕組みについて考えてみたいと思います。

水洗トイレを使用するためには、給水設備と排水設備、電気設備、さらには汚水が流れていく先の下水処理場や浄化槽が適切に機能していることが求められます。もちろん、プライバシーを守れる環境も必要です。便器だけがあってもダメですし、屋外に穴を掘ればよいというものでもありません。

大災害で停電になると、浄水場が機能しなくなる可能性がありますし、仮に水を送ることができても、オフィスビルや集合住宅などの高層建築物はポンプで水を上層階に運ぶため、それができなくなって断水します。

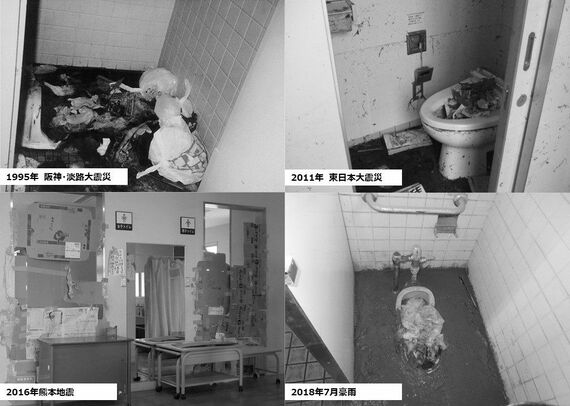

また、給排水の配管が損傷することも考えられます。浄水場や給排水設備に問題がなかったとしても、汚水を処理する施設が被災すれば水洗トイレは使用できません。東日本大震災では津波により沿岸部の下水処理場が被災しましたし、西日本豪雨では河川の近くにあった、し尿処理場が浸水しました。

これらからおわかりいただけると思いますが、水洗トイレはさまざまな要素が機能してこそ成り立つシステムですので、災害には強くありません。

水洗トイレが使えないときの対応策として、外部から仮設トイレなどを調達することが選択肢の1つとして挙げられます。これは重要な対応策ですが、仮設トイレの運搬に関わる道路事情に大きく左右されることを忘れてはいけません。災害時は、建物倒壊、火災発生、地盤沈下、液状化などで、道路がスムーズに通れるとは思えません。

大切なのはその場に備えることです。前述のとおり、3時間以内に約4割の人がトイレに行くことになりますので、水や食料よりも先にトイレを対応することが必要になります。

しかし、これまでの災害では残念ながらトイレの備えができておらず、トイレが大小便で満杯になり、著しく汚染されたトイレパニックとなりました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら