高齢者の「賃貸入居」を難しくする3つの阻害要因 「住宅難民問題」の解決にはたして道はあるのか

孤独死には別の問題もある。賃借権は相続の対象になるからだ。賃貸借契約期間中の孤独死で、連帯保証人や緊急連絡先が相続人であれば、契約を終了させることができるが、相続人が不明な場合は法的な手続きが必要となり、契約を終了させるまでに時間がかかることになる。

さらに、入居者の残した家財道具等(残置物)も相続の対象になるので、勝手に処分することができない。相続人に引き取りを求めるか、処分の同意を得る必要もある。

この残置物の問題についても、国土交通省が2021年6月に、賃貸借契約の解除や残置物の処理を内容とした死後事務委任契約に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を定めた。

こうした国の指針を得ることで、賃貸借契約の段階でリスクを減らすことができる体制が整いつつある。高齢者の住宅難民問題への糸口は見出したものの、本格的な不安解消にはまだ時間がかかるだろう。

若年層は長期的なプランを

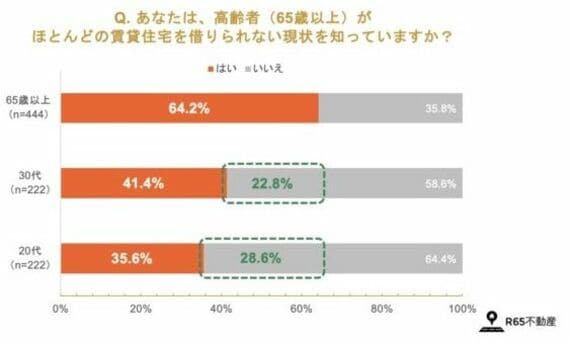

さて、再びR65の調査結果を見よう。この「高齢者の住宅難民問題」については、65歳以上では64.2%がその実態を認知している一方、20代では64.4%、30代では58.6%と6割の若者が認知していないという結果になっている。

こうした現状を知った20~30代は、「高齢者の受け入れはリスクが伴うのでしょうがない」53.8%(とてもそう思う16.2%+まあそう思う37.6%)と回答する一方で、「将来のことを不安に思う」(67.8%)、「年齢を理由に住まいを選択できないことはおかしい」(63.0%)、「社会課題としてもっと周知されるべき」(72.7%)などの問題意識も高めたようだ。

住宅確保要配慮者に対しては、本来は公営住宅がカバーすべきではあるが、公営住宅の数は決して多くはない。また、国土交通省では、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(=セーフティネット住宅)を登録し、「セーフティネット住宅情報提供システム」によって物件を検索できるようにしているが、これも数は十分ではない。

高齢者の住宅確保として、一般の賃貸住宅が活用されることが期待されるが、行政や業界のこれからの頑張り次第というところだろう。

となると、住宅を購入して高齢期のリスクに備えるという考え方も生まれる。困ってから住宅を購入しようとしても難しい場合も多いので、住宅ローンを組める若いうちから高齢期の住宅確保を視野に入れて、長期的な計画を立てることが必要だろう。

超高齢化社会となる我が国においては、高齢期にどこに住むかは大きな課題だ。社会全体で改善に向けて本腰を入れて取り組む段階にきているように思う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら