やる気に満ちあふれる「目標設定」の絶妙な立て方 タスク達成を想定するか、行動の意味に主眼置くか

「仕事をしなければならないのに、どうもやる気になれない」

「初期衝動は大きいのに、結局は長く続かない」

などなど、モチベーションを高めるために四苦八苦している方は決して少なくないだろう。「人間、誰しもそんなものだよね」と開き直ることだってできるかもしれないが、とはいえそれではなんの解決にもならない。

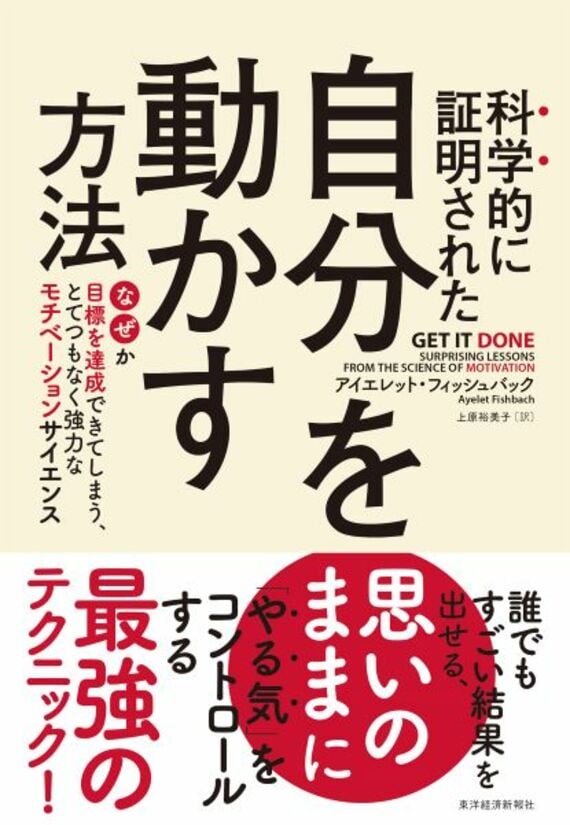

では、どうしたらいいのだろう? この問いに対して、『科学的に証明された 自分を動かす方法』(上原裕美子 訳、東洋経済新報社)の著者、アイエレット・フィッシュバック氏は次のように述べている。

目標はパワフルなモチベーションツール

心理学者と社会学者と経済学者を一部屋に集めて議論させたとき、たった一つ彼らの意見が一致する真実があるとすれば、それはこの基本原理――行動を変えるためには、その行動が起きるシチュエーションを調整するほうがいい――ではないだろうか(それ以外はすべてのことについて徹底的に意見がぶつかるに違いない)。この原理こそが行動科学の基盤であり、モチベーションサイエンスにおける多くの発見を支えている。(「はじめに」より)

モチベーションサイエンスはここ数十年で台頭してきた比較的新しい学問分野だが、近年は急速な勢いで拡大しているのだという。環境が人の成長に与える影響について、世間の関心が高まっているからだ。

そしてモチベーションサイエンスで得られる知見はほとんどの場合、他者を動かすために活用されるようだ。たとえば企業であれば、組織目標を掲げ、社員の勤労意欲をかきたてようとするだろう。環境問題を考えるエネルギー会社なら、たとえば電力消費を抑える事例について情報共有をし、利用者に節電への意欲を抱かせるかもしれない。対象が誰であれ、他者を動機づけさせるプロセスとしてそれは役立つわけだ。

だが、もうひとつ見逃せないポイントがある。モチベーションサイエンスの理論は、「自分自身を突き動かすこと」にも利用できるという点である。

重要なのは、他人から動機づけをされるのではなく、自分の欲望や希望を自分で舵取りしていくために、モチベーションサイエンスをいかに活用すべきかということ。それは、本書のテーマでもある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら