日本マイクロソフト

サイバーセキュリティはテクノロジーの観点で語られがちだが、実際には人材育成や情報共有など、個々の企業による取り組みが不可欠だ。実はIT資産ストックの多くは民間企業によって支えられている。企業の果たす役割とはどのようなものか。制作:東洋経済企画広告制作チーム

片山 ここまでのセッションでは、サイバーセキュリティのテクノロジーに焦点を当てた話をしてきました。このセッションでは政策的な側面でお話しできればと思います。

考えてみれば、陸、海、空、宇宙などに比較し、サイバー空間は唯一人間、企業が作ったものだと思います。したがって、民間でサイバー空間を安全にするという役割に焦点を当てる必要もあると思います。

横浜 日本のICTインフラについて、実に90%のICTストックは、民間企業が保有し、運用しているというデータがあります。サイバー空間でも、もちろん国がしっかりと守らなければいけないのですが、この90%の部分を全部守れるわけではありません。ICTアセットのオーナーであり、オペレーターである個々の民間企業が、まずは主体的な役割を果たしていくということが必要なのではないかと思います。

梶浦 経団連ではサイバーセキュリティに関する研究をし、これまで3回提言を出しています。1回目、2回目は重要インフラ企業をどうやって守るのかに議論が集中したのですが、3回目では、さらに、中小企業を含むサプライチェーン全体をどうやって守るのかということを議論しました。

提言の視点としては2つあります。1つはSociety 5.0時代に向けた価値創造、もう1つはIoTによりあらゆるモノがサイバー空間と結びつく中での危機管理です。

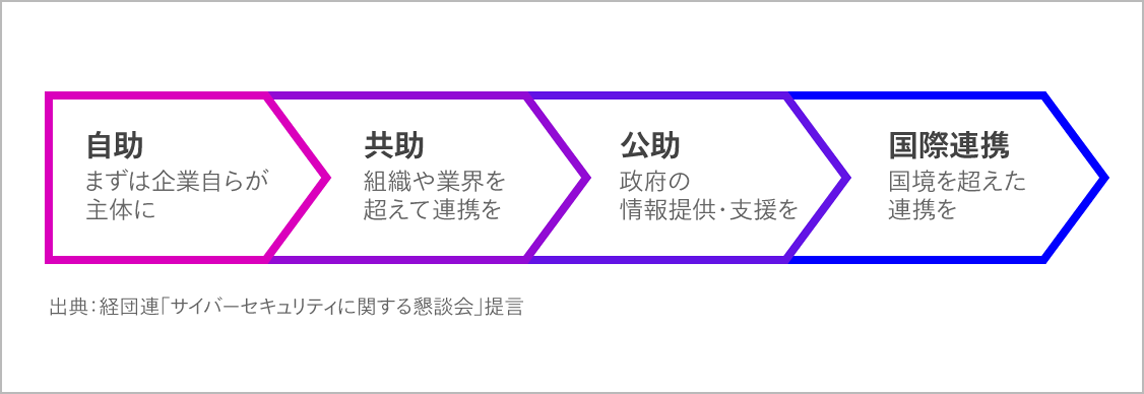

サイバーセキュリティ対策に取り組む姿勢としては「自助・共助・公助・国際連携」の視点から取り組みを推進します。

具体的に取り組むべき事項としては、企業を含む国民全体の「意識改革」が大切です。とくに産業界においては、経営者の意識改革が不可欠です。CISO(最高情報セキュリティ責任者)を雇って任せればいいということではありません。サイバーセキュリティは技術課題ではなく経営課題なのです。

片山 経営者にとって、グローバルなリスクマネジメントが重要というわけですね。横浜さんは米国立標準技術研究所(NIST)が2017年5月に主催した「NISTフレームワークワークショップ」のパネリストも務められました。リスクマネジメントについてどう考えればいいのでしょうか。

横浜 日本ではどうしてもリスクは何か忌み嫌うべきものと捉えられがちです。とくにサイバーセキュリティに関してはゼロリスクというのはありえません。まずここを経営者の意識改革の出発点にすべきだと思います。

NISTのフレームワークは、リスクは逃避するものではなくてマネージするものなのだという基本的な理念にのっとって作られています。完全に防御できないのであれば脅威の検知や対応、復旧もしっかりやりましょう、というわけです。

経団連

情報通信委員会 企画部 会長代行

日立製作所 上席研究員

梶浦 敏範

日本電信電話株式会社

CISO

横浜 信一

片山 先ほど梶浦さんが、経団連の提言の中で、人材育成について触れられました。人材はいつもキーワードになります。

梶浦 人材が重要だということを否定される人はいないでしょう。経済産業省が以前行った調査※では、今後サイバーセキュリティの人材が19万人以上不足すると予測していました。この調査では具体的にどのような職務の人材が不足するかまでは触れられていなかったので、いったいどんな人材が足りないのかを別のシンクタンクに依頼をして調べてみました。すると、本当にフロントで日夜24時間戦っているエンジニアも足りないんですけれども、それよりも圧倒的に足りないのはエンジニアと経営者を結ぶ人材、あるいはセキュリティのセンスがあって経理や総務をやっているとか、あるいは広報をやっている。そういう人材が足りないのです。

片山 まさに人と人、国と国とを結ぶ人材が求められているわけですね。さらに、企業と企業とを結ぶ取り組みも必要だと思います。NTTでも、グローバルに民間企業同士で取り組んでいる施策があるそうですね。

サイバーセキュリティ対策に取り組む姿勢

横浜 IT・通信業界の国際的企業とともに、セキュアなデジタル経済に向けた評議会「CSDE(Council for Securing Digital Economy)」を昨年、立ち上げました。サイバー空間を守るためには、もっとオペレーションや運用など現場のレベルで協力できることがあるのではないかと、かなり実務的な対策について腹を割って話し合う形でやっております。昨年の11月にはボットネット(不正に乗っ取られた攻撃用のネットワーク)に関するアクションレポートも公表しました。当社ではこのほか、国内でも日本の企業44社による「産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会」にも参加しています。検討会にはその名のとおり、製造業から電力、通信、放送、運輸、金融まで産業を横断する多彩な企業が参加し、必要な人材像の定義や育成などにとどまらず、さまざまな情報共有、意見交換を行っています。

※経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査」(2016年)

片山 マイクロソフトは、ハイテク企業やセキュリティ企業などとともに2018年、「Cybersecurity Tech Accord」を発表しました。ここでは、テクノロジー企業として「自分たちのお客様、ユーザーに安全・安心なものを提供すること」「製品などが間違った使われ方をすることへの反対」「サイバーセキュリティ対策強化につながるユーザー、顧客、開発者の啓発」「サイバーセキュリティを高めるような企業同士の相互協力」などを掲げています。すでに日立製作所など日本の企業にも賛同いただいていますが、くしくも本日、NTTにも参画いただくことが発表されました。ありがとうございます。

横浜 私どももグローバル企業になりつつありますので、このような企業の集まりには積極的に参画をしていきたいと考えています。その際、ICT企業の集まりもさることながら、できれば、ユーザー企業の方々、つまり異業種の方々との横断の集まりというところに協力関係を広げていきたいというのが狙いです。

片山 グローバルでの連携という点では昨年11月、フランスのマクロン大統領が「サイバー空間の信頼性と安全性のためのパリ・コール(パリ宣言)」を発表しました。すでに多くの国や民間企業、市民社会組織の支持を得ています。日本政府のほか、多くの日本企業もサポートを表明しています。

梶浦 第二次大戦後に南極条約ができました。これまで利用ができないと思っていた南極が科学技術の発展で使えるようになってきた。それに伴い、中には、核実験をしたいという国や領土を取りたいという国も出てきた。しかし、南極では領土問題は凍結する、核実験をしないという取り決めをしたわけです。サイバー空間もそういう意味では、科学技術の進歩によって使えるようになってきた新しい空間です。南極条約の先例に倣い、サイバー空間条約のようなものに昇華していってほしいですね。

日本マイクロソフト

政策渉外・法務本部

デジタル政策部長

(サイバーセキュリティ・プライバシー)

片山 建

横浜 相矛盾するような考え方なんですが、やはり現場主導でなければならないとも思います。どんなに政府の高官同士が握手をしても、現場が変わらなければ、セキュリティは変わらないわけですから。高いレベルでの国際連携と、現場レベルでの協力・連携、これがやはり両方必要なんだろうなということを強く感じています。

片山 最後に日本のサイバーセキュリティの推進に向け、期待も込めてメッセージをお願いします。

横浜 長い人類の歴史で考えれば、デジタルを使って経済や生活を変えていくという時代は、ほんの入り口に立ったばかりのところだと思います。企業にとっても、その新しい経済社会、使い方というものを一緒に考えていく、そういうコミュニティーに参画をしていくというスタンスがいいのではないかと思っています。決められたルールに従うのではなく、一緒にルールをシェイプする仲間として参加してほしいと願っています。

梶浦 Society 5.0とは、デジタルデータを活用しましょうということです。皆さんが持っているデータを使って、皆さんの仕事を楽にし、付加価値を付けていくことです。そのために必要なのがデータの信頼性で、それを担保するためにもサイバーセキュリティは重要です。その新しい時代の付加価値を作るためにサイバーセキュリティに力を入れる。これは当たり前のことだというふうにお考えいただきたいと思います。

片山 お二方とも、貴重なご意見、ありがとうございました。

episode 3 session 5

セキュリティ問題は

株主代表訴訟につながる

お問い合わせ

日本マイクロソフト

サイバー犯罪で

狙われる理由本丸は大企業、

突かれるは「中小の脆弱性」 episode 2仕事を劇的に変える

「Office×AIの破壊力」Windowsサポート終了を

「チャンス」に episode 4マイクロソフトが

提唱する「適切な」

IT管理中堅・中小企業でも

ローコストで堅牢に episode 5 ニューノーマルの

働き方に求められる

ビジネス基盤コロナ禍で見えてきた

IT環境の「12の課題」 episode 6 マイクロソフト発、

コロナ時代の

3つの新機軸距離という「制約」を、

「価値」を生み出す源泉に