デジタル化の波により自動車産業の構造は大きな転換期を迎えている。クルマは「自動車」としてのハードから、「移動」を提供するサービスへと意味を変え、その結果、モビリティ市場の裾野が大きく広がっているのだ。状況が刻々と変わっている中、変化を捉えてビジネスを躍進させるために企業はどうすればよいのか。2019年5月に出版された『Mobility3.0』(東洋経済新報社)著者である川原英司氏に、詳しく聞いた。 制作 / 東洋経済ブランドスタジオ

ここ数年、自動車業界で頻繁に登場するようになったのが「CASE」や「MaaS」という言葉だ。自動車産業は今「100年に一度の大変革期」の真っただ中にいるが、さらにこうした変化の先に「モビリティ3.0」の時代が来る、と川原氏は説明する。

「モビリティ1.0は、100年続いた伝統的な自動車の時代であり、モビリティ2.0とは、CASEによって自動車産業のビジネスモデルが変わる時代。そして、私たちが今注目しているモビリティ3.0は、CASEの4つが掛け算のように効き、産業の垣根を越えてさまざまなプレーヤーがモビリティに参入し、新しいエコシステムが築かれる時代です」(川原氏)

CASEとは、自動車業界の変化点を示す「Connected(コネクテッド・ネットワークとの接続)」「Autonomous(自動運転・自動制御システム)」「Shared/Service(移動のサービス化)」「Electronics/Electric(電動化)」という単語の頭文字を取ったものだ。

アクセンチュアの「Mobility3.0」に関する記者発表会には、多くのメディアが集まった

CASEが掛け算で効いてくる

CASEが「掛け算で効く」とは、4つの要素が相互作用することによってモビリティの高度化が進むということを意味する。例えば、『Mobility3.0』で紹介されているように、“C”(コネクテッド)דA”(自動制御)で車両の遠隔リモートコントロールが可能になったり、“A”(自動制御)דS”(サービス)で無人配達のサービスが生まれたりしている。

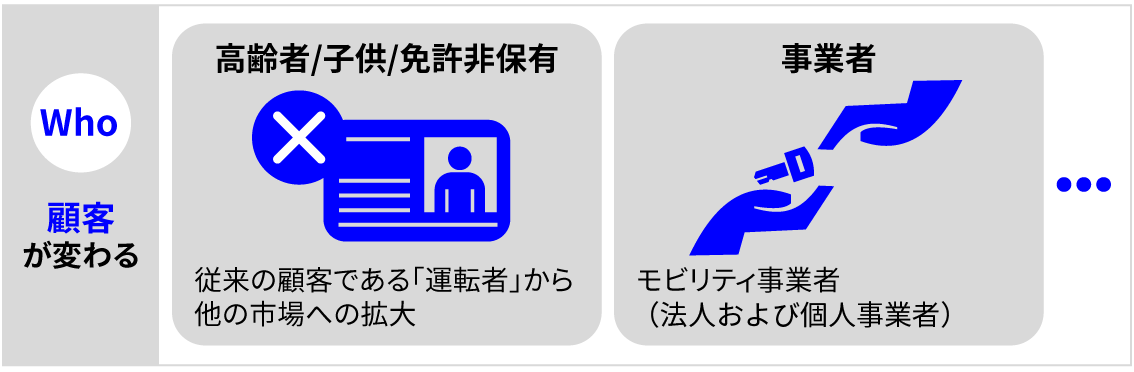

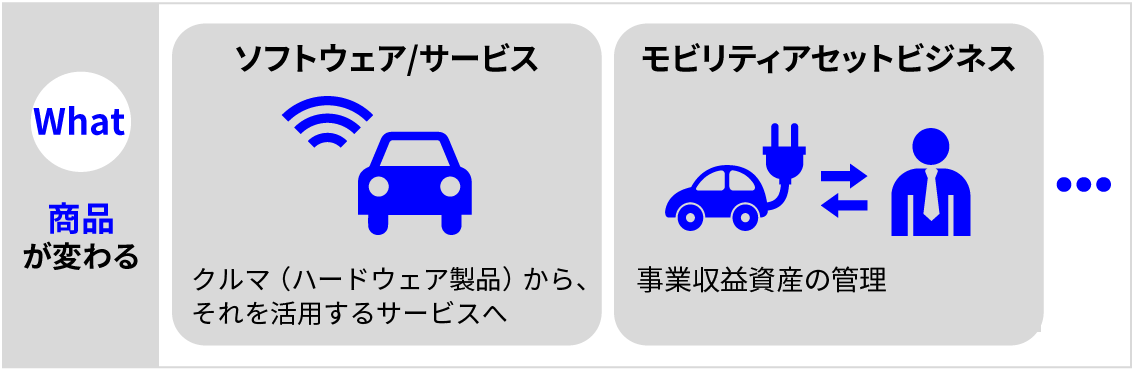

こうした重層的なパラダイムシフトがもたらされることで、顧客や商品、ビジネスモデルが変化していく。その結果、モビリティを取り巻くプレーヤーにとって、つねに新しい機会が生み出されることになる。本書では中でも影響を受けやすい産業として「通信」「ハイテク」「金融」「電力」の4つを取り上げ、新たに生まれると思われる事業機会について詳しく紹介している。

「“C” (コネクテッド)が実現されることにより、金融や保険などで新しいサービスが生まれています。例えば、車両から走行距離や急加速・急停止の頻度などの情報を取得し、保険料を決定する自動車保険が登場します。個人の年齢だけではなく、運転が荒いのか慎重なのか、という運転傾向から保険の内容を決定することができるので、より的確なプランが適用されるようになるのです」(川原氏)

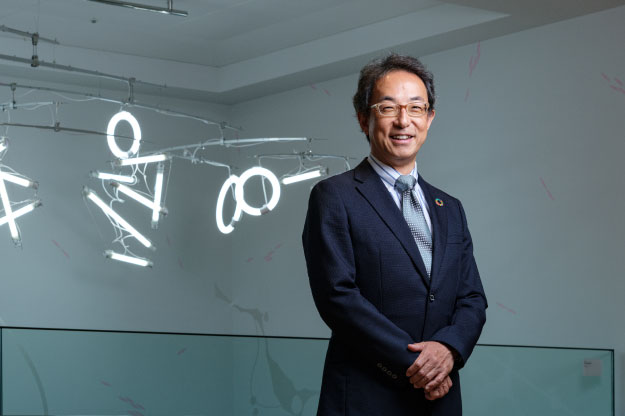

川原 英司

Eiji Kawahara

戦略コンサルティング本部

マネジング・ディレクター

モビリティを取り巻くビジネスの変化

また、接続された自動車を遠隔で操作できることは、与信の審査・管理のあり方にも変化を与えるという。

「ローンの支払いが滞ると遠隔操作によってエンジンが停止される、というような金融機関にとってのリスクヘッジシステムがあれば、与信のハードルが下がることが考えられます。これまでは、経済力が不十分で自動車のローンが組めなかった人も組めるようになり、移動というモビリティサービスが受けられるようになります」(川原氏)

モビリティ3.0の到来により、自動車の資産価値としての評価の考え方が変わることも大きな変化の1つだ。自動車への意識が「所有」するものから「利用」するものに変化していく中、その資産価値は年々下がるのではなく、「移動する」というサービスを提供できる限り、その時点の価値を維持することが理論上可能となる。そこで考えられるのは、自動車を事業に用いる企業や個人に対し、彼らが効率的に収益を最大化できるようにする「アセットマネジメント」サービスだ。自動車も、不動産のように収益を生む資産となる時代がやってくる。

昨今、高齢者ドライバーによる交通事故が連日のように報じられている。こういった事故は、自動車の操作ミスによるものが多い。そもそも、操作ミスを防ぐ技術である衝突被害軽減ブレーキ(いわゆる自動ブレーキ)は、2003年にすでに導入されており、今や軽自動車にも標準で搭載されるほど当たり前の技術になっている。しかし、ほんの10年前と比べてクルマは飛躍的に進化しているものの、このような事故はまだなくなっていない。モビリティ3.0の世界では、解決できるのだろうか。

「事故防止を自動車の個別の安全技術に頼るのではなく、移動そのものの課題を解決することで防ぐ、というのがモビリティ3.0の考え方です。自動運転技術とシェアリングサービスを掛け合わせ、自動運転化されたシャトルバスやシェアリングカーなどのサービスを利用できる世界なら、運転の苦手な人や運転免許を持っていない人は自ら運転する必要がなくなり、安全に、そして自由に移動できるようになります」(川原氏)

このような自動運転サービスはもはや夢物語ではなく、2030年までには生まれると予測されている。川原氏はさらに、日本ならではの優位性も強調する。

「日本は他国に比べて急速に少子高齢化や過疎化が進んでいる課題先進国です。とくに地方では、公共交通の利用者減少などモビリティに関する課題を多く抱えている分、そこで成立する事業モデルができれば、日本に続いて課題に直面する海外市場にも適用できるチャンスでもあるといえます。実際に、例えば福島県会津若松市では同市と会津大学、そしてわれわれアクセンチュアの3者によって、過疎化や高齢化社会といった地域特有の課題を解決する、モビリティサービスを含むスマートシティに関するさまざまな取り組みが行われています」

モビリティサービスが普及し、手軽に安心して出かけられるようになれば、高齢者だけでなく、免許や自動車を持っていない人さえも、今以上に活発に移動することができるようになるだろう。

「三重県でのライドシェアサービスの実証実験では、住民の外出意欲が増し、地域のコミュニケーションが活発になったという事例もあります。このように、ライドシェアサービスは新たな移動需要を生み出します。また、運転の必要がなくなった車内で、皆で映画やゲームを楽しみたい、おいしい食事を味わいたいといった、さまざまなニーズが新たな市場を生むでしょう」(川原氏)

このようにモビリティの変化がもたらす新たな市場の創出により、業種業態を問わずさまざまな企業が参入するようになる。既存プレーヤーにとっては、思いもよらなかった相手がライバルにもパートナーにもなりえるのだ。実際に、自動車メーカー同士にとどまらず、自動車メーカーと異業種企業との協業の例は、国内外問わず枚挙にいとまがない。

「CASEの波が押し寄せる中、さまざまな開発を自動車メーカー1社で進めようとすると莫大な資金と時間がかかります。グループを超えた規模も必要になるので、同業同士や異業種間で連携することで効率化を図り、同時にエコシステムを形成することができるのです」(川原氏)

このような大規模な変革に素早く対応し、機会を生かすために、企業はどのようにすればよいのか? 川原氏によると、このモビリティ3.0の世界はすべてが一気に変わるというものではないため、つねに2つの視点が求められるという。

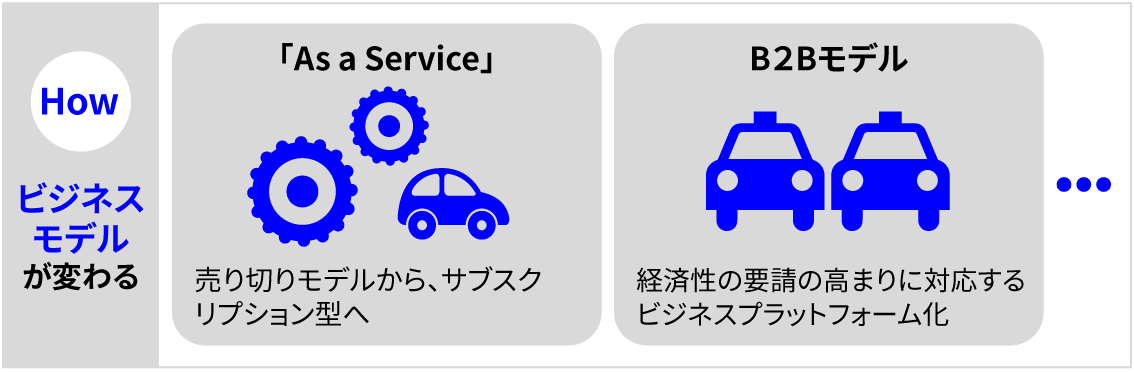

「既存のビジネス(Core/コア)と新しいビジネス(New/ニュー)の両輪を同時に動かすことが重要になります。既存事業はデジタル技術を使って効率化を図り、そこで浮いた資金や人材などのリソースを新規事業に分配して、新しいビジネスを創るのです」

フューチャリストとストラテジスト

そうした経営のために必要な人材として、「フューチャリスト」と「ストラテジスト」の存在を川原氏は挙げる。社会・事業に影響を与えうる最新テクノロジーを見抜き、適切な技術進化・社会進展を予測するフューチャリスト、それについてビジネス視点で施策を考え、経営戦略に落とし込むのがストラテジストだ。

「フューチャリストを自社で育成するほか、外から採用する方法もあるでしょう。例えば、われわれのようなコンサルティングと連携するのも1つの方法です。自分たちが変わるために外のイノベーターの考え方を取り入れるというわけです」

変化の激しい時代において、既存のコアビジネスをいつまでも主力事業に据えることは危険だ。時機を逃さないようにするためには、コアが力強いうちに新しいものをどんどん試し、スピーディーに戦略を実行することが必要となってくる。