アクセンチュアが、テクノロジーの潮流に関する調査レポート『テクノロジービジョン2019』を発表した。今年も「ポストデジタル」「DARQ (ダーク)」といった興味深いキーワードが目白押しだが、トレンドに飛びつくだけでは企業の利益につながらない。新しい流れを捉えて戦略的に事業に落とし込むには、どうすればいいのか。日本語版の編集に携わった2人のコンサルタントに聞いた。

前回のテクノロジービジョン2018の記事はこちら (前編・後編)

制作 / 東洋経済ブランドスタジオ

『テクノロジービジョン2019』のテーマは「ポストデジタル時代の到来―次への備えはできているか」でした。ポストデジタル時代とは、どのような時代でしょうか。また、トレンド1の“DARQ”の力とはどのようなものでしょうか。

槇ポストデジタルといっても、従来のデジタル技術が根底から塗り替えられるわけではありません。『テクノロジービジョン2015』で紹介したSMAC(*)などのデジタル技術が土台にありつつ、それらをさらに加速させる技術が実用化される中で、思いもよらなかった新しい世界が実現されるというイメージです。

(*)SMAC:より深いレベルで顧客を理解した顧客体験を創出するための4要素、Social、Mobile、Analytics、Cloudのこと。

テクノロジービジョン 5つのトレンド

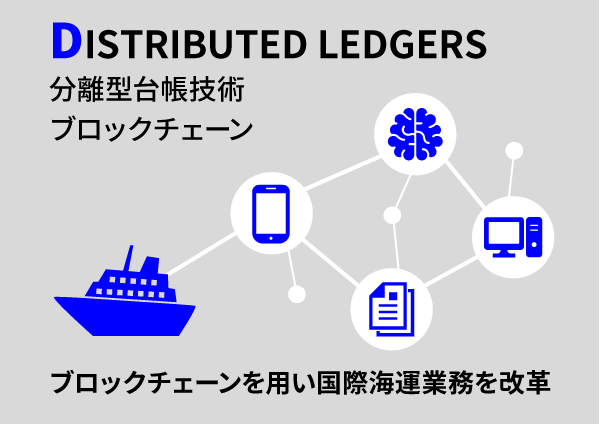

今回、時代を牽引するテクノロジーとして、Distributed ledgers(分散型台帳技術::ブロックチェーン)、Artificial intelligence(人工知能)、VR/AR(仮想/拡張現実)、Quantum computing(量子コンピューティング)という4つの技術を総称して「DARQ」を紹介しました。

DARQは、時に私たちの想像を超えていきます。例えば、仮想通貨の基礎技術だったブロックチェーンのテクノロジーが、ヨーロッパでは海運業で活用されていたり、ゲーム業界などのエンターテインメント領域を中心に利用されているVR/ARも、いまやほかの多くの業界で活用が始まっています。いかにテクノロジーを理解して、自分たちの事業に生かすか。今後はそれが企業の競争優位構築につながります。

新しいテクノロジーをビジネスに取り入れるためには、何が必要でしょうか。

岡野新しい領域は、成功事例をまねすることでは成功できません。求められるのは、まずやってみて、プロトタイプドリブンで素早い失敗とたくさんの学習を繰り返すこと。長い時間をかけて検討していると、モチベーションが下がりますしコストもかかります。また、ディスラプトが早い時代ですから、検討しているうちに陳腐化する恐れもある。かといってやみくもにやるのもいけませんが、クイックにやる手立てと、素早く・多く失敗しようとするフェイルファスト(Fail Fast)精神を持つ企業が有利です。

槇 隆広

Takahiro Maki

テジタルコンサルティング本部

マネジング・ディレクター

槇同感です。新しいテクノロジーの活用においては、あらかじめ仕様が決まっているものを構築するというわけでないので、ゼロからつくっていくR&D的なアプローチが必要です。仮説を立てて調査し、素早く検証していく。その結果、違うと思えば止めて、またこのサイクルを回す。この過程を「失敗」ではなく「学習」と考える企業が、最も早く成功に近づけるのです。日本企業のプロジェクトはミドルアップの稟議で進められることが多く、意思決定に時間がかかります。その中で、決裁権を持つトップ層が理解を示し機動的に動ける企業は強いですね。

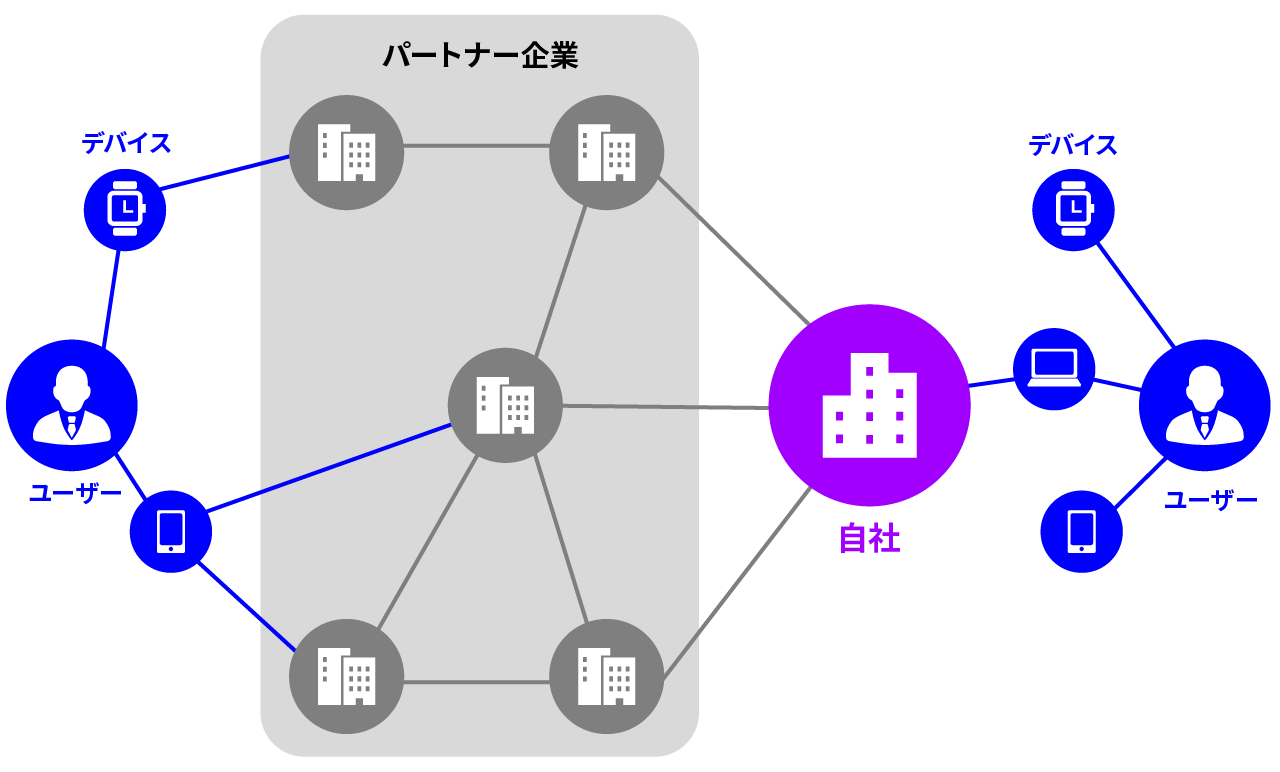

もう1つは、われわれのようなコンサルティング企業など、パートナーとの組み方も重要です。従来の発注者と受注者の関係では、新しいものが生まれにくい。パートナーとして、一緒に考え、共創という形で取り組めるかどうかが成否を分けます。

次にトレンド2の「『私』を理解せよ」というトピック。お掃除ロボットのデータから部屋の間取りがわかるように、消費者が利用するテクノロジーからその人固有の消費者像(テクノロジーアイデンティティー)を捉えられる時代になりました。パーソナライズされたサービスの可能性が広がる一方で、「プライバシーを知られるのは不気味だ」という声もあります。

岡野消費者から信頼されるパートナーになるには、データに対する自社哲学の明確化が必要で、他社との差異化要素となります。自社哲学に唯一解はありませんが、同じ大手ITプラットフォームサービスでも、個人個人のデータを、一方は「必要以上に取得しない」、他方は「積極的に取得してサービスに生かす」といった180度違ったスタンスをとっている企業があります。どちらも事業戦略とシンクロした哲学を明確に示しているため、消費者に信頼されているのです。

このように、法人も個人と同じように「法人格」を持っておくことが大切です。今は消費者が商品サービスを選択する際に、商品そのものだけでなく、企業のコアバリューを認識して選ぶ時代になってきています。とりわけミレニアル世代やさらに若いZ世代は、これまで触れられなかった情報にもアクセスできるようになった世代で、感度が高く新しい価値観も醸成されやすい。そこに企業がどう適応していくかが、カギになります。

岡野 彩乃

Ayano Okano

通信・メディア・ハイテク本部

マネジャー

トレンド4の「自身を守るために全体を守る」も、セキュリティーに関するトレンドでした。

槇今や、さまざまなサービスが、複数の企業間で情報のやり取りをすることで成り立っています。エコシステムの中で1カ所でもセキュリティーホールがあればエコシステム全体が脅威にさらされるリスクがあり、セキュリティーのマネジメントはさらに難しくなってきています。しかし、それを恐れて外部との関わりを持たないわけにはいきません。これからは、エコシステムにつながるための通行手形として、より充実したセキュリティー対策が求められるようになるでしょう。日本企業に多い、必要最低限のディフェンス的なセキュリティー対策だけでなく、先手先手でプロアクティブに対策を進めていくことが重要です。

新世代の働き方として、トレンド3「『ヒューマン+』としての労働者」も紹介されました。

槇テクノロジーによって能力を引き出し、高めることでこれまで以上の力を発揮する新世代の労働者を、「ヒューマン+(プラス)」と呼んでいます。「ヒューマン+」の実現には、2つの観点があります。1つは、人材を見極めること。例えば採用の場面で、AIで候補者の適性やポテンシャルを判断して、適材適所に配属・配置するマッチングを支援する取り組みがすでに行われています。もう1つの観点は、テクノロジーでスキルを強化して、人材の価値を高めることです。例えば、JALでは、人間とデジタルを連携させ、サービスを提供しています。音声認識AIがスタッフとお客様の会話を認識し、関連する情報を自動的にディスプレイに表示させることで、より効率的で素早い対応と顧客のニーズに合わせた細やかな応対が可能になり、待ち時間の削減と顧客体験の向上を実現しています。

また、弊社では、ロボットPMOを開発してプロジェクトマネジメントを任せ、社員は人間にしかできない高付加価値業務に注力しています。AIが人の仕事を奪うという論調がありましたが、うまく協働をすることでむしろAIは人間がより高度な仕事に注力することを助けてくれる相棒になるでしょう。

参考:人間とAIの協働については書籍『HUMAN+MACHINE 人間+マシン』(東洋経済新報社)に詳しい

最後のトレンド5は「マイマーケット」です。

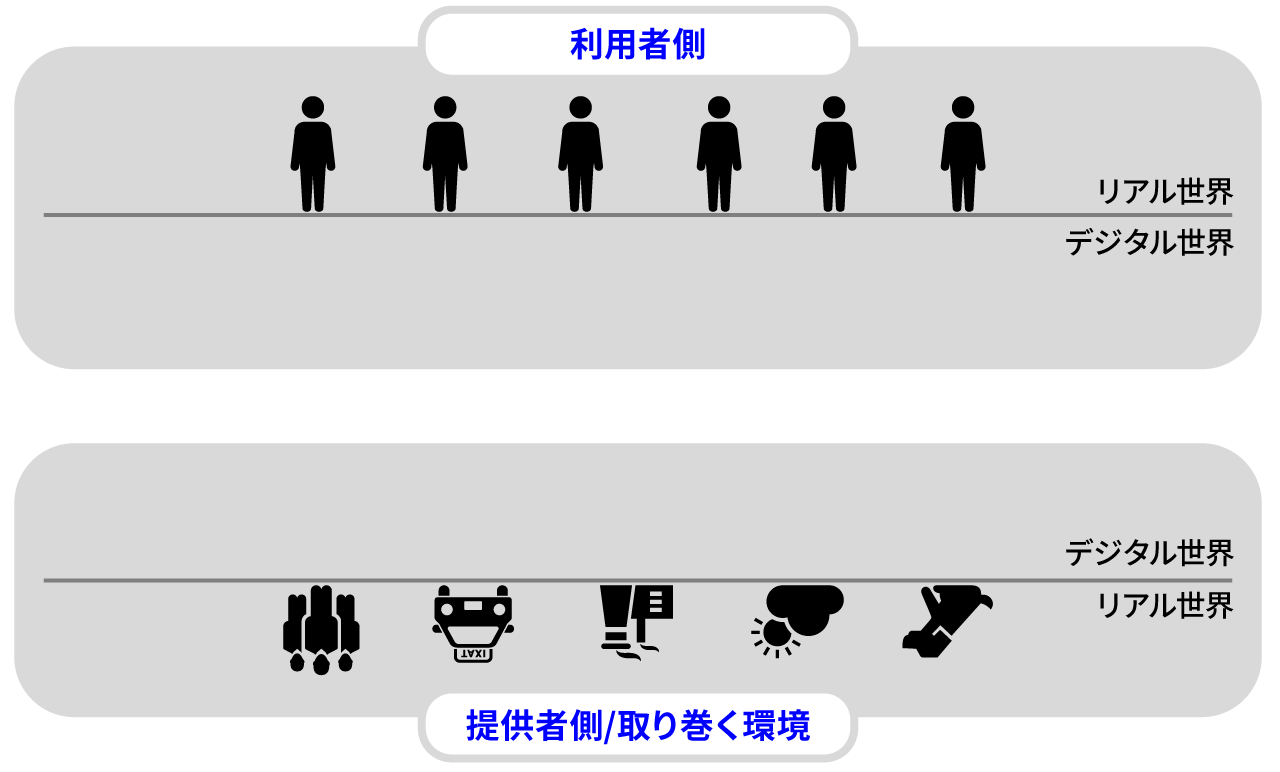

槇リアル世界の個人の姿を、デジタル世界へリアルタイムに写像したものを「デジタルツイン」といいます。これは、スマートフォンやウェアラブル端末など、個人の情報を吸い上げ、デジタルの世界にデータ化できるデバイスの普及により可能になったことです。

デジタルツイン化すべきはサービス提供側も同じ。リアル世界で提供するものをデジタルに転写してこそ、消費者側のデジタルツインとマッチングさせることができます。

「マイマーケット」とは、デジタルツインのマッチングにより、「私」のニーズに「今」応えてくれる世界のこと。インドの飲料メーカー、ヘクター・ビバレッジズでは、購買データやソーシャルメディアの声などから顧客の思考データを収集してニーズを分析し、顧客が求めるレシピを欲しいタイミングで提供することを、工場の製造ラインの自動変更で実現しています。これは「マイマーケット」の1つの姿です。

岡野実は今回発表した5つのテクノロジートレンドは、それぞれ密接に結びついています。ポストデジタル時代のコア技術としてのDARQがあり、それによって支えられたセキュリティーや人材が、「マイマーケット」の世界を実現していくというイメージです。

それぞれのトレンドを理解したうえで、「マイマーケット」に至るまでの自社独自のストーリーをいかに紡いでいくか。それができた企業が市場で優位性を持つ時代になるのではないでしょうか。