アクセンチュアがテクノロジーの潮流に関する調査レポート「テクノロジービジョン2020」を発表した。今年のテーマである「テック・クラッシュ」と、企業がそれを乗り越えるヒントとなる5つのトレンドについて提示している。世界全体が未曾有の事態を迎える中、テック・クラッシュは深刻さを増す。はたして、いま企業が取るべき戦略とは? 制作 / 東洋経済ブランドスタジオ

2020年2月に発表された「テクノロジービジョン2020」。新型コロナウイルス感染拡大の影響を加味して、8月に「ポスト・コロナ時代に企業が『テック・クラッシュ』を乗り切るには」というテーマでアップデートされた。

テック・クラッシュとは、どのような現象なのか。テクノロジーコンサルティング本部 インテリジェントソフトウェア エンジニアリングサービスグループ日本統括の山根圭輔マネジング・ディレクターは、現在起きつつある危機を次のように解説する。

「ポスト・デジタルの時代は、『Digital is Everywhere(デジタルがどこにでもある)』。世界の人々は1日平均6.4時間をオンラインで過ごすというデータがあるように、デジタルが“ひと”の日常に溶け込んでいます。一方、企業は人々のデジタルへのニーズに必ずしも応えられていません。その不一致を、テック・クラッシュと呼びます」

この問題は、単に企業の提供するデジタル技術が古く、顧客のニーズを満たせていないというレベルの話ではない。不一致しているのはテクノロジーそのものではなく、その活用スタイルだ。

「“ひと”はデジタルを意識せずに自由自在に利用でき、自身の生活を快適にしてくれるものだと捉えています。しかし実際には、デジタルはまだまだ企業視点での使われ方しかしていません。顧客を選択して囲い込むための狭いエコシステムや、既存業務の効率化という段階にとどまっています。また、集めたデータは企業に帰属するという考えも、“ひと”のニーズとは乖離しています。これらのスタイルの不一致によって、“ひと”が企業の提供するサービスに信頼を置けなくなってしまった。この信頼の喪失が、テック・クラッシュの本質です」

この傾向は、新型コロナウイルスの感染拡大でさらに顕著になった。山根氏は医療分野を例に挙げて説明する。

「新型コロナウイルスで『Digital is Everywhere』の流れは急加速しています。例えば、バーチャル診療を受けた患者のうち90%が、サービス品質が『以前と同等』か『それ以上』と答えています。患者側はデジタルの浸透を前向きに受け止めているのに対して、医療側は相変わらず閉じたエコシステム、業務中心のデータモデル、企業中心のデータ所有モデルで、シームレスで安全かつパーソナライズされた医療サービスの実現を阻んでいます。この現象は医療に限らず、さまざまなエンタープライズの企業で見られるようになりました」

“ひと”からの信頼を回復するため、企業は顧客中心のテクノロジーをつくりあげる必要がある。問題は、どうやってスタイルの変革を引き起こすかだ。

「企業はデジタルを活用するだけでなく、ビジネスの核にデジタルを融合させた『テクノロジー企業』へと自らを変革しなければいけません」

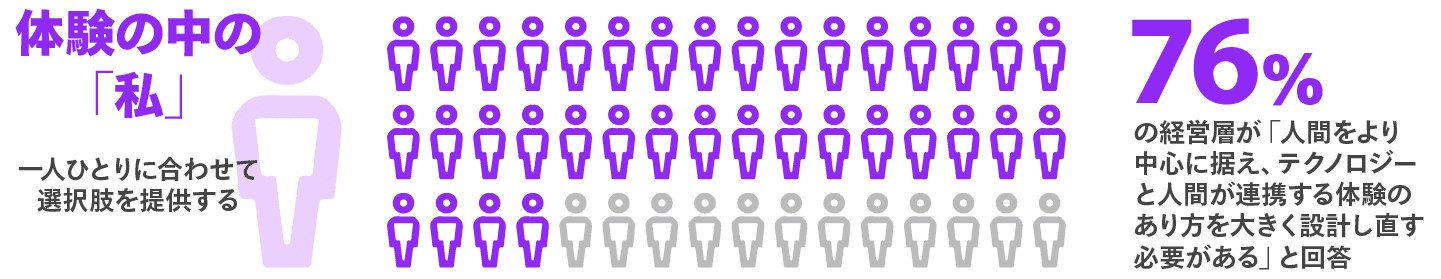

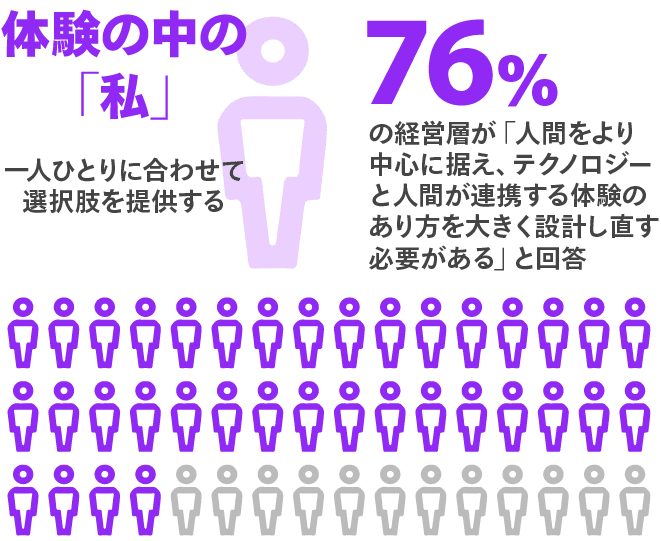

では、テクノロジー企業は具体的に何に取り組むべきなのか。そのヒントになるのが、今回アクセンチュアが発表した5つのトレンドだ。1つ目のトレンド「体験の中の『私』」では、一人ひとりにパーソナライズされたライブエクスペリエンスのニーズが高まる一方で、ターゲティング広告をはじめとした、「企業が決めつけるパーソナライズ」に懐疑的になっている“ひと”の反応が紹介された。これもテック・クラッシュの1つだ。

「この問題を解消するには、提供から共創へ、つまり顧客が企業とともにサービスをつくりあげるプロセスに能動的に参加して、体験できることが大切です。例えば、大手動画配信サービスでは、視聴者が選んだ選択肢によってストーリーや結末が変わっていくマルチエンディングドラマの配信も始まっています」

2つ目の「AIと私」は、AIと人間の協働を示すトレンドだ。多くの企業はAIと人間の協働は必要不可欠と考えているが、山根氏は「その準備――突き詰めればAIの就業規則はあるかということ――ができている企業はごく一部しかない」と指摘する。また、アクセンチュアを例にAIとの協働を文化として根付かせる取り組みについても解説した。

「アクセンチュアジャパンでは社員にRPAライセンスを配り、コンサルティングやエンジニアリングの業務効率化を図るだけでなく、ロボットと社員一人ひとりの関係性を再考しています。いわばロボットは社員とタッグを組むバディの関係。AIやロボが自分の横にいることを当たり前にして、文化のレベルで根付かせたいと考えています」

3つ目のトレンドは「スマート・シングスのジレンマ」だ。インターネットに接続されたスピーカーや時計といったデバイスに代表されるスマートプロダクトはユーザーの変化を踏まえて柔軟にアップデートされる。一方、それは同時に、永遠にアップデートの終わらないベータ版であることを意味して、企業の負荷やユーザーの不安の増大につながる。

「こうしたサービスでは顧客体験に近いデータを継続的に取得して活用し、一貫した製品体験を提供することで、顧客と信頼関係を構築することができるでしょう。例えば、サブスクリプションでプロダクトを提供して、利用データはクラウドで共用。プロダクトをアップデートしても、パーソナライズされたデータをそのまま引き継ぐという方法によって、最新機種に移行しても品質が担保できます。一方で、データ利活用ポリシーを製品に組み込み、プライバシー保護にも配慮できなければ、長期的な信頼関係は築けないでしょう」

4つ目は「解き放たれるロボット」。現在、場所や産業を問わずロボットが活躍する場が広がっている。ロボットを解き放つためには、「エコシステムの形成と、継続的なテストと更新がカギを握る」という。

「例えば、大手自動車メーカーが発表した静岡のコネクティッド・シティのように、AIやパーソナルモビリティ、ロボットを組み合わせてエコシステムの中で実証実験できる環境があれば、ロボットの利活用はさらに進むでしょう。また、ロボットは1回の実証実験で100%のものができるわけではない。エコシステムの中でテストを繰り返して、クイックに更新していくことが求められます」

最後のトレンドが「イノベーションのDNA」だ。イノベーションを継続的に生み出すには、単にテクノロジーを使いこなすだけでなく、サイエンスとテクノロジーを企業のDNAに組み込み、不可分なものにする必要がある。ここで山根氏が強調するのは、テクノロジーCEOの存在だ。

「テクノロジーCEOは単に“先端技術に詳しい”CEOというわけではありません。イノベーションのDNAを組織に埋め込むには、ビジネスの核にテクノロジーを融合させることが必要であり、テクノロジーCEOはそれができる人物でないといけません」

アクセンチュアは従来、ストラテジーコンサルティングとビジネスコンサルティング、そしてデシタルの部門が分かれていた。しかし、この3月にストラテジー&コンサルティングという統合組織にして、その中にデジタルの機能を内包して溶け込ませた。まさにビジネスの核にテクノロジーを融合させた“テクノロジー企業”へと改編したのだ。その組織改編を主導したのが、前年の9月にCEOとなったジュリー・スウィートであり、テクノロジーCEOの最たる例であるともいえる。

デジタルがこれほどまでに生活に溶け込んでいる社会において、付け焼き刃のデジタル対応はすぐユーザーに見破られるといっても過言ではない。今後も増え続けていくであろう「テック・クラッシュ」にのみ込まれてしまうのか、乗り越えることができるのかはテクノロジーCEO次第である。テクノロジーCEOが率いるテクノロジー企業こそが、ポスト・デジタルの時代に生き残っていくだろう。