人気職業に変化はないが、IT関連職の順位が上昇

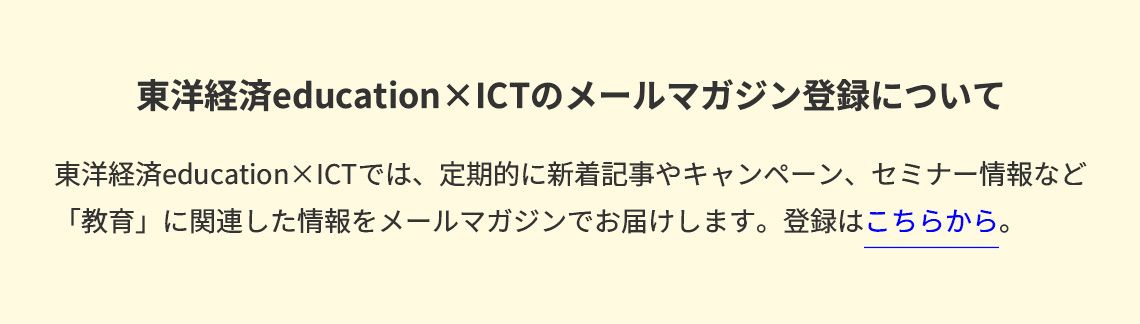

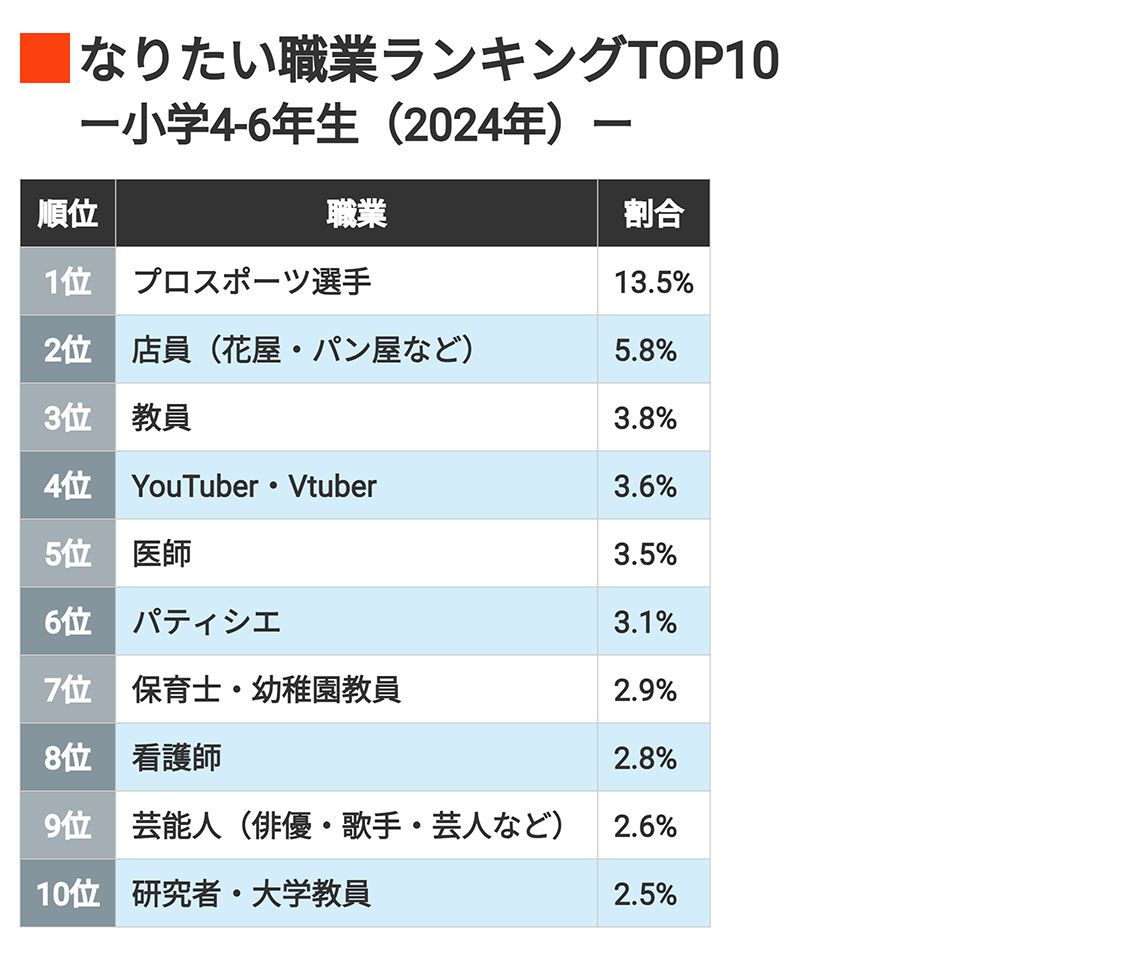

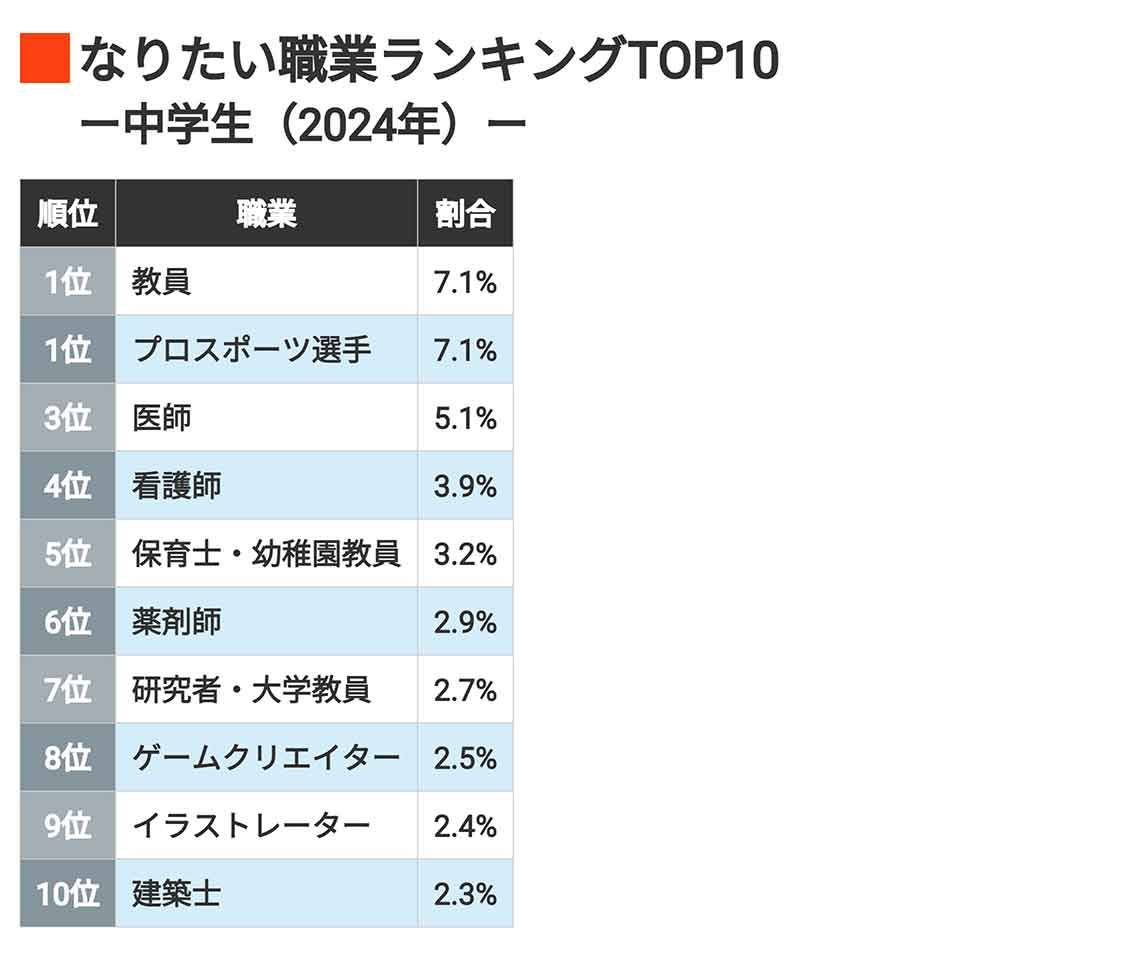

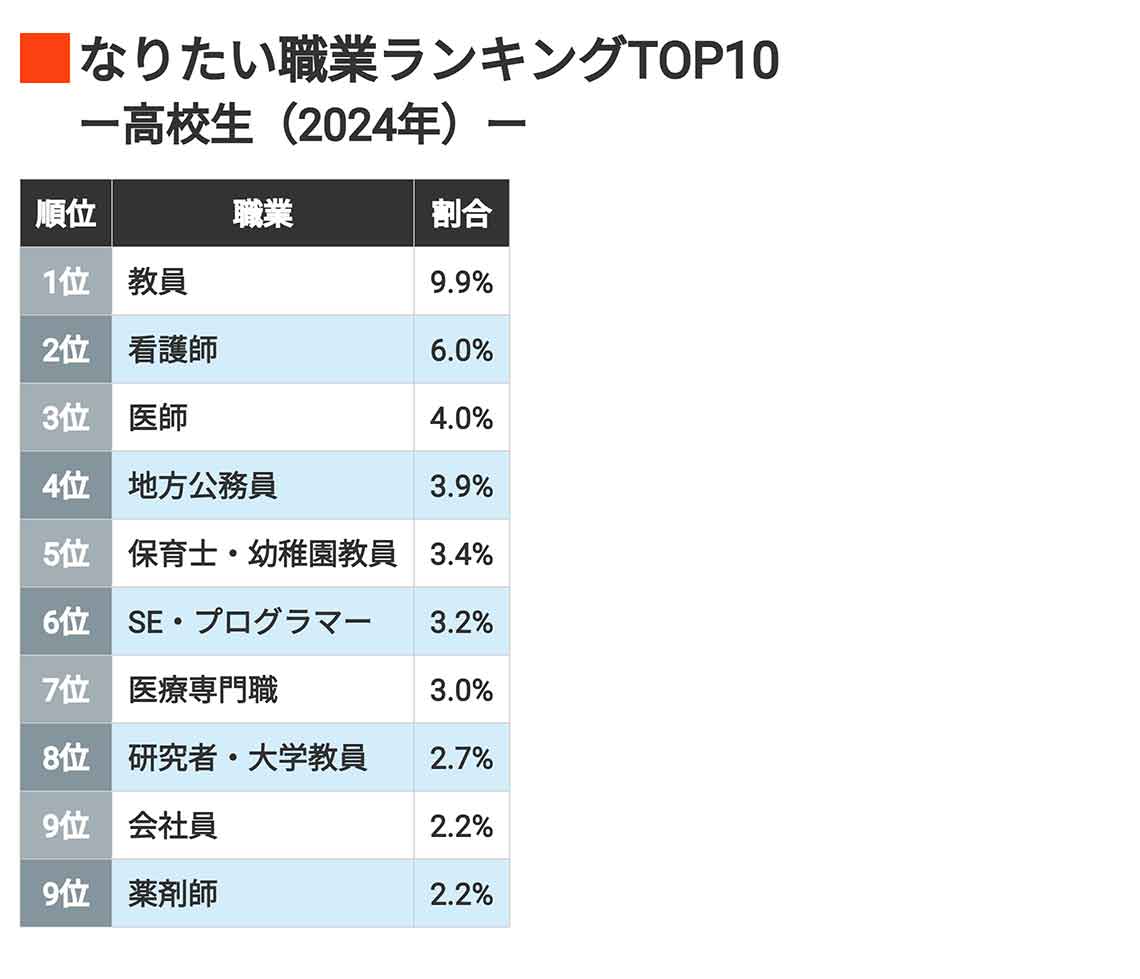

「子どもの生活と学びに関する親子調査 2024」の、子どもたちのなりたい職業ランキングでは、小学4~6年生では「プロスポーツ選手」、中学生は「教員」と「プロスポーツ選手」、高校生は「教員」が1位となった。

出所:東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査2015-24」を基に東洋経済作成

2015年の調査結果と比較すると、小学4~6年生では「YouTuber・VTuber」がランク外から4位に、高校生では「SE・プログラマー」が13位から6位に上昇するといったデジタル社会の進展に伴う変化が見られるものの、「人気職業に大きな変化は見られない」と松本氏は話す。

小学生・中学生・高校生のなりたい職業ランキング 2015年と2024年の違いは?

「調査を開始した2015年は、『10~20年後には日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能になる』とのレポート※1が話題になり、テクノロジーの進化が職業に与える影響についての議論が活発になった時期です。しかし、この10年で子どもたちの身の回りに存在する職業はあまり変わっていません。ランキング上位は、子どもたちの身近にある職業であったこと、先のレポートでもテクノロジーが進化してもなくならない職業とされていたこともあってか、大きな変化は見られなかったと考えられます」

学校段階による人気職業の順位の変化に注目すると、「教員」「医師」「保育士・幼稚園教員」などは小中高を通して人気が高い。また、学年が上がると、「看護師」「医療専門職」「薬剤師」などの資格が必要な職業の希望が増えていく傾向にある。

「『店員(花屋・パン屋など)』『YouTuber・VTuber』『パティシエ』『イラストレーター』などの趣味や遊びの延長線上に位置づけられる職業や、『プロスポーツ選手』『芸能人(俳優・歌手・芸人など)』といった一握りの人しかなれない職業は、学年が上がると順位が低下します。学年が上がると、職業に対する意識がより現実的になっていくと言えるでしょう」

男女による違いとしては、小学4~6年生では男子は「プロスポーツ選手」の人気が突出しており、女子では「店員」や「パティシエ」などのほか、「看護師」や「保育士・幼稚園教員」といったケアを担う職業への興味が高くなっている。中高生になっても男女差は見られ、男子は「ゲームクリエイター」や「SE・プログラマー」など、女子は「薬剤師」に加えて「管理栄養士」などが上位にランクインしている。

「子どもたちがなりたい職業を考える際の基準の一つが『性別』であること、発達段階に応じて『現実的な選択』になっていくことは、先行研究※2でも指摘されています。最終的には社会に出て自分の居場所を作っていかなければならないことを考えると、やりたい仕事を見つけるという積極的な姿勢だけではなく、興味のないものや苦手なものを排除する方向にも思考が働くようになります。同性のロールモデルの影響を受ける部分もあり、今回の調査結果で見られる男女の違いは先行研究の内容とも一致するものです」

※1 野村総合研究所「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」

※2 Circumscription and Compromisie: A develpomental theory of occupational aspiration 抑制と妥協:職業願望の発達理論(Linda Gottfredson,1981)

教員志望の子どもの気持ちは学年が上がっても変わりにくい

2024年の調査では、「教員」は小学4~6年生では3位、中学生では「プロスポーツ選手」と同率で1位、高校生では1位にランクインした。この10年間にわたる調査においても、「教員」は中高生では一貫して1位を維持している。人気の背景について、松本氏は次のような見解を述べる。

ベネッセ教育総合研究所 主任研究員

京都大学大学院教育学研究科修士課程修了(教育学修士)。乳幼児から高等教育まで幅広い教育段階において、子ども、保護者、教員を対象とした意識や実態の調査研究に多数携わる。自律的学習者が育まれるプロセスと適切な支援のあり方に関心を持っている

(写真:ベネッセ教育総合研究所提供)

「『尊敬できる先生がいるか』について尋ねた設問には、小学4~6年生では約7割、中高生では約6割が『いる』と回答しており、10年間ずっと高い水準を保っています。また、2014年に実施した別の調査※3でも、『学校の先生の仕事は、大変な仕事だが、子どもや世の中のためになる仕事』という意識を持っている子どもが多いことがわかっています。子どもたちの目には、教員はやりがいのある職業にうつっているのだろうと思います」

また、同調査では一人ひとりの子どもの意識の変化も経年で追跡しており、小5と高2の段階での「なりたい職業」の一致率を算出した結果、小5のときと同種の希望を高2まで持ち続けている子の割合は35.0%だった。職種別に見ると、「医療・看護・保健の職業」を回答した子の一致率は59.5%、「保育・教育の職業」の一致率は45.7%と、それぞれ全職業平均の35.0%よりも高くなっている。

「教育の仕事を目指している子の希望が変わりにくいことは、子どもたちが小学校から高校まで受け続けている教育の質がおしなべて高い、つまり先生方が質の高い教育を提供できていることを示しているように思います」

※3 HATOプロジェクト 愛知教育大学 特別プロジェクト 教員の魅力プロジェクト「教員のイメージに関する子どもの意識調査」(ベネッセ教育総合研究所、2014)

教員採用試験の倍率が低下している本当の理由とは

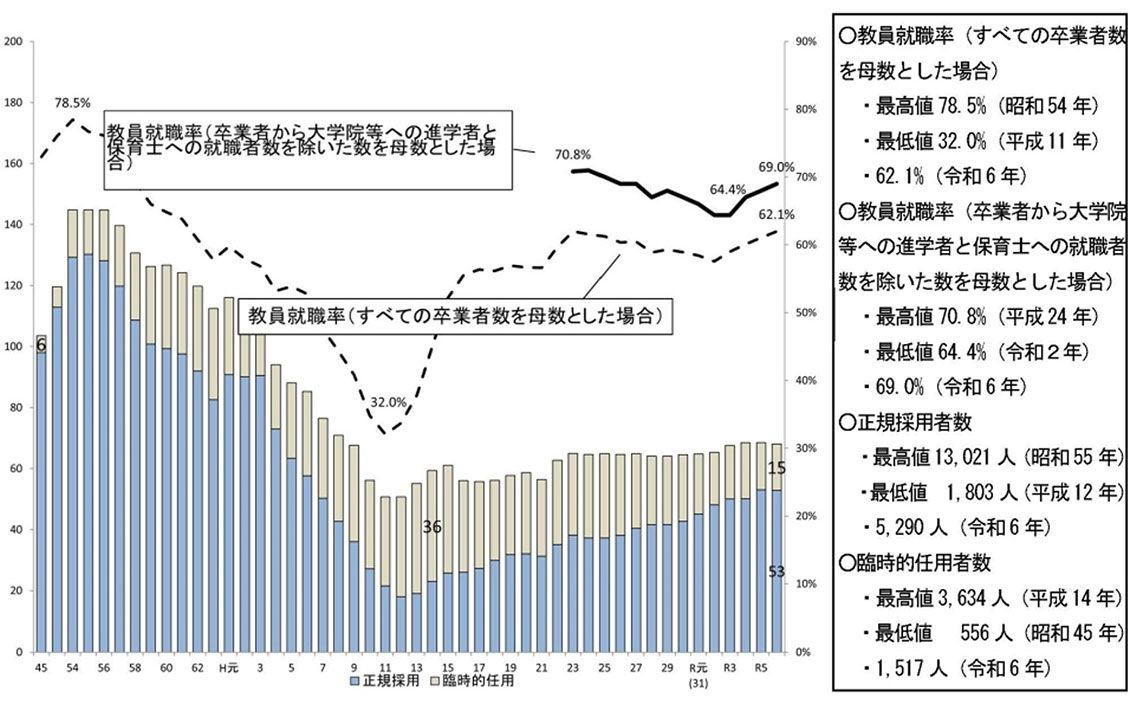

直近10年間の調査において、「教員」は中高生の人気ナンバーワンの職業であり続けているにもかかわらず、昨今の教員採用試験の倍率は低迷している。

このギャップに関して、松本氏は「教員の仕事の魅力の低下により採用試験の倍率が下がったという見方をする風潮があるが、その点に関してはデータをもとに客観的に見ていく必要がある」と述べる。

「大学の教員養成課程への入学者数は、2019年は1万5285人、2024年は1万4903人と、大きく変わってはいません。教員養成課程の入試倍率は低下していますが、ほかの学部も含めた大学全体の倍率も下がっているため、これは18歳人口減少の影響と考えられます。では、教員養成課程に進学しても教員にならない学生が増えているのかというと、卒業後の教員就職率は2024年のデータで62.1%となっていて、この10年間ほぼ変わっていません」

続いて、松本氏が着目するのは、ここ20年間での教員の採用者数の変化だ。

「2000年には1万1021人だった教員の採用者数は、2024年には3万6421人と、約3.3倍に増加しています。採用倍率の低下は、受験者数の減少が続いていることだけが原因なのではなく、採用者数が大幅に増加していることの影響が大きいと言えるでしょう。また、受験者数に関しては、既卒者の減少も影響しているでしょう。教員採用試験では、不採用になった人が翌年に再チャレンジするケースがかつては多かったのですが、昨今は採用者数が増えたことで1回目の挑戦で合格する人が増え、再チャレンジをする既卒者は減っていると考えられます」

なお、採用試験を受ける既卒者が減っている理由としては、「教員養成課程で学んだ人の進路の選択肢が多様化していること、教員免許の有効期限が撤廃されたことも影響しているのではないか」と松本氏は話す。

「昨今は、教育ベンチャーへの就職など、民間就職で教育に携わる選択肢も増えています。また、ほかの職種を経験してから教員になるキャリアパスも描きやすくなっているのではないでしょうか。教員採用試験の倍率の低下は、需要と供給のバランスの変化やキャリアパスの多様化の影響によるところも大きく、教員の仕事の魅力の低下だけで片付けられない問題だろうと思います」

なりたい職業を早期に決めることが重要なのではない

大人が子どもに夢を持つよう強要することは、「ドリーム・ハラスメント(ドリハラ)」と呼ばれることもある。

今回の調査結果の発表にあたり、松本氏は「『なりたい職業』があることが学習意欲につながるというケースも多くあることは否定しない」としながらも、「皆が『なりたい職業』を早期に決めなければならないわけではない」と話す。

「昨今の風潮として、『なりたい職業を早く決めるべき』というプレッシャーが強くなっているように感じますが、『なりたい職業』が早期に決まることや、一貫していることが重要なのではありません。むしろ、社会の仕組みや自分の適性をじっくりと探り、さまざまな情報や経験を通じて未来を模索するプロセスこそが、子どもたちの可能性を広げます。学校や家庭では、子どもたちが試行錯誤を重ねながら、自分でその職業に就く価値を判断し、自分らしい基準で進路を選択できるようにサポートしていくことが大切です」

具体的な取り組みとしては、子どもが興味を持っている職業や分野について一緒に調べたり、話し合ったりすることで、進路について考えるきっかけをつくることが望ましいという。また、ニュースや社会問題について意見交換をすることも、子どもが社会とのつながりを意識するきっかけとなるそうだ。

「私たち大人にできるのは、子どもが新しいことに挑戦する際にサポートし、自信を持って取り組める環境を整えることです。教員や保護者の方々には、子どもたちが主体的に進路を模索できるよう、対話を通じて寄り添い、サポートする姿勢が求められると言えるでしょう」

(文:安永美穂、注記のない写真:編集部作成)