85%の大学が「メンタル不調の学生が増えている」と回答

河合塾グループのKEIアドバンスが、2023年12月~2024年1月に全国の国公私立大学の学長を対象に実施したアンケートでは、85%の大学が「メンタルヘルスに問題を抱える学生が増えている」と回答した。石井氏は、大学生のメンタル不調の訴えが増えている背景について次のように話す。

「大学時代は進学・就職といったその後の人生を決める岐路にあたる時期であり、ストレスを抱えやすくなります。それに加えて、20歳前後はうつ病や統合失調症などの精神疾患の好発年齢にあたり、近年は発達障害が背景にあるメンタル不調も少なくありません。コロナ禍を経験して『メンタル不調は誰にでも起こり得るものだ』という認識が世間に広まったことで、学生がメンタル不調を抱えていることを表出しやすくなり、受診や相談のハードルが下がった面もあるように思います」

文部科学省は、コロナ禍において大学生のメンタルヘルスの悪化が懸念された2020年度より、以前から調査を続けてきた国立大学に加えて公立・私立大学も含めた「大学における死亡学生実態調査」の結果を公表している。石井氏は、全国大学保健管理協会、全国大学メンタルヘルス学会の一員として、この調査に携わっているという。

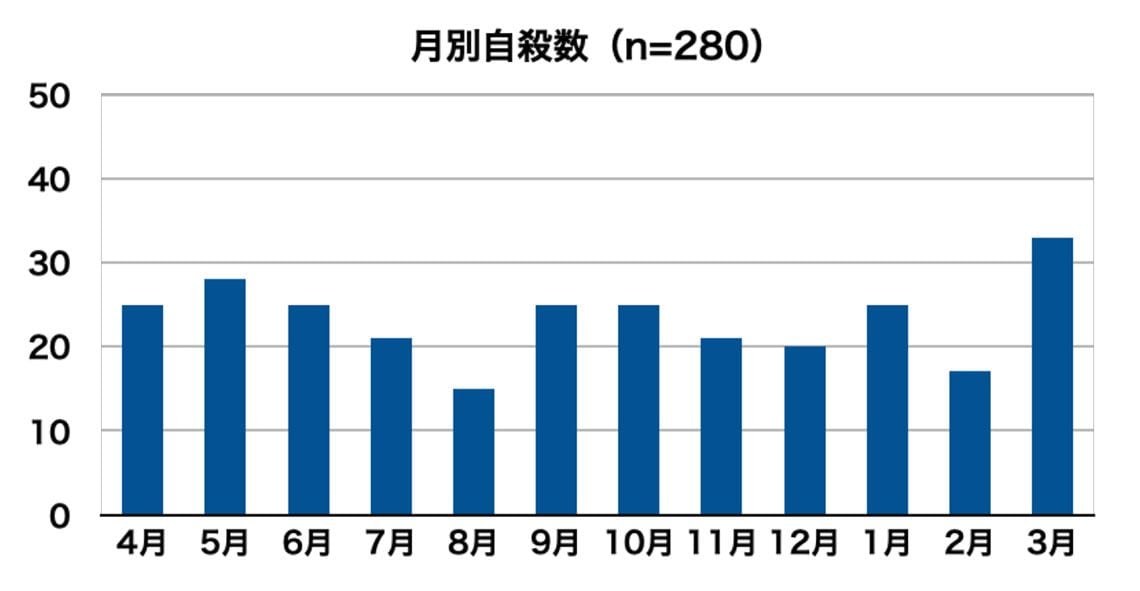

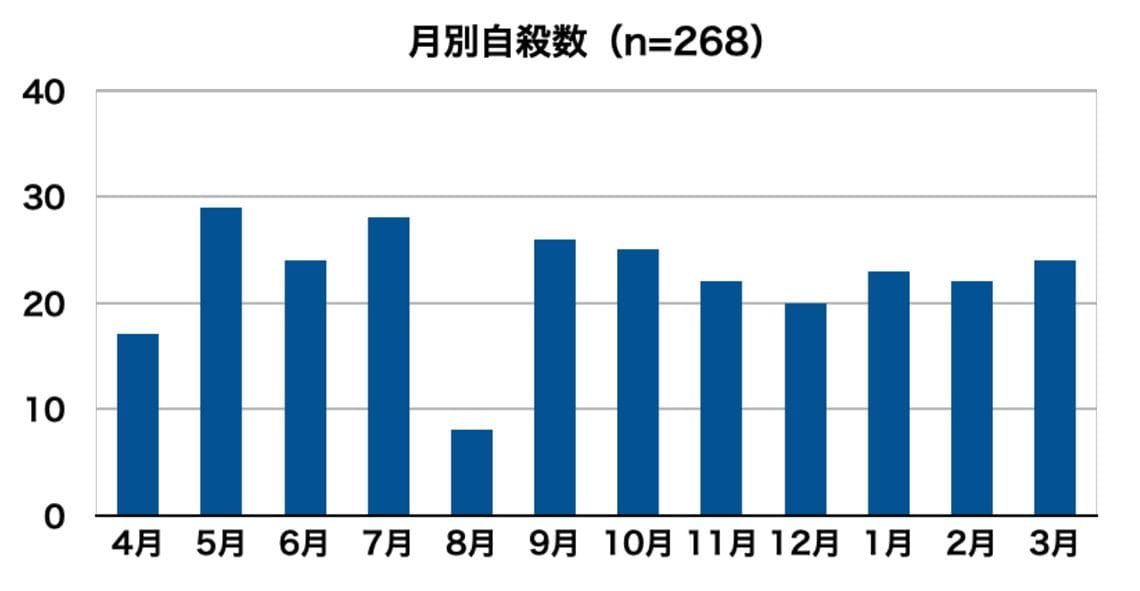

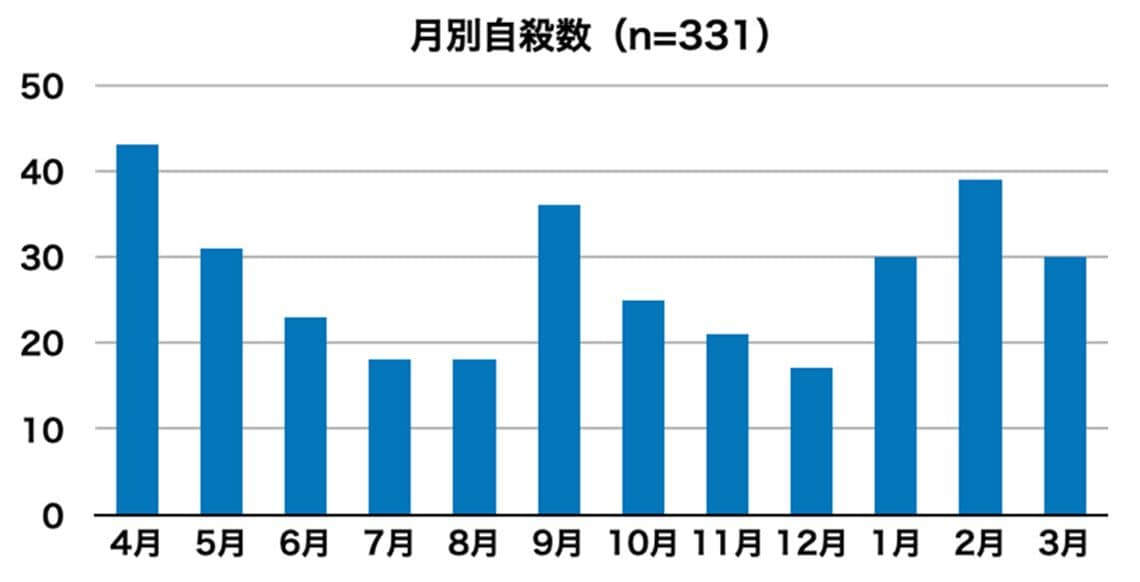

「この調査では月別の自殺死亡数を調べており、毎年学期開始時と年度末に自殺が多く、8月には少ない傾向が見られます。この結果からも、学業不安などのアカデミックストレスとメンタル不調が連動していることがうかがえます」

◎令和5年度 大学生の月別自殺数

◎令和4年度 大学生の月別自殺数

◎令和3年度 大学生の月別自殺数

直近3年分の調査結果を見てみると、年度によってバラつきはあるものの、夏休みにあたる8月は共通して少ないことがよくわかる。また春学期・秋学期の始まりとなる4・5月と9・10月、年度末の3月の自殺数が多い傾向にある。

石井氏の実感としては「季節の変わり目には自律神経のバランスの乱れから不調を訴える学生が一定数いるほか、8月後半から11月頃にかけての冬に向かう時期は調子を崩す学生が多い印象がある」とのこと。

「秋は、論文提出の期限が迫ってきたり、友人たちの中で自分だけ就職の内定が出なかったりして、不安が募りやすい時期です。また、中学・高校・大学と環境が変わるたびに心が揺らぎやすい学生もいるため、春学期のはじめに新入生が不安や不調を訴えるケースも目立ちます」

学業や進路などの悩み、発達障害が背景にあることも

大学生のメンタル不調の原因としては、学業不振や進路に関する悩み、人間関係の悩みの訴えが多いという。

早稲田大学教授・保健センター常勤精神科医

筑波大学医学専門学群卒業。筑波大学附属病院での2年の研修医期間を経て、報恩会石崎病院に勤務。筑波大学医学医療系・保健管理センター助教を経て、2018年12月より現職。青年期のメンタルヘルスやそのケアに関する教職員向けの研修なども行う。精神保健指定医、医学博士

(写真:本人提供)

「『進級や卒業に必要な単位を取得できるか』『希望する留学先や奨学金のGPA基準を満たせるか』といった学業に関する悩みは多いです。また、『希望する大学院に進学できなければフリーターになるしかない』『一流企業の内定を得られないと周囲に顔向けができない』など、自分の掲げた目標に自分が合致しないことで打ちのめされてしまうケースも見られます。

人間関係の悩みは人それぞれですが、一例を挙げると、『自分の発言が誤解を招き、サークル内で孤立してしまった』といったサークル内の人間関係の悩みや恋愛関係の悩みなどがあります。親子関係では同性の親との関係性に悩む声が多く、『就職内定を得たものの、もっとよい企業に就職してほしかったという思いを父親が言外ににおわせていてつらい』といったケースもありました」

これらのストレス要因によるメンタル不調は、病名としては「適応障害」にあたるという。

「適応障害は、本人がもともと持っている思考や認識のパターンが、現在の環境や課題にうまく適応できないことで心身に不調をきたす病気です。ただ、ストレス反応自体は誰にでもあることで、著しい症状が見られる場合は治療の必要がありますが、適度なストレスに対処する経験を積むことは本人の成長の糧となります。大学生の場合はその見極めが難しいところですね」

また、発達障害の学生が受診するケースも増えているという。本人が自分は発達障害なのではないかと感じて受診するほかに、幼少期から高校時代までの間に何らかの診断や支援を受ける機会があったものの、大学に入ったことで支援が途切れてしまい、日頃の言動を見ている研究室の指導教員などから勧められる形で受診する人もいるそうだ。

「発達障害はどこからが障害なのかがあいまいな部分もあるため、診断の有無には重きを置かず、一人ひとりの学生の特性に応じたサポートを行っています。例えば、スケジュール管理を苦手としている学生には、保健センターのスタッフが『今日の予約時間は○時ですよ』とリマインドの連絡をしたり、予約日時に受診されなかった場合には状況を電話で確認したりすることもあります」

障害のある学生への「合理的配慮」が私立大学でも義務化

2023年度のJASSO(独立行政法人日本学生支援機構)の調査では、メンタルヘルスの支援に関する組織を設置している大学は全体の92.3%に上る。

ただ、学生相談に関する組織にカウンセラーを配置している大学は全体の94.8%であるのに対し、医師を配置しているのは国立大学では93.0%、公立大学では41.8%、私立大学では44.1%と配置状況にばらつきが見られる。

「国立大学では1980年代頃から横並びでメンタルヘルス対策を進めてきましたが、私立大学では義務ではなかったため、大学ごとに必要とする対策を選んで導入してきたケースが多く見られました。

2024年4月からは障害者への合理的配慮が私立大学にも義務化されたことを受けて、発達障害や精神疾患を抱える学生への合理的配慮をどうするかが喫緊の課題となっています。合理的配慮を行うにあたって、専門的な対応をする窓口や組織を設置する大学が増え、相談件数もさらに増えていくのではないでしょうか」

石井氏が勤務する早稲田大学では、毎年春の健康診断の際にメンタルヘルススクリーニングを実施し、問診票にうつ的な気分や不安な気分があるかを尋ねる項目を設けている。該当した学生はより詳細なスクリーニング検査を受け、一定の点数以上となった場合は保健センターの精神科医が面接する仕組みとしており、面接を必要とする学生は「毎年少しずつ増えている」という。

保健センターを受診する学生の症状としては、落ち込みなどの精神的な症状のほかに、不眠、食欲減退、めまい、頭痛、動悸、異常な発汗などの身体症状の訴えも多いという。症状が一定期間以上続き、生活に支障が出ている場合は、ストレス反応を和らげる薬を一時的に処方することもあるそうだ。そこまで至らない場合は、学生相談センターでカウンセリングを受けることを勧めるケースもあるという。

「例えば、完全主義の考え方で自分を追い込んでしまう学生には、『やるべきことに優先順位をつけて4番目以降は6~7割の出来でいいですよ』と伝え、継続的に診療を続ける中で、本人から『この部分については他の人に任せることができました』などと報告してもらうといったやり取りをしています。投薬を必要とするケースも多いため、定期的に受診していただくことが多いです」

自身の特性を理解し、それに沿って人生をデザインする意識を

石井氏は、大学生のメンタルヘルス支援についての研修や講演も行っており、大学における学生への合理的配慮のあり方や自殺予防対策などについて話す機会が多いという。

「合理的配慮の具体的な内容はケースバイケースです。聴覚過敏がある学生には授業中にノイズキャンセリングイヤホンの使用を許可するなど、発達障害の場合は特性に応じた配慮が比較的しやすいのですが、精神疾患の場合は、不安発作を予防する薬を服用するために授業中の途中退室を認めるなど、取れる措置がかなり限られてしまうこともあります。このため、心理的な部分はカウンセリングなどを行う学生相談部門が支援を行い、具体的な解決法が想定できる場合に『合理的配慮』が発動することになります」

学生がメンタルヘルスについて学ぶ機会としては、新入生オリエンテーションの際に説明を行っている大学が多く、医学部を持つ国公立大学では臨時講義が実施されることもあるという。さらに自殺予防対策として、教職員のみならず学生に向けても、悩んでいる人に気づいて声をかける「ゲートキーパー」になるための研修を実施している大学もあるそうだ。

「自殺予防のためには、自殺念慮を持つ学生の情報を学部の教職員とも共有しながら支援を行う必要がありますが、学生自身が情報共有を拒むケースもあり、慎重な対応が求められます。学生たち同士でも、『最近痩せたみたいだけど、調子がよくないのでは』などと温かい目でお互いを見守り合いながら、元気がない友人がいれば専門家につなぐゲートキーパーの役割を果たせるようになれば理想的だと思います」

早稲田大学には通年で「精神医学概論」という授業があり、メンタル不調の予防策や初期のうちに気づくためのポイントなどを教えている。学生からは、メンタル不調にSNSが影響しているという声が目立つというが、SNSで絶えず他人の評価にさらされるのは、やはりストレスフルなのだろう。

「知的で繊細、敏感な学生が増えている」との実感があるという石井氏だが、「最近の学生は『いい子』が多いので、タフさを併せ持つにはどうすればよいかが課題と言えるかもしれません。気質そのものによい・悪いはなく、またすぐに変えられるものでもないので、自分の気質とどう向き合うかの方向付けを行うことが大学生のメンタルヘルス支援では重要」と話す。

今後の人生につながる出来事に多く直面する大学生は、将来に不安を感じてメンタル不調に陥りやすい。だが、組織として支援できることにもマンパワー的には限界があるだろう。だからこそ予防や日ごろの意識が大事になる。

「学生は、ギリギリの状態になってしまう前に、自分自身を客観視することを心がけてほしいと思います。そして、自身の特性をある程度は理解して、それに合わないことにやみくもに挑戦することはせずに、特性や適性に沿う形で人生をデザインしてほしい。教職員の方々もそのような視点でサポートをしていけるとよいのではないでしょうか」

(文:安永美穂、注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)