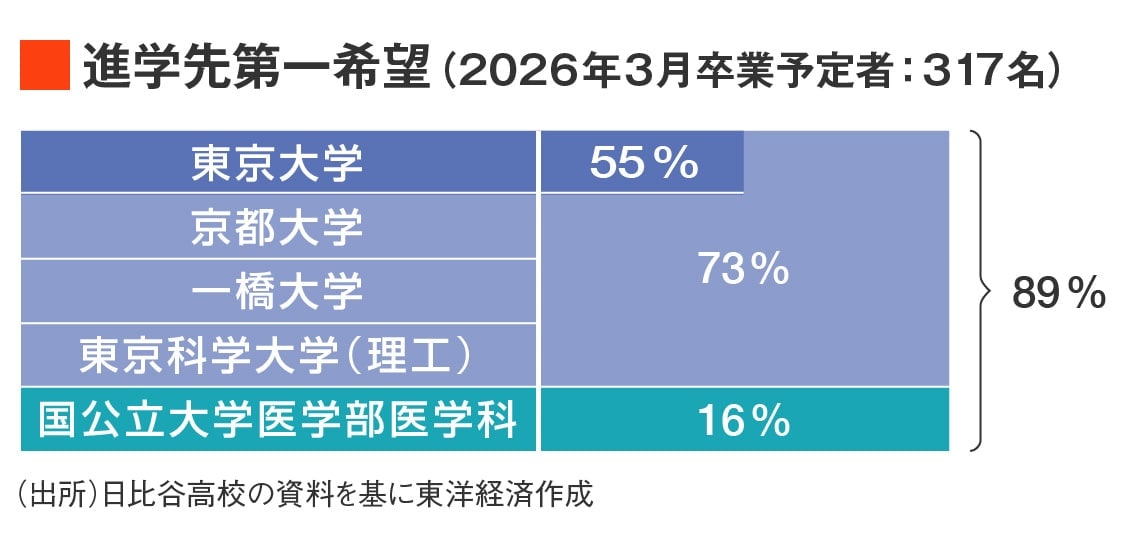

89%が「難関国立4大学」や「国公立大医学」志望

1878年に旧制一中として開校した日比谷高校は、東大合格者を多数輩出してきた。しかし、受験者が志望校を指定できない学校群制度が1967年に導入されると優秀な生徒の確保が難しくなり、ピーク時に200人ほどいた東大合格者数は1桁台にまで減少。その後2001年からの都立高校改革により「進学指導重点校」に指定され、独自の学校改革が実を結び、進学実績が回復した経緯を持つ。

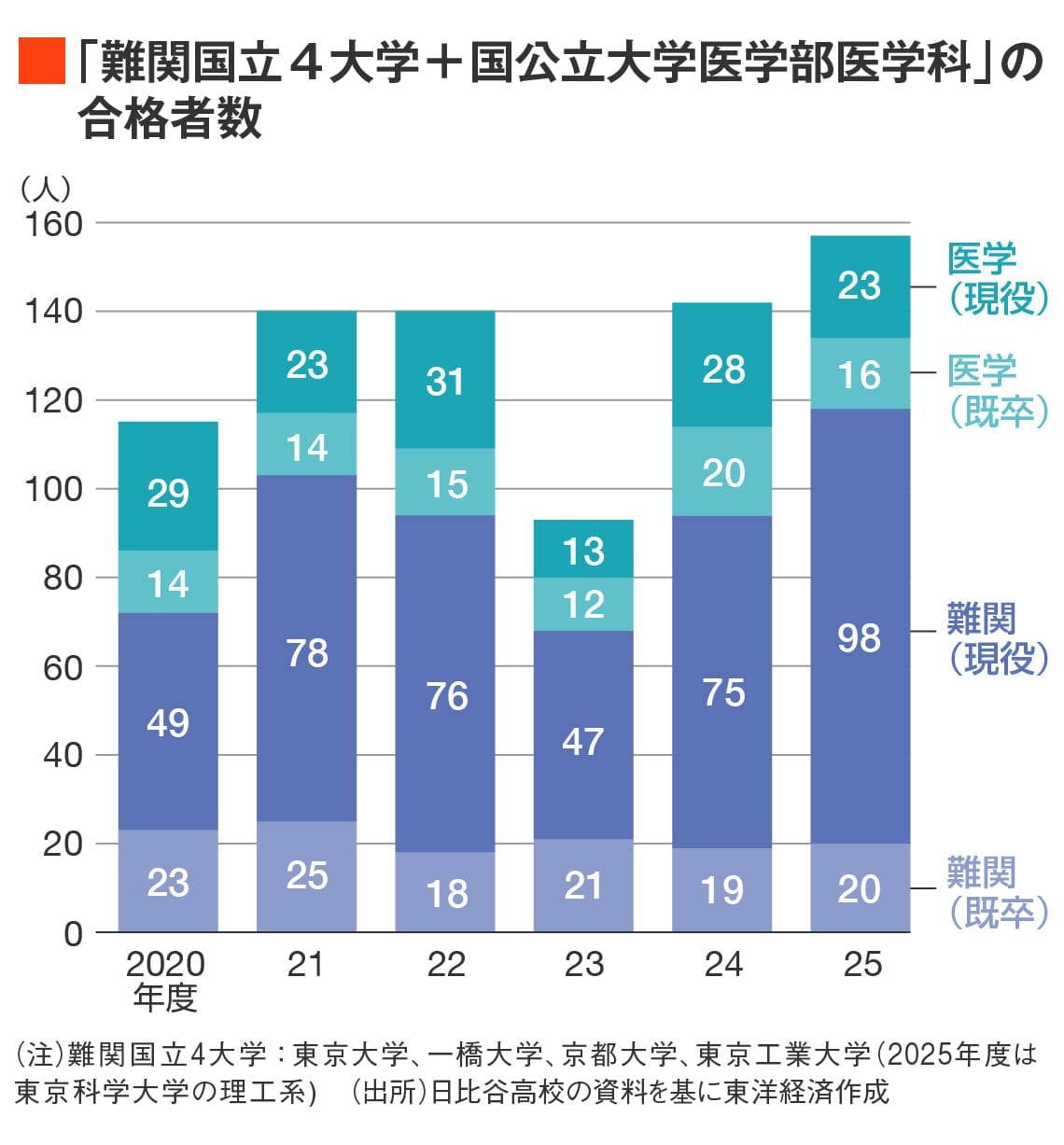

2025年度入試では、難関国立4大学(東大、一橋大、京大、東工大<2025年度は東京科学大の理工系>)と国公立大学医学部医学科の現役合格者数は121人となり、ここ数年で最も多い結果となった。

とくに東大合格者数が81人(現役65人)と、前年の60人(同52人)から大幅に増えた点が注目されている。この結果について、萩原氏は「学校として東大進学を推奨しているわけではなく、生徒の志望を尊重した結果」と説明する。

「現3年生(317人)の志望調査でも、第一志望を東大とする生徒が55%、京大・一橋大・東京科学大(理工系)を合わせると73%に上ります。国公立大学医学部医学科志望は16%で、合計89%の生徒が難関国公立大学を第一志望としています。そのため、本校では国公立大学の受験を前提としたカリキュラムを編成し、各学年3回の個人面談と1回の三者面談、各種ガイダンスなどを通じて個々の課題に応じた情報提供を手厚く行い、最後まで第一志望を諦めさせない『第一志望主義』の進路指導を行っています」

2025年度入試における躍進の理由について、萩原氏は「在学中にコロナ禍が明けた影響も大きいのではないか」と話す。

「行事や部活動が再開され、メリハリをつけながら両立を図ることで、学習への集中力が増したのではないでしょうか。対面授業に戻り、再び学校の授業をベースに学習を進めていけるようになったことの影響も大きいように思います」

文理選択は高3から、毎日「学年+2時間」の自学は必須

大学合格を支える“ベースとなる学校の授業”とは、どのようなものか。

日比谷高校は、前期・後期の二期制で、授業は「45分×7時間制」を採用。2年次までは文理を分けずに全科目を履修する「教養主義」を掲げ、国公立大学の受験を見据えて「理社のうち1科目は高2のうちに教科書レベルの内容は一通り仕上げておくとよい」と指導しているそうだ。

授業は教科書の基礎・基本の定着を重視。教員間で授業の進度や評価にバラつきが出ないよう、年4回の定期考査は学年ごとに共通の問題で実施している。小テストも頻繁に実施しており、漢字、古文・漢文の基礎知識、英単語、英文の暗唱については副教材などを活用して試験範囲を定め、数学は単元ごとに確認テストを行っている。

「小テストの正答率が低いと追試の対象となり、試験範囲を確実に理解しないと先に進めないようにしています。各教科の宿題、英語や古文・漢文を中心とする授業の予習、理科の実験レポートなど、やるべきことはかなり多く、平日は『学年プラス2時間』の自学自習が必要です」

英語に関しては、「入学時点でほとんどの生徒が英検準2級を持っており、高1の終わりに英検2級に合格する生徒が多い」とのこと。4技能のスキルが高い生徒が入学してくることも踏まえ、英語の授業では1年次にプレゼンテーション、2年次にディベートを取り入れている。

(写真:日比谷高校提供)

「例えば、1年次の英語では、教科書の読解、英作文と文法、プレゼンテーション、CBSニュースを素材にした大学生向け教材での学習、英語長文の問題集と、週5コマの授業それぞれで異なる学習を行うことで、多角的に英語に触れられるようにしています」

さらに、1年次にはオンライン英会話を導入し、1・2年次では全員がケンブリッジ英検を受検するなど、将来の留学の可能性を見据えた取り組みも行っている。

充実の講習、探究やグローバルリーダー育成にも注力

授業以外の講習も充実しており、原則1・3・5週目の土曜日で校内模試がない日には、希望制の土曜講習を年8回程度実施。1・2年生は国語・数学・英語を中心に発展的な内容を扱い、3年生は理科・社会の講習を行う。さらに、夏休みは1コマ90分×5日間を1講座とする夏期講習を実施。3年生は各教科の受験対策講座が1日4コマ開講される日も多く、外部の予備校に劣らないラインナップとなっている。

東京都立日比谷高校統括校長

1961年東京都生まれ。電気通信大学大学院修士課程修了後、1987年に都立高校の数学科教員として採用される。東京都教育庁指導部主任指導主事、片倉高校、昭和高校、江北高校、西高校の校長、全国高等学校長協会会長などを経て、2024年より現職

「1年生は4割、3年生は7割の生徒が通塾しており、夏期講習は塾との兼ね合いを考慮して取捨選択する生徒が多いですが、80~90人規模の大教室が埋まる講座もあります。昨今の入試動向も踏まえ、社会では文化史や経済史など、通常の授業では扱いにくいテーマを集中的に学ぶ講座も開講しています」

このほか、都立高校で導入が進む校内予備校にあたる取り組みとして、予備校講師による全学年対象の数学の講座を週1回、放課後に実施。共通テストに「情報」が追加されたことを受けて、2024年秋には3年生を対象とした「情報」の集中講座も開いた。

日比谷高校は文部科学省指定のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定19年目となり、東大をはじめとする大学や研究機関との連携により、第一線の研究者の出張授業、研究室訪問なども実施している。1年次には全員がデータを活用した探究に取り組む「理数探究基礎」を受講し、探究活動を継続したい生徒は2・3年次も選択科目を受講することで、3年次に学会等での発表を行うことも可能だという。

また、グローバル人材の育成にも力を入れている。東京都教育委員会から「GE-NET20」や「海外学校間交流推進校」の指定を受け、英語を使った探究活動や海外派遣研修などを行ってきた。

「1・2年生を対象としたグローバルリーダー育成研修では、約40人の生徒が卒業生のいる企業や官公庁を訪問するなどして、グループ単位でSDGsに関わる課題解決の研究・発表に取り組んでいます。2年生の希望者約20人が参加する海外研修では、MITやハーバード大学、アスペン研究所などを訪問して英語で提言発表を行い、フィードバックを受けます。今後は、探究の内容を社会実装する経験にまでつなげ、そこでの試行錯誤からも学べる機会をつくりたいと考えています」

時間の使い方が上手な生徒たち、どんな校風?

学習以外の活動も盛んだ。1・2年生の部活動加入率は兼部も可能で111%と高く、前期には体育大会、合唱祭、星陵祭(文化祭)の3大行事も行われる。部活や行事と学業を両立できる同校の生徒の特色として、萩原氏は「負けん気が強いこと」と「物事の優先順位を明確にできること」を挙げる。

(写真:日比谷高校提供)

「自分にとって優先順位の低い課題は通学の電車の中で確認を済ませるなど、時間を上手に使える生徒が多いです。また、負けん気は強いけれども、『人と違う印象』を与えることを好まないのか、各種コンテストなど校外で実績を上げていても、学校ではあえてそのことを話そうとはしません。私が2023年度まで校長を務めていた都立西高校とは校風の違いを感じます」

西高校も日比谷高校と同じく「進学指導重点校」に指定されている進学校だが、萩原氏はその違いについて次のように話す。

「西高は開校当時からの潮流をくみ、尖った個性を認め合うような多様性を享受する風土があります。まずは自由の中に秩序があるという校風。一方、日比谷高は、都立高校改革の歴史的な流れの中で学校改革を行ってきた背景もあり、『秩序ある自由』が尊重されます。進学指導重点校として目指すところは同じですが、両校の雰囲気はかなり違いますね」

伝統のある日比谷高校だが、入学者層は昔に比べ変化も見られる。近年は帰国子女が約2割に上り、帰国のタイミング等により中学受験を選択せず日比谷高校を目指した生徒もいるという。国立の中学校や私立の中高一貫校から受け直してくる生徒も「毎年10人を切ることはない」といい、女子生徒が「共学のほうがよい」「在籍校の系列大学への進学を希望しない」との理由で受験するケースもあるそうだ。

また、近年は小学生親子の関心も高い。そのため小学生対象の学校見学会・体験授業も実施しているが、「中学受験すべきかを検討したり、中高一貫校を受験予定の親子が志望校に合格できなかった場合の進路を考えたりする機会として活用されているのではないか」と萩原氏は見ている。

指定校推薦枠もほぼ利用せず、一般入試で挑む生徒が多数

出口となる進路に関しては、前述のとおり国公立志向が強く、男子は東大、女子は医学部を志望する生徒が多いという。大きな特徴は、ほとんどの生徒が一般入試を受験するという点だ。

2025年度入試では国公立大学の総合型選抜での合格者は3人、学校推薦型選抜は5人(うち1人は東大法学部)。私立大学の合格者も総合型選抜で1人、学校推薦型選抜で1人にとどまり、前者の生徒に関しては最終的に国立大学医学部に進学した。

「国公立大学を受けられなくなってしまうため、私立大学の指定校推薦の枠も毎年ほぼ活用されていません。ただ、現役進学率は78%と以前より高くなっており、第一志望の国公立大学への進学がかなわずに併願していた早慶などの難関私立大学に進学する生徒は毎年一定数います」

海外大学を受験する生徒は毎年1~2人程度と多くはない。これは海外大進学に力を入れている一部の中高一貫校とは大きく異なる点だろう。

「大学入学後に留学する生徒は多いですが、大学進学の時点では『自宅から通える国公立大学に行ってほしい』と考える保護者も多いのかもしれません。本校としては志望者がいればサポートを行っており、2025年度入試では、帰国子女ではない生徒がオックスフォード大学と一橋大学の両方に合格しました。海外大学は9月入学なので、4月の時点では一橋大学に進学しており、改めてどちらで学ぶかを検討するようです」

東大や医学部を志望する生徒が多い中、探究活動などを通じて興味・関心を深掘りし、自分のやりたい学問を志す生徒も出てきている。2025年3月の卒業生では「東大に合格できる実力を持ちながらも、やりたいことにこだわり、新設の福井県立大学恐竜学部にトップ合格で進学した生徒もいた」(萩原氏)。

萩原氏は「東大合格のみをゴールとはしない」と言い、今後の人材育成の方針について次のように述べる。

「東大に進学した卒業生たちは、英語力を武器に外資系のコンサルティング会社などに就職する人が増えているようです。そのように自らの能力を生かせる環境で経験を積み、その後に起業する選択肢も考えられるでしょう。また、グローバルに活躍する人材を育成する一方で、官公庁などに勤めて日本を支える人材の育成も重要です。職業選択にあたっては収入や働き方など多様な観点がありますが、『人のために行動しよう』という思いを持って社会で活躍できる人材を育てていきたいと考えています」

(文:安永美穂、注記のない写真:編集部撮影)