川嶋祥(仮名)

年齢:30代

勤務先:公立中学校

支援員として教室の後ろから眺めた“授業崩壊”の実態

学生時代から教育に関心を持ち、一時は教員志望でもあった川嶋さん。しかし、同時に子どもたちに向けた自然体験教育にも関心があり、「体力と気力のあるうちに」と、まずは子どもと自然体験の橋渡しをする民間団体でキャリアをスタートさせた。

「教育は、自分が生涯かけて突き詰めたいテーマです。そのうえでやはり学校教育も経験したいと思い、社会科の教員として都心部の中学校に着任しました」

4年ほど教員として勤めた後、家族で地方へ移住。1年ほど教育の場を離れたが、現場感覚を失ってしまうような危機感があり、教員ではなく授業の補助にあたる「支援員」として、公立中学校に復帰した。

「『支援員』は、補助的な役割として通常授業に参加し、担当の教員が手を回しきれないところをフォローするものです。教室内をまわってつまずいている子を個別にフォローしたり、集中できていない子に声をかけたり、といった役割ですね」

さらに、と川嶋さんは続ける。「授業中におしゃべりをしたり、寝ていたり、授業妨害をする生徒もいるので、それを注意することもあります。中には、席に座っていられず教室を出ていってしまう生徒もいるので、追いかけたり探したりするのも業務範囲です。以前勤めていた中学校では、こういった生徒は厳しく指導する方針でしたが、今の勤務校は方針がゆるやかで、厳しく叱ったりすることはありません」

タブレットを取り上げることもできない「特殊な」事情

コロナ禍を機に、タブレットをはじめデジタル教育は大きく拡大した。一方で、タブレットを利用した“遊び”に熱中してしまう子どもへの対応などは学校ごとに委ねられており、整備が行き届いていないのが現状のようだ。

「誘惑に打ち克つことは、大人でも難しいですよね。精神的に成長途中の子どもであればなおさらでしょう。ゲームもできれば動画も見られる、そんな娯楽をすぐ手元に置いて勉強するのは、普通に机に向かうよりも難しいはずです。授業中に先生の目を盗んで…というのはどの学校でもあると思いますが、私の勤務校は教員の目を一切気にせず堂々とゲームに興じる生徒が多いのです」

なぜ、学び以外でのタブレット使用を厳しく制限しないのか尋ねると、川嶋さんは「勤務先は少し荒れた学校である」と前置きしつつ、「ゲームをしているほうがマシな状況」について語ってくれた。

「ゲームを厳しく制限すると、他にやることがないからと授業中に教室を出てしまったり、最悪の場合は学校を抜けて繁華街に遊びに行く事態にまで発展しかねません。それなら、『座って静かにゲームをしてくれたほうが、他の人に迷惑もかからずマシ』と教員も諦めているんです」

ブラウザで遊べる「まち針ゲーム」やテトリスなどならまだしも、マインクラフトやマリオカートなど、家庭用ゲーム機と変わらない遊び方をする生徒もいるようだ。中には、複数人でログインしてチームプレイを楽しんでいるケースもある。さらに自習時間などになると、クラスの半数が固まってゲームをしていることもあるという。

あまりに目に余る光景に、システムや教員側でアプリの使用を制限できないか、外部に相談したこともあるが、「1つ制限しても、生徒は次々に抜け道や別のゲームを見つけてくるので、“いたちごっこ”になるだけ」という結論だった。教員側で生徒のタブレット画面を監視できるツールもあったが、本格導入するほどの利便性は感じられず、今すぐ打てる手はないという。

当然、こうした生徒の成績はかんばしくない。さらに問題なのは、本来は良い成績をとれるはずの生徒まで、「水は低きに流れる」のごとく授業への集中がそがれ、クラス全体の成績や、教員のモチベーションを低下させかねないことだ。

ただボーッと座っていれば良いのか?授業の根本問題

かといってタブレットがなければ、教室で居眠りしたり、爪をいじったりしてボーッと過ごす生徒もいただろう。昔なら、先生に隠れて手紙交換などをする生徒もよく見かけた。タブレットを取り上げたところで、「5〜6時間も座らせ続けて、理解できない授業をただただ聞き流させることが良いのか?それはそれでどうなのだろう」と川嶋さんはジレンマを感じている。

「ここには、タブレット以前のもっと根本的な問題があると思います。そもそも、クラス全員が同じ速度・レベルで学習への理解を求める授業に無理があるのです。スポーツでも、例えばマラソンの練習で、初心者に配慮しないペースで走り続けさせたり、逆に速く走れる上級者にセーブさせたりすることはありませんよね。

それと同じで、理解度の異なる生徒に統一の指導内容で理解させることは難しいんです。生徒たちのやる気を考えても、必要なら前学年や小学校の学習にまで戻って、その子がつまずいたところから学習し直す体制が必要だと思います」

授業がわからないからつまらない、勉強したくない――。タブレットで遊ぶ生徒の中には、少なからずそうした生徒がいる、と川嶋さんは確信している。

「使う時間・使わない時間のメリハリを徹底すれば、タブレットと上手く付き合うことは可能でしょう。ただ、学級崩壊など問題があるクラスの場合、教員の指導力の差がもろに出てしまいます。

全員がタブレットを閉じるまで待つとなると、一部の生徒が反抗するたびに授業を中断しなければなりません。そのため教員も、『この子はもう仕方ない』と妥協せざるを得ないわけですが、ほかの生徒からすれば『なぜあの子だけ怒られないの?』と不満にも思うでしょう。非常にさじ加減が難しいのです」

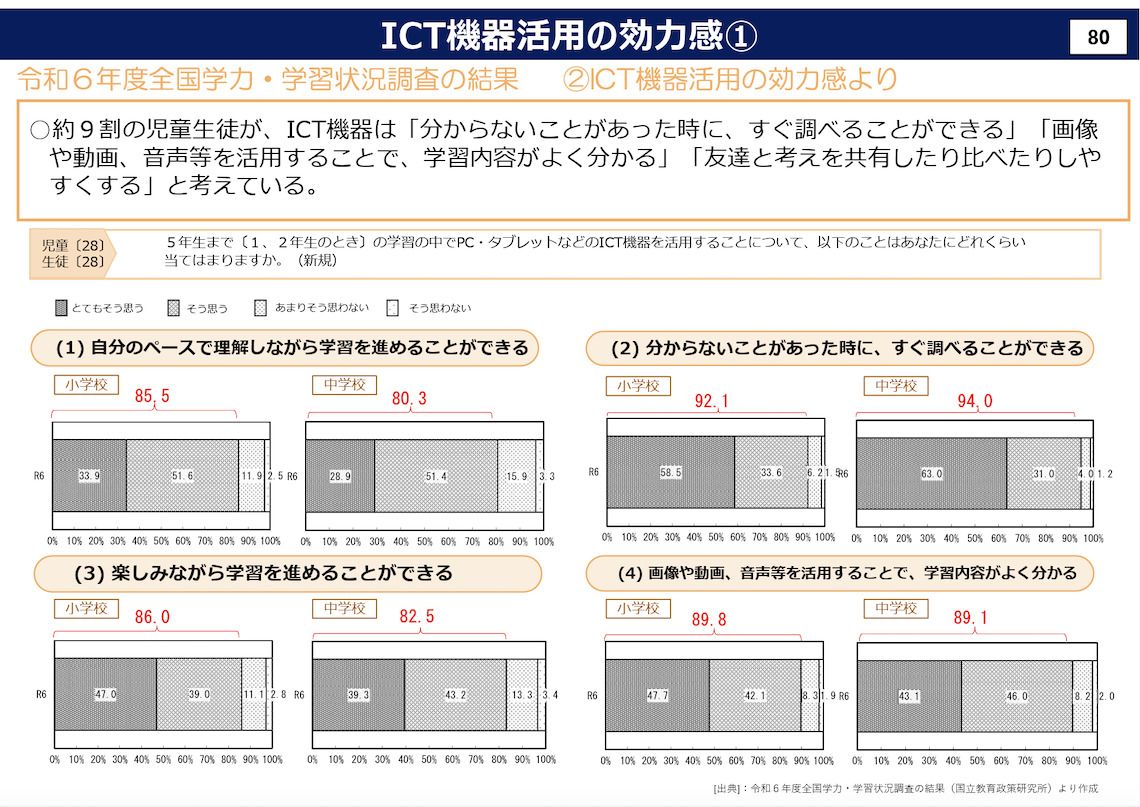

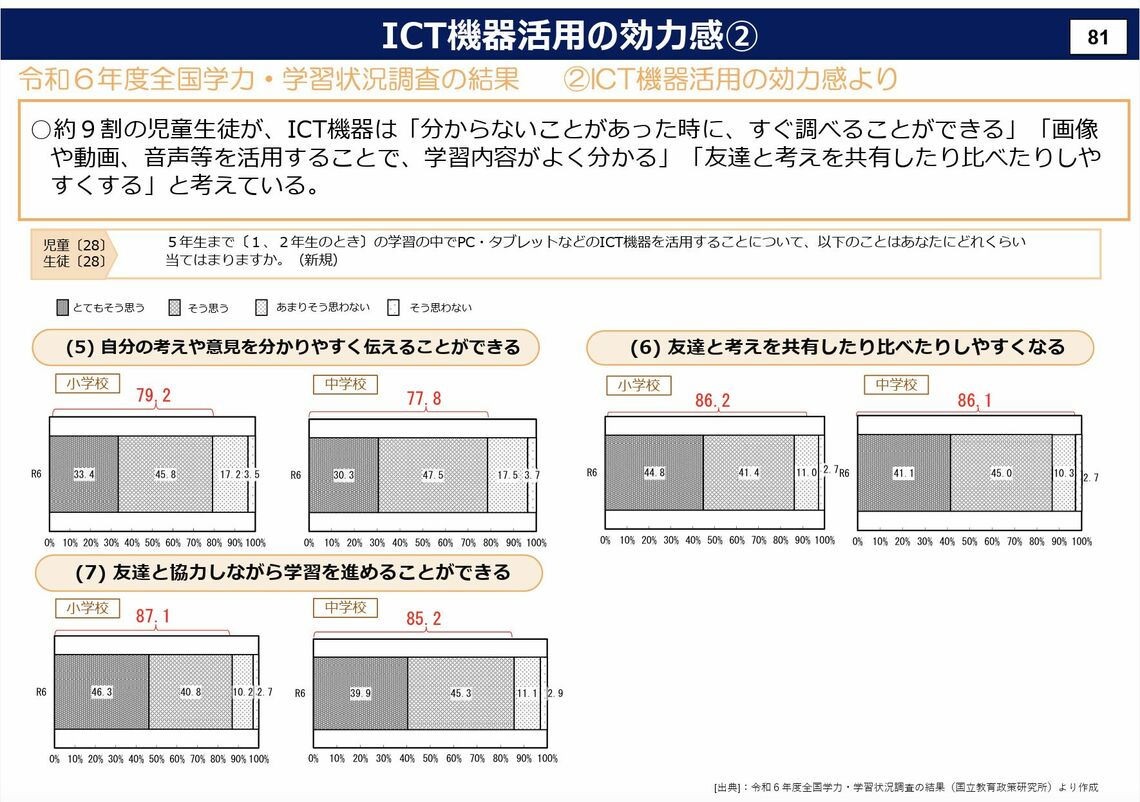

一方で、川嶋さんはタブレットを活用するメリットも重々承知している。個々のペースで必要な資料にアクセスでき、意見の集約や共有もスピーディー。画像や音声でアウトプットすることもできる。タブレットを制限するのではなく、あくまでデジタル活用のメリットは最大限に活用すべきというのが川嶋さんの意見だ。実際、「令和6年度 全国学力・学習状況調査」の結果を基にした文部科学省の資料を見ても、ICT機器の効果については一定の評価がある。

「AIツールを活用すれば、それぞれの進度や理解に合わせて何度でも教えてくれるし、『わからなくて恥ずかしい』と気にせずに済みます。また、教育現場は必要以上に『先生のオリジナリティ』を求めるあまり、教員を消耗させがちです。よい教材はどんどんシェアしたり、既存のものをアレンジしてもいいはずで、デジタル活用は教員の疲弊を防ぐチャンスに溢れているとも思います」

学力低下がデジタル学習の弊害だとして、アナログ回帰を求める声もあるが、川嶋さんの話を聞くと、必ずしも従来のアナログ環境が教育の最適解だとも言えないようだ。学校現場が、タブレット端末やデジタル技術とどのように付き合うか。タブレット学習が既に走り出している今、現場の出来事にいま一度目を向け、考え直す必要があるのではないか。

(文:藤堂真衣、注記のない写真: ocsa / PIXTA)