「遊ぶように学ぶ」子どもたち

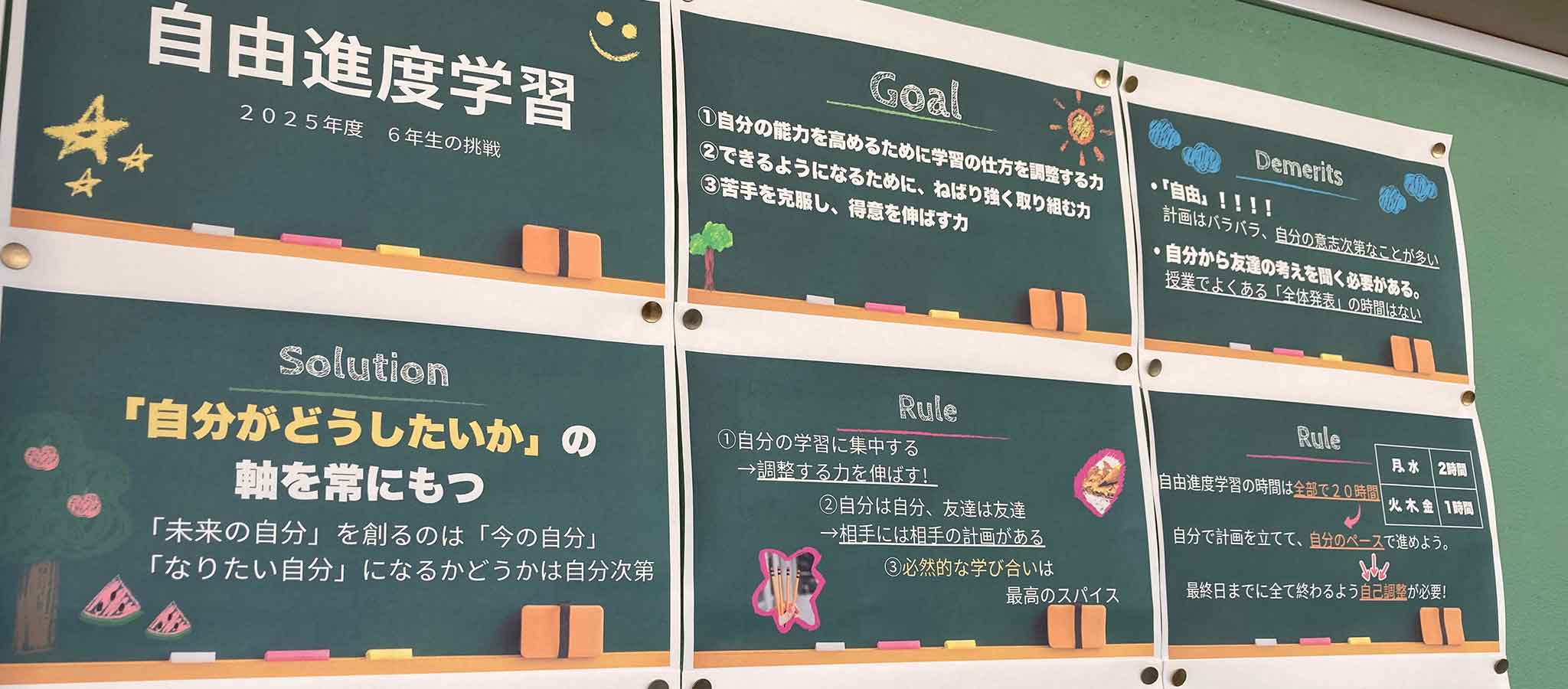

2025年6月、町田市立小川小学校は、第1回公開校内研究会を開催。「学びの楽しさを実感する自由進度学習〜すすんで自分の学びを深め、学びの楽しさを実感する子の育成〜」という研究主題のもと、5・6時間目を利用し複数教科単元内自由進度学習の授業を公開した。

学校に足を踏み入れると、2年生から6年生の児童が、それぞれの教室はもちろんのこと、体育館、視聴覚室、図書室、英語ルーム、廊下など、自らが選んだ多様な場所で自由進度学習に取り組む光景が広がっていた。教員はそれぞれの場所に複数配置。子どもたちに指図はせず「見守る」姿勢を貫き、質問や相談を持ちかけられたときのみ対応している。

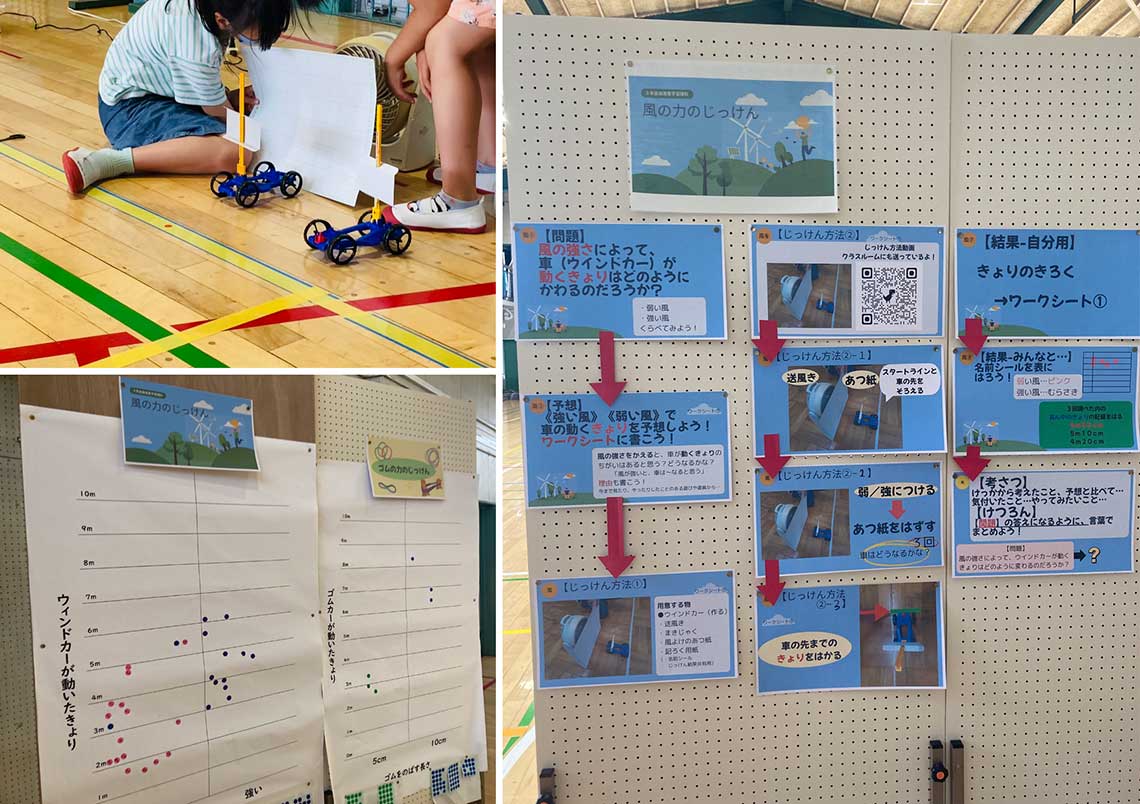

この日印象的だったのは、3年生と4年生の授業だ。3年生は、算数「長さ」と理科「風やゴムの力」という複数教科単元内での自由進度学習を展開。児童たちは、見開き版で作成された算数「長さ」と理科「風やゴムの力」の学習の手引きとワークシートやプリント、筆記用具を手に、自分が取り組みたい学習内容を決め、それができる環境がある場所を自ら選び、学びを進めている。

体育館は、「ゴムの力の実験」「風の力の実験」の会場だ。児童が2人1組で、ウインドカーと送風機などを使いながら、風の強さと車が動く距離の関係について実験。入り口に設置された説明ボードやワークシートを確認しながら、まずは結果を予想した。「準備はこれで大丈夫だね」「じゃあ、弱い風と強い風を比べてみよう。最初は弱い風ね」と会話しながら実験を進める姿は真剣そのもの。「あ、止まった! 距離を測ろう」と、出た結果はすぐに記録し、シールを表に貼って仲間と共有していた。

算数の「長さ」の会場は、教室、そして隣接する英語ルームだ。計測や計算に集中できる教室には異なる長さのものさしや巻き尺が用意され、保護者ボランティアが作成したサクラやカリンなどの切り株模型の円周を測る児童の姿が見られた。また、廊下では、貼られたテープの間を数を数えながら往復している児童の姿も。「100mは何歩か測っている」そうで、10m、100mの歩数を基に、これまで学習した内容を応用して「1kmは何歩になるか」を予想するなど、体験を通して実用的な算数の知識を深めていた。

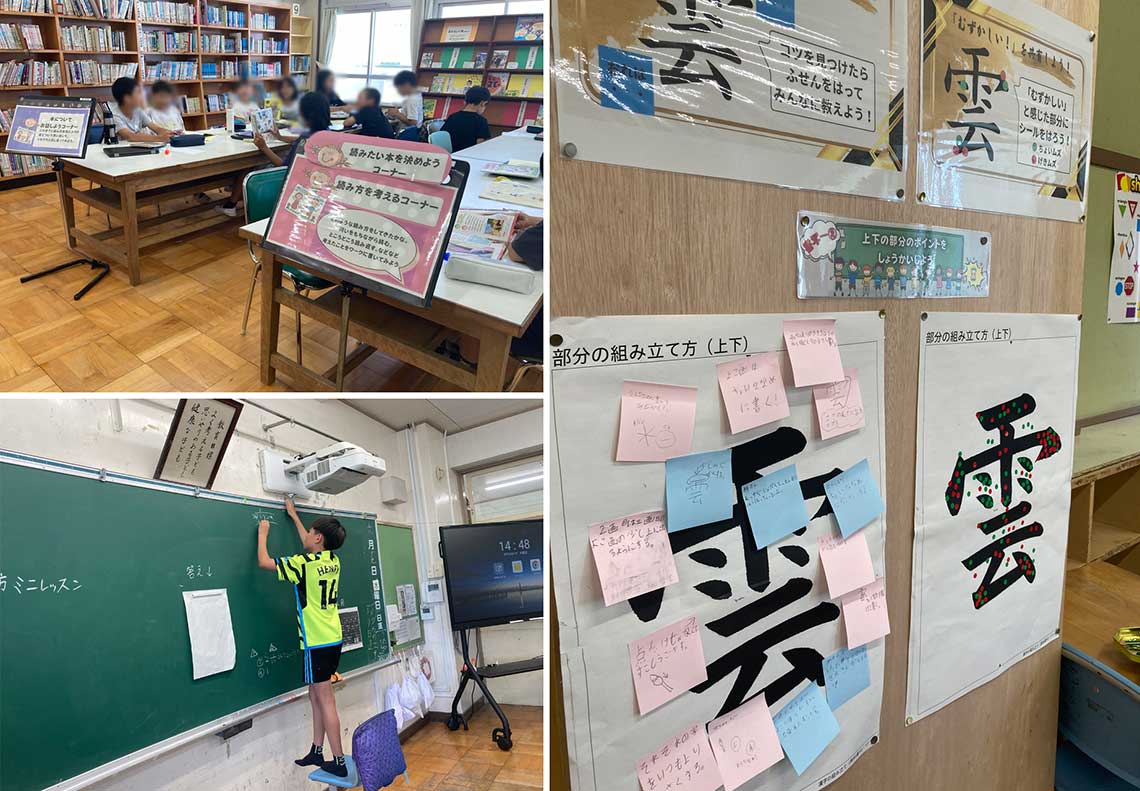

4年生は、算数「角」、国語「本は友達」、書写「部分の組み立て」(上下)の複数教科単元内進度学習に挑戦していた。算数は教室、国語は図書室と教室、書写は英語ルームと、それぞれの学習内容に適した場所が用意されている。3年生と同様、児童は3教科の学習の手引きを手に、今日の学習内容を決め、自ら学習場所へ移動する。

書写の教室では、筆で「雲」の字を書く。「難しい」と感じた部分にシールを貼ったり、自分が感じた「上手に書くポイント」を付箋に書いて共有したりと、互いの学びを深めあう姿が見られた。

直接的な関連のない3教科の学習であるにもかかわらず、子どもたちは、2時間の中でどの教科にどのくらい時間をかけて学習するかを自分で調整しながら取り組んでいる。「習字を最初にやったら結構時間がかかっちゃった」「今日は国語と算数を進めることができた」など、試行錯誤しながらも自分のペースで単元のゴールを目指そうとする児童の姿は、頼もしかった。

友達と一緒に「次はどの教室に行く?」と誘いあったり、1人で廊下を歩いたり、「集中しすぎて疲れた〜。少し休む」と言って机に伏せたり。一見すると「これが授業?」というような、どこかお祭りのような光景があちらこちらで繰り広げられていた。しかし、そこには一貫して、子どもたちが「遊ぶように学ぶ」生き生きした姿があった。

これからはチームで取り組む時代

2024年度から同校の校長に着任した星 彰氏は、学校運営から学級経営、日々の授業づくりに至るまで、あらゆる面で「これからはチームで取り組む時代」と確信していた。

「着任前、前任者から病気休職者がいることを聞き、従来の学級担任制が教員1人ひとりに大きな負担をかけている現状を痛感しました。そこで、校長として着任した昨年度から、学級担任制を廃止しチーム担任制へと移行しました。この改革には、教員が1人で『授業の名人』を目指すのではなく、『チームで協力して授業を作り上げていきたい』『真の意味での個別最適化を目指したい』という思いが込められています。短い校長任期の中で学校全体に良い変化をもたらすには、授業づくりこそチームで行うのが最善だと考えました」(星氏)

町田市立小川小学校校長

そんな中、星氏は愛知県東浦町立緒川小学校の自由進度学習を視察する機会を得た。

「そこで目にしたのは、教員は環境作りに集中し、子どもたちが自ら学びを進める生き生きとした姿でした。『これだ!』と強い手応えを感じたことが、本校に自由進度学習を取り入れるきっかけとなりました」(星氏)

昨年度は、まず4年生と6年生で試験的に導入。その確かな手応えを踏まえ、今年度は全学年で複数教科単元内自由進度学習を展開している。各学年で年に3回の実施を計画しており、新たな教育の形を探究している真っ最中だ。

星氏は、「この取り組みを、教員、児童、保護者と対話を重ねながらお互いが納得して進めていくことが、私の使命だと思っています」と語る。自身のリーダーシップについては「見抜く、仕掛ける、なじませる」という独自のアプローチで表現。これは、学校運営において星氏がとくに重視する3つの段階を示している。

その具体的な実践の1つが、これまで形式的に行われていた毎週の全校朝会を廃止し、新たに導入された不定期の「全校ミーティング」だ。

「児童や教職員との日々の会話から、今この学校に必要な課題を見いだし(=見抜く)、それを全校ミーティングで子どもたちや教職員に伝え、教員が日々の指導に生かせるようなヒントを提供(=仕掛ける)しています。教員はその話を授業や掲示物に生かし、実践に取り入れていく(=なじませる)のです。忙しい朝ではなく給食後の時間に行うことで、教員がゆとりを持って話に耳を傾け、学校全体で思考や価値観を共有する場となっています」(星氏)

例えば、あるとき、教員から「自由進度学習では、とくに中位層の児童が、どのくらいの目標を設定したらよいか困ってしまい伸び悩む傾向がある」と言う声が上がった。

これに対し星氏は、全校ミーティングで、全児童と教員に向け、「快適空間」にとどまらず、「背伸び空間」に踏み出す大切さについて説明。「『背伸び空間』の基準は、テストに例えるなら85点くらい。10問中1〜2問くらい間違えてしまうくらいの難しさに挑戦すると、最も成長できるんです。だからこそ、自分自身の背伸び空間を見つけよう」と呼びかけた。

この呼びかけは効果を生み、その後教員たちは「背伸び空間」の図を掲示したり、授業の振り返りに活用したりと、さまざまな工夫を凝らして指導に生かしていると言う。

「eboard」「ミニレッスン」を活用

同校の自由進度学習を支える具体的な取り組みとして挙げられるのが、オンラインICT教材「eboard」と「ミニレッスン」の活用だ。研究主任の吉野由美子氏は、こう話す。

「eboardは、主に2年生以上の算数の授業に活用している学習動画です。筆算や小数点の割り算などに苦手意識を感じる児童が、動画を自分のペースで一時停止したり、問題を解いて答え合わせをしたりすることで理解が深まり、学習への意欲がグッと高まるようです」

町田市立小川小学校研究主任

吉野氏は続ける。

「ミニレッスンは、児童のつまづきや、振り返りシートの内容を注意深く見て、必要に応じて行っています。例えば、5年生で合同な図形の書き方につまづく児童が多かった際、『今日はミニレッスンをします。希望者はどうぞ』とアナウンスし、集まった子たちに20分ほど一斉に授業をする、といった具合です。最初から計画するのではなく、児童の様子を見ながら『これは必要だ』と感じた際に、臨機応変に入れるようにしています」

さらに、自由進度学習で児童の学習状況をきめ細かに把握するためには、「振り返り」が極めて重要だと語る。

「自由進度学習のスタート当初、児童の振り返りは『ここまでできた』という記述が中心で、具体的な学びの深さが見えにくいという課題がありました。そこで、『何がわからなかったのか』『なぜ間違えたのか』といった分析的な記述を促すよう、振り返りの書き方を徐々に変えていきました。例えば、算数では『お宝シート』という振り返り用紙を作り、そこには間違えた問題を書き出し、その原因まで分析するようにしています。

これにより、先生たちは児童のつまずきを正確に把握できるようになり、個別の指導へと効果的に生かせるようになりました。振り返りの質の向上は、チーム担任の先生方が子どもたちを『見取る』力を高めるうえでも欠かせない要素だと実感しています」(吉野氏)

保護者との連携を目指して

自由進度学習という新しい取り組みを力強く進めていくためには、保護者からの理解が欠かせない。「とにかく学校を開きたい」という強い思いを抱く星氏は、学校のホームページを自ら毎日数回更新し、授業の様子や自身の教育理念をこまめに発信している。

また、保護者との対話の場として、自身の苗字をネーミングに生かした「ほっしーカフェ」を定期的に開催している。星氏はこう語る。

「保護者の方と直接会って対話をすることでお互いの理解が深められるはずだと考え、あえて誰でも参加できる場を設けました。カフェでは、自由進度学習に限らずさまざまなテーマで保護者の方とざっくばらんにお話ししています」

この「ほっしーカフェ」で「もっと学校に関わりたい」という保護者の声が上がり、「ラーニングクルー」という保護者ボランティアの活動が誕生した。

「ラーニングクルーの保護者の方々には、学校運営をサポートするボランティアとして協力いただいています。開始から約1カ月半で延べ112人もの方が参加するなど大きな成果を上げています。とくに自由進度学習では、教員が作りたいけれども時間がない教材制作にも協力いただいています。その過程で本校が目指す学びを知ってもらい、学校と保護者で共に学ぶ土壌ができつつあると実感しています」(星氏)

実際、今回の校内研修会は、学校公開デーとして保護者にも周知され、同校の保護者も多数見学に訪れていた。自由進度学習について保護者に話を聞くと、その効果や期待が垣間見える。

ある保護者は「うちの子は時々登校しぶりがあるのですが、自由進度学習の日とわかると喜んで登校しています。自分の意思で自由に学習の計画を立てられるところが合っているのだと思います」と、子どもの変化を語った。別の保護者からは、

「私自身が一斉授業で育ってきたので、自由進度学習を取り入れると知ったときは正直不安でした。でも、学校がこまめに情報を発信してくれますし、子どもも楽しそうにしているので、今は安心して見守っています」という声が聞かれた。

学びの楽しさを取り戻す

この日、公開授業と参加者による交流会終了度、全体会が開催された。全体会には、スペシャルゲストとしてHILLOCK初等中等部創設者の蓑手章吾氏が登壇。公立小学校勤務時代に自由進度学習を実践し、著書もある蓑手氏は、今年3月、同校が自由進度学習を本格的にスタートするにあたり、研修講師として教職員に話をした経緯がある。

「わずか4カ月でこの規模の自由進度学習を実現した先生方のチーム力、エネルギー、そして子どもたちの生き生きとした姿に驚きを隠せません」と、公開授業を見学しての感想を述べる蓑手氏。

蓑手氏は、インターネットや生成AIが普及した現代において、従来の画一的な授業を見直し、「学びの楽しさ」を取り戻すことこそが、これからの教育に求められていると力説。小川小学校の自由進度学習は、まさにその可能性を示していると評価した。

さらに蓑手氏は、「自由進度学習は『子どもたちを喜ばせるエンターテイメント』ではなく、『成長の喜び』『世界のすばらしさ』を伝える教育の本質を追求するものであると思います。まだ始まったばかりの小川小学校の取り組みは、これからの日本の教育、そして世界の教育のあり方を考えるうえで、大いに注目すべき実践です」と、講演を締めくくった。

より良い学びの環境を目指して

研究主任の吉野氏は、「自由進度学習を導入したことにより、教員が『教えなければ』という義務感から解放され、子どもたち1人ひとりをより深く見取れるようになりました。また、教員は『教えこむ』のでなく、子どもたちが自ら学びを深められるよう、ファシリテーターとしての役割を果たそうという意識が強まりました」という。

一方で、課題も見えてきた。「『何ページを開いて』『ここを指さして』などこれまでの画一的な指導が、子どもたちから『自ら情報を読み取る力』を奪っていたのではないか」と、吉野氏は指摘する。

「自由進度学習では、掲示物や教材から自分で学びを見つけ出すことが求められますが、それが難しい子どもたちが多い現状があります。今後は、子どもたちが自ら教材や掲示物を読み解き、学びを進める力を養うための工夫が求められていると感じています。

また、自由進度学習は、学力上位の児童はどこまでも深く学ぶことができますが、その反面、すべての児童が『わかった』と感じられるような教材作りに難しさを感じています。とくに、学力下位の児童が理解を深められるような教材開発が、今後の重要なテーマです。他社の教科書も比較検討し、学習指導要領の『必須項目』をあらためて明確にしたうえで、本当に押さえるべきポイントに絞った教材研究を進めています」(吉野氏)

小川小の自由進度学習のさらなる進化に向けて、星氏はこう語る。

「今後の展開として、まず、算数のように積み重ねが大切な教科で、本校の縦割り班を活用し、学年を超えた子どもたちが同じ空間で学ぶ機会を設けていきます。年下の児童が年上の児童の学びから刺激を受けたり、年上の児童が教えることで学びを深めたりする、といった相互作用を期待しています。また、すべての子どもたちが自分のペースで安心して学べるよう、目で見て直感的に理解できるような教材や、具体的な操作を伴う教材を増やすなど、特別支援教育の視点からも学びの場づくりの改善を目指していきたいですね」

星氏は続ける。

「サイコロの展開図で失敗したものを見せあうといった『失敗を共有するコーナー』や『大きな教材の活用』も、子どもたちの理解を深めることができるのではないかと。例えば、単純な5-1=4という計算でも、大きな金魚が1匹いなくなる様子と小さな金魚が1匹いなくなる様子を比べると、『1』という数が、対象物の大きさにかかわらず同じ『1』であることを直感的に捉えられます。これにより、抽象的な数の概念を具体的な体験を通して学ぶことができ、教科書では得られない深い学びにつながります」

子どもたちの学びを促進するような環境づくりの法則を見つけ、実践することで、より効果的な学習空間を作り出していくということだ。さらに、「子どもたち全員の振り返りの質を高めつつ教員の負担を軽減するため、生成AIを活用して振り返りの分析や価値付けを効率的に分析し、それをもとに児童一人ひとりの成長をより深くサポートしていくことも検討しています」という。

小川小学校の自由進度学習は、始まったばかりの挑戦だ。しかしそこには、子どもたちの「学びの楽しさ」を最大限に引き出し、これからの時代に必要な力を育むための、教育の本質を追求する強い意志と、変化をおそれない教職員たちの情熱が息づいている。

(企画・文・写真:長島ともこ)