市長名で「学校や地域行事の見直し」に理解求める

全国で教員が不足していることは、周知の通りです。成り手を増やすために、初任給の引き上げや勤務時間の見直しなど、さまざまな施策が取られています。

しかし、小中学校の教員の採用試験倍率も2倍を切り、中途退職や病欠も後を絶たず、現場の努力で何とかギリギリのところで維持されている公教育も、このままでは崩壊しかねない状況と言っても過言ではありません。

そんな中、大阪市は「教員の働き方満足度日本一」を目指して、「学校園における働き方改革推進プラン」を策定し、先生でなくてもできる仕事をする人を配置する、システムやアプリを活用するなど、さまざまな取り組みを進めています。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

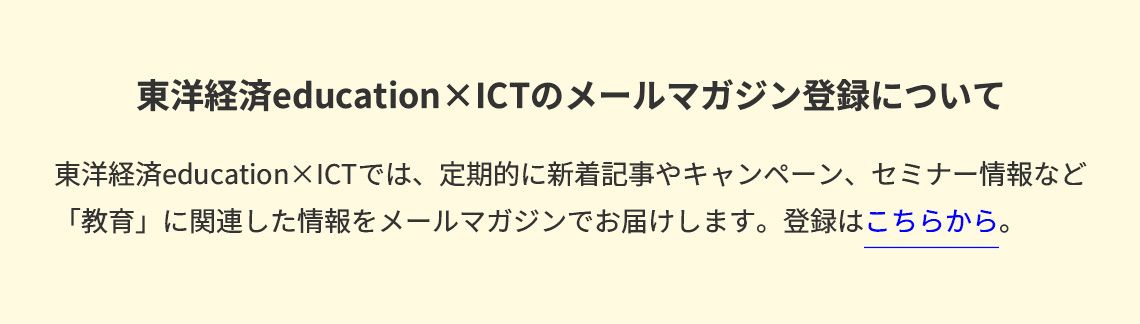

一方で、新型コロナウイルス感染症が5類に移行後、地域のお祭りや運動会などの行事に教職員が参加を求められるケースが見られることから、今年度は教職員が本来の業務に時間を使えるように「学校や地域行事の見直し」に関する理解を求める通達が大阪市長名で出されました。

教員の地域行事等の参加について、その位置づけを見直し、地域や保護者への理解を求めるのが狙いです。ただ、長年の慣例から、とくに管理職が地域行事に顔を出すことが当たり前になっている地域もあるようです。

学校の先生の地域行事への参加を控えるというのは、一見地域連携や地域に開かれた学校という文脈に逆行するようにも思われます。一方で、市長名でこのような通達が出されるほど逼迫していると思うので、現場の声を聞きました。

4月時点で市内1割の小中学校で欠員状態

今回話を聞いたのは、大阪市立大宮西小学校 校長の原雅史氏です。原先生は以前こちらの記事で紹介した通り、これまで児童主体の学び合いの授業を広める活動をされてきた熱心な先生です。

(写真:中曽根氏撮影)

原先生によると、大阪市内の全小中学校の1割が年度初めの4月から、教職員の欠員状態でスタートしており、しかも1区あたり数名の新任教員が、着任から1〜2週目に退職するという現状があるそうです。

他業種でも新入社員が入社から1週間以内に「やりたいことと違った」と言って退職する話はザラにあり、世間的には珍しいことではないかもしれないけれど、わざわざ教員免許も取って、ある程度主体的に選択したであろう若者たちが、1カ月も続かないのはなぜなのか。その数字の多さに驚きました。

原先生の現在の勤務校には、新任はいませんでしたが、4月2週目に1人がケガで休職、翌週にはベテラン教員が長期の病休に入り2名欠員状態になりました。

前例踏襲で地域行事への参加も求められる教師たち

そんな中配布されたのが、上記の地域行事への教員参加を控えるようにというチラシでした。

(写真:原氏提供)

原先生は早速配布しようとしましたが、学校の所在地は古くから地域活動や行事も盛んで、慣例として学校長もそうした行事に参加してきたことから、当初はチラシ配布に否定的な意見がありました。

しかし、何とか説得して区内で全戸配布が実現したそうです。とはいえ、今年は会場として提供した地域の運動会には顔を出したそうですが、結果的に参加していたのは全児童の5分の1以下で、正直休日を返上してまで校長が参加する意味があるのか疑問に感じたと原氏。

「地域との連携は必要だが、本当の連携とはどういうことなのか、なぜ今こういう通達が出ているのか、地域にも理解してほしい」と訴えます。

この辺りの慣習は地域によって温度差もあると思いますが、相手の状況を理解せずに「これまでもそうだったから」と前例を踏襲していたら、本当の意味での地域の連携はできないでしょう。

教員を悩ませている保護者対応

さらに、ギリギリの状態の中でも何とか頑張っている教員をいちばん悩ませているのが、保護者対応です。

集団があればトラブルがあるのは半ば当たり前ですが、子ども同士のトラブルといじめの境目は正直あやふやな部分もあります。事実とは違う子どもの話を鵜呑みにして、被害者意識で学校にクレームを言ってきたとしても、教員は言葉の行き違いで状況が悪化していくのを防ぐために、否定せずに話を聞くか、謝るしかないと原氏も言います。

ギリギリの状況下で教員自身がストレスを抱えていることが、少なからず今の不登校やいじめの増加、教員の不祥事の多発にもつながっているのではないでしょうか。

文部科学省では、過剰な苦情や要求に対応するため、「学校問題解決支援コーディネーター」を中心とした支援体制の仕組みづくりを進めていますが、それに先駆けて、奈良県天理市では、保護者対応窓口「ほっとステーション」を開設しています。

これは、学校への加配ではなく専門部隊です。民間で言うカスタマーセンターの設置によって、天理市では教員の残業時間も減っているようです。

こうした好事例は全国に広がることを期待したいと思いますが、今やスクールロイヤーが入って、いじめ問題などの事にあたる時代です。学校長は慣れない弁護士対応にも当たらなくてはいけません。悪質ないじめを見逃さないために、それも必要な対応ではあるでしょうが、学校がサービスを提供する場所とみなされるようになってきた証かもしれません。

薄皮を剥がすように少しずつ改善して余白を作る

しかし、学校は基本、子ども達のための場所であり、教師の仕事の本分は授業をすること。子ども達が安心していられる場所であるためにも、よい授業をするためにも、そこで働く教員の心身の健康は欠かせません。

やはり、学校がそこに関わる人にとって安心して過ごせる場所になることが大切。そのためにも余白が必要です。しかし、教員不足も簡単には解決しそうにもない中、教員の働き方改革なんてできるのでしょうか。

原氏は、「学校の働き方改革は、薄皮饅頭の皮を一枚一枚剥がすように進めていかざるを得ない」と言います。

大宮西小学校では今年度から日課表を変更し、始業時間を8時50分から8時40分に、中休みや昼休み掃除の時間をそれぞれ少しずつ短縮し、終業時間を15時40分から15時10分に変更しました。また8時30分〜17時で固定されていた教員の就業時間を8時〜16時半というフレキシブルタイムも選択できるようにしました。

これまでもほとんどの教員が8時前には出勤していて、朝の30分は無給になっていたのを勤務実態に合わせたのです。現在は、半分以上の教員がその時間帯を選択しており、会議も16時半までに終了するように改善しました。

ここで1つネックになったのが、給食の開始時間を15分早めるための調理員の方々の勤務時間の変更でした。ルール上学校職員の勤務時間は、8時半から17時となっていて、それを変更することはできないということでいったん見送りになったのです。

しかし、実際は職員も8時には勤務を開始している勤務実態とかけ離れていることから、徹底的に調べたところ、学校教職員の勤務時間を決める権限は学校長にあることが判明。結果的に、調理員も8時から16時半の勤務に変更することができたのです。

こうして薄皮を剥ぐように生み出された30分の余白。わずか30分ですが、この価値は大きく、働き方改革の突破口にはなったと原氏。子ども達からも先生からも好評だそうです。

教師も親も地域もマインドを変える必要あり

「不登校やいじめが多発し、外国籍の子どもも増加している。もはや従来どおりは通用しません。学校が大困りの状態に置かれている今、前例主義に囚われていては、前に進めません。かといって、人事権も予算権もない校長にはできることが限られているので、一気に改革を進めることは難しい。だから、このように少しずつできることを積み重ねていくことしかないのです。でもそれをすることで、現状を改善していくことはできる」と原氏。

原氏は以前紹介した、「学び合いの授業」を今の勤務先でも取り入れていますが、余白を作ったことで先生にも余裕ができて、本来の業務である授業改善にもよい影響が出ているようです。結果的に子どもたちが幸せであり、その変化を感じられたら、保護者も満足するでしょう。遠回りのようで、教職員の心身の健康を取り戻すことが教育改革の近道でもあるのです。

今回の取材を通して、学校というシステムが崩壊一歩手前だということを再認識しました。子どもたちが安心して学べる場所を維持していくためには、もちろんさまざまな政策も必要ですが、悠長なことを言っている場合ではないのでは。地域の実情に合わせて、できることをしていく。そのトライを地域も保護者も一緒に支えていく。そんなマインドセットが必要ではないかと感じました。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)