「100均で買えるものは100均で」、保育士が自腹で色鉛筆補充

「色鉛筆や折り紙はすべて、『100均』が当たり前。玩具なんて十分に買ってもらえないので、私たち保育士が自腹を切って用意している状況です」

ジャーナリスト

1975年茨城県生まれ。茨城県立水戸一高、神戸大学法学部を卒業。株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部(契約社員)を経て、2007年よりフリーに。就職氷河期世代の雇用問題や保育、医療・介護がライフワーク。著書に『ルポ 保育格差』『ルポ 学校がつまらない』(岩波書店)、『年収443万円』(講談社)ほか多数

(写真は本人提供)

保育士の本田美丘さん(仮名、25歳)が嘆く。美丘さんは、株式会社が運営する埼玉県内の認可保育園で新卒採用されて働き始めた。ほかの保育園の状況を知らないため、しばらくは「そういうものか」と思っていたという。

「100均で買えるものは100均で」と園長から言われるため、保育材料を買うのはいつも100円均一ショップ。ただ、色鉛筆は百均のものは種類が少なく、子どもが好む色はすぐに芯が減ってしまう。とはいえ1本売りの色鉛筆は「高いから」と購入してもらえないため、保育士が自腹を切って補充しているそうだ。

保育園にはとにかく玩具がない。保育園には0歳児から5歳児クラスまであり、1クラス15~20人の子どもがいるが、おままごとセットは各クラスに1セットもない。やむなく、曜日によって使うクラスの順番を決めているという。園児から「せんせい、おままごとしたい」と言われても「今日はおままごとの日じゃないから、ブロックで遊ぼうね」と言わなければならないのがつらい。

いざ、おままごとの日になっても、園児同士のケンカが絶えない。プラスチックでできた野菜の玩具は、半分に切れるように間に面ファスナーが貼られている。園児は夢中になって、プラスチックの包丁で何度も何度も野菜を切っていくのだが、当然ほかの園児も「野菜切り」をしたくなるため、奪い合いが始まってしまう。しかし、こういうときにほかに気を紛らわす玩具もないのだ。

園児がまだ1~2歳の場合、保育士が言ってきかせることも難しく、ケンカになれば、かみ付きやひっかきの原因になる。万が一傷ができてしまえば、保育士は保護者に謝り、園内ではインシデントレポートを書かなければならない。もし、傷を負った園児の保護者が納得できなければ関係性も悪化し、保育士にとっては相当のプレッシャーだ。

こうした状況を受けて、美丘さんは園長に「もう少し玩具を買ってほしい」と頼んだこともあるようだ。しかし、「なんとか工夫して。あなたの保育技術が足りないから、かみ付き・ひっかきになる」と一蹴されてしまう。しまいには「これも勉強だから」と、自宅で玩具を手作りしてくるように命じられたそうだ。これは、いわゆる持ち帰り残業になる。

美丘さんは「ケンカにならないほうがマシ」と、やむなく2000円ほど自腹を切って、野菜の玩具セットを購入した。美丘さんの月給は手取り20万円で、年収は約300万円。けっして生活に余裕があるわけではない。

「安月給の中での出費はつらいけど、子どもたちには楽しく過ごしてもらいたいし、保護者に怒られるのもつらいので、仕方ないですね。先輩も自腹で玩具を買っています。ただ、他の法人で働く友人は『そんなことはない』と言うので、ショックを受けました」

園児70人に「絵本10冊ブロック1つ」、寄附に頼る現状

都内で社会福祉法人が運営する保育園でも、保育士が自腹を切って保育に必要なものを買っている。ベテラン保育士の池野実子さん(仮名、50歳)は「理事長が『とにかくコスト削減だ』と厳しく、保護者に寄附を募っています」と話す。

保育園には約70人の園児がいるが、絵本はたった10冊程度しかない。年齢や発達に応じた読み聞かせのため、図書館で絵本を借りてくるが、園児が破ったり汚したりしないようにするだけでも一苦労で、自由に好きな本を読ませてあげることができない。そこで、1~3歳くらいの園児向けの本は、汚してもいいように自腹で買っているという。玩具も少なく、ブロックが園に1つあるだけだ。

絵本や玩具だけでなく、保護者が着替えを用意し忘れた場合の貸し出し用の下着や衣服もない。さらには、経営側から渡される費用だけでは足りず、ティッシュなどの消耗品までも満足に買えないという状況だ。

「若手の年収は360万円から380万円くらい。私は年次的に年収430万円と少しだけ高いので、足りないものはせめてベテランの私が負担しなければと思っています」

もちろん自己負担にも限界があるため、絵本や玩具、洋服は保護者から寄附を募ってしのいでいる部分もある。しかし、実子さん自身もなにかと月2万~3万円ほどは出費があるという。今年は一足早い夏日の到来でプール開きが早まったが、水遊びで使う玩具もないため、ペットボトルなどを用いた手作り玩具を使っているそうだ。

「手作り玩具もいいのですが、保育士の負担が大きくなってしまいます。園児と一緒に玩具を作るなどして保育に取り入れる工夫をしていますが、本来なら玩具や消耗品を買う費用があるはずなのに……」

実子さんは憤りを隠せない。なぜなら保育園には、運営費を指す「委託費」の中に、きちんと保育材料費が含まれているはずだからだ。

子ども家庭庁の「2024年度における私立保育所の運営に要する費用について」などから計算すると、園児1人当たりの1カ月の保育材料費は、3歳児未満で月1932円、3歳児以上で3679円となる。しかし実子さんの園では、経営

「保育園を10園くらい展開すれば、経営者の懐が潤う」

なぜこのようなことが起こるのか。公費で支給される保育材料費が子どものために使われず、保育士が自腹を切っている背景には、「委託費の弾力運用」という制度上の問題がある。

かつて、私立の認可保育園は、社会福祉法人しか設置できず、当時は「人件費は人件費に使う」という使途制限があった。ところが、1997年ごろを境に、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り、保育園のニーズが増加。待機児童問題が深刻化する中で、公立と社会福祉法人だけでは需要に追い付かず、2000年に営利企業やNPO法人などによる認可保育園の設置・運営が認められた。

ただし、「人件費は人件費に」という厳しいルールのままでは、営利企業にとって参入のうまみがない。そこで、経営の自由度を図ることを名目に、株式会社の参入とともに、運営費を指す「委託費」の使途制限を大きく緩和する「委託費の弾力運用」が取り入れられたのだ。

この「委託費の弾力運用」によって、人件費、事業費(給食費、保育材料費、保健衛生費など)、管理費(福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、賃料、業務委託費など)の相互流用をはじめ、同一法人が展開するほかの保育園や本部・介護施設・学童保育への流用、保育園の新規開設など、施設整備にも費用を回せるようになった。これにより、年間収入の4分の1もの費用の流用が可能になったとされる。

中でも委託費の流用が多いのは、保育園の新規開設の費用だ。ただ、ここにも問題が隠れている。事業者側の本音としては、「事業を拡大すれば、自由にできるお金が増える」「株式上場してキャピタルゲインを得たい」という側面が強い。ある経営コンサルタントは「保育園を10園くらい展開すれば、資金を還流して経営者の懐が潤う」と明かす。

保育園は、都道府県や市区町村が行う「実地検査」を定期的に受けており、委託費の使途が適正かを含めて会計についてもチェックが入る。しかし、運営会社が別会社を作って「広告費」「業務委託」「経営コンサルタント料」などの名目で委託費を還流させるなど、いわばトンネル会社を利用して、経営者が豪遊した経費を計上したり、多額の役員報酬を設定するケースが相次いでいる。

しかも、自治体が実地検査を行うのは直接委託している法人までで、2次委託先以降は検査しないことから、問題が隠れてしまうことが多い。「そこを狙って、人件費や保育材料費を削るだけ削り、委託費を別会社に還流させる。これが、『保育は儲かる』と言って新規参入が増えた背景でもある」(保育の経営コンサルタント)というのが実態だ。

「営利」を求め、人件費や保育材料費・給食費まで削り込む

そもそも私立の認可保育園には、市区町村を通じて委託費が支払われる。委託費の原資は、国、都道府県、市区町村、保護者が払う利用料となる。委託費は、人件費、事業費、管理費について必要な金額が積み上げられて支給されている。委託費のうち人件費が8割、事業費と管理費がそれぞれ1割前後と国が想定して支給している。

もともと、保育園には必要な経費を見積もられて支給されているため、運営費が余るような性質のものではない。しかし、「営利」を求めるために人件費や保育材料費、給食費まで削り込む経営者が散見されるようになったことが、保育士の自腹問題につながっているのだ。

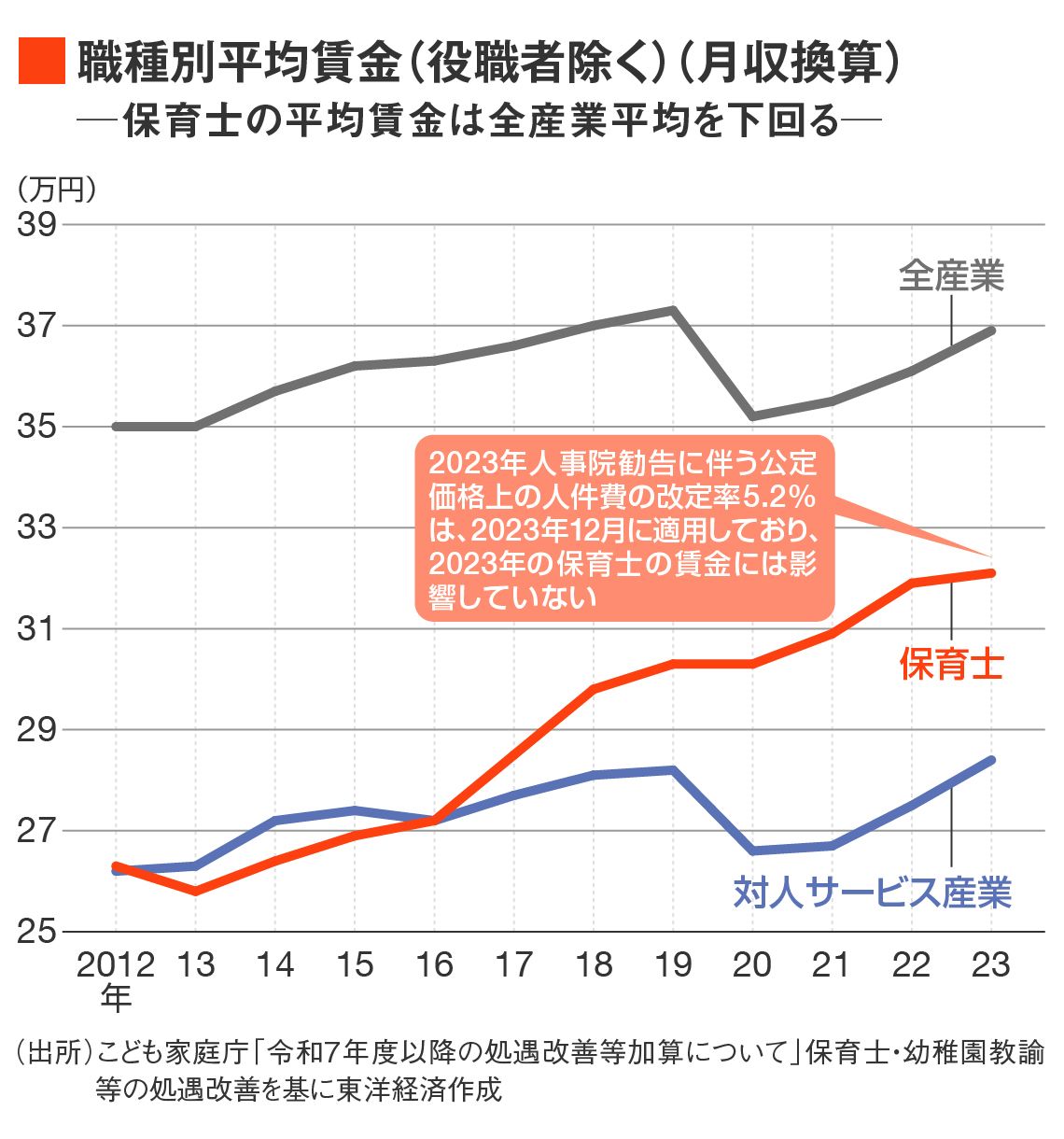

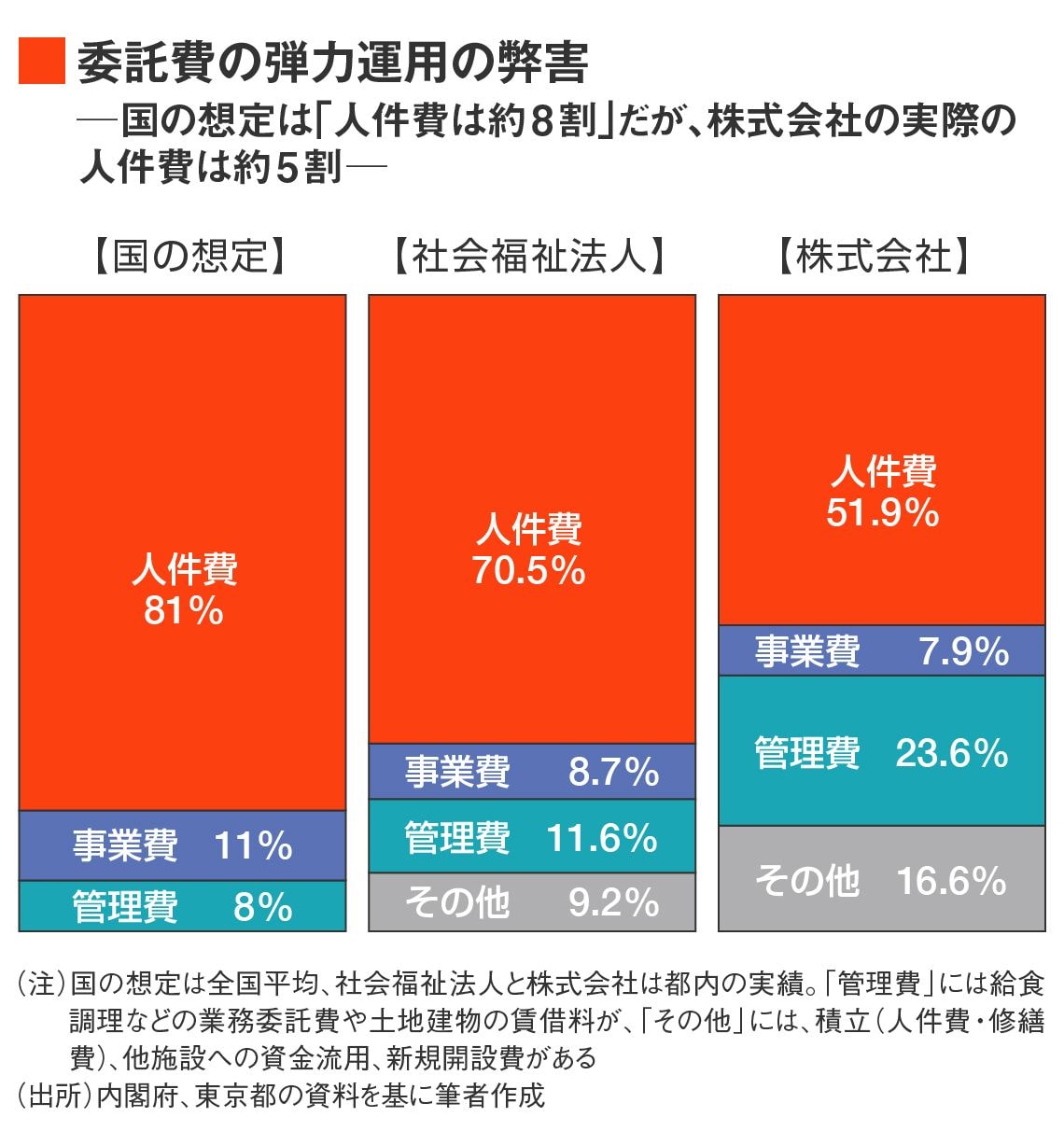

多くは人件費が流用されるが、東京都の調査では、実際に支出される人件費比率は社会福祉法人で約7割、株式会社で約5割だった。この調査は過去のものだが、例年似たような支出の傾向がある。

こども家庭庁の「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」(2024年度)によれば、認可保育園の人件費率は全国平均で73%、保育士の平均年収は約418万円になっている。しかし、都内の営利企業を中心とした保育園では年収350万円前後というケースも少なくない。

筆者の取材では、低賃金の保育園で自腹問題が起きる傾向を感じている。委託費の弾力運用が認められている限り、コストを抑えて利益を出そうという経営者の下では保育士の低賃金問題も改善せず、保育士の自腹問題もなくならないのだろう。

(注記のない写真:KazuA / PIXTA)