「少子化×地理的特性」により小規模校化が加速

第1学年の学級数が1学級のみという道立高校の割合は、1990年代半ば時点では1割未満だったが、中学校卒業者数の減少により現在では約3割に達しているという。そのため道は高校の再編を進めているが、広大な面積に人口が点在している広域分散型の地理的特性により再編が困難な高校は多く、小規模校化が加速している状況にある。

小規模校化については、生徒が多様な考え方に触れる機会の減少や、部活動や課外活動の制約などさまざまな影響が指摘されているが、中でも大きいのが科目設置数の問題だ。北海道教育庁学校教育局高校教育課高校改革推進室主査の柴田朝幸氏は次のように語る。

北海道教育庁学校教育局高校教育課高校改革推進室主査

道立高校の国語科教諭、北海道教育庁の指導主事を経て、2025年度から現職。単位制や総合学科など、多様なタイプの学校における教育活動への支援や、学校の特色化・魅力化に関する業務を担当

「第1学年1学級のような小規模校では、教員の配置数が少ない状況です。すると必然的に、設置できる科目数も限定されることになります。そのためこれまで小規模校では、生徒の多様な学びのニーズに応えるのが難しいという課題に直面し続けてきました。しかし、住んでいる地域によって教育環境に差が出ることは、生徒の進路実現にも影響を与えることとなり、公教育として避けなければいけないことです」

こうした課題を解決するために、2021年に北海道有朋高校(札幌市)内に開設されたのが、北海道高等学校遠隔授業配信センター(通称T-base)だ。遠隔授業を専任で行う教員が在籍し、地域連携校(※)と離島に対して授業配信を行っている。

※第1学年1学級の高校のうち、地理的状況等から再編が困難であり、かつ地元からの進学率が高い高校

2025年度現在、T-baseに在籍している専任教員は25名。遠隔授業の受信校は32校(地域連携校30校、離島2校)に及び、約900名の生徒が受講している。配信科目数は9教科30科目。体育と美術を除きすべての教科を配信、季節講習も行う。

実は道には、T-base開設以前から遠隔授業に取り組んできた歴史がある。2006年度に策定した「新たな高校教育に関する指針」の中で「遠隔授業等による学校間連携の充実」を明記、2008年度より一部の高校から遠隔授業を開始した。これは地域連携特例校(現地域連携校)に対して、地域の中で比較的規模の大きい高校(地域連携協力校)の教員が遠隔授業を行うというものだった。

「ただし、この方法には課題がありました。特例校1~2校に対して協力校1校という関係で遠隔授業を実施してきましたが、協力校の教員は自校での通常の授業に加えてICT活用が必要な遠隔授業も担当しなければならず、業務負担が重くのしかかることになったのです。また協力校の状況によっては、特例校が希望する科目を必ずしも開設できない場合もありました。T-baseを開設したメリットは、こうした課題の解決のみならず、配信拠点に専任教員を集中化したことにより、質の高い遠隔授業を開発・提供する体制が整ったことにあります」(柴田氏)

遠隔の「強みを生かす授業」と「弱点カバーの工夫」とは?

ではT-baseでは、どのような遠隔授業を提供しているのだろうか。T-base次長の佐藤豊記氏は次のように語る。

北海道高等学校遠隔授業配信センター(T-base)次長

道立高校教諭(地歴・公民)を経て、2021年北海道高等学校遠隔授業配信センター(T-base)着任。2023年より現職。遠隔授業の更なる充実・発展に向けて公務に従事

「画面越しとなる遠隔授業では、教員の熱意や雰囲気が伝わりにくいため、対面授業以上に授業の質が問われます。生徒が『もっと知りたい。調べたい』と思えるようなワクワクする授業を展開しないと、生徒の関心を維持させることはできません」

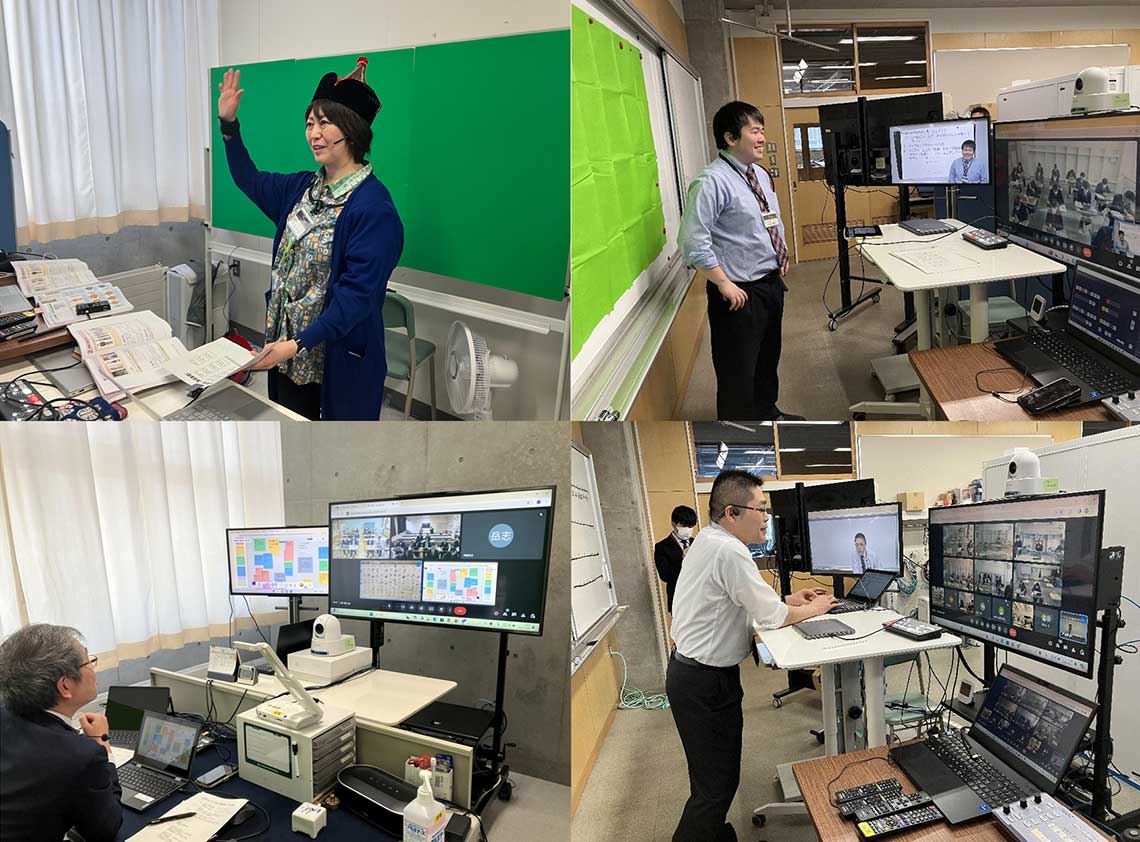

そこでT-baseでは、1人1台端末を効果的に活用し、リアルタイムでのアンケートやクイズ形式の出題などを通じて、ともすれば一方通行になりがちな遠隔授業を双方向性のあるものにしている。

また、1人1台端末であれば、ほかの生徒には見えない形で個別の生徒からの相談や質問に答えることも可能だ。生徒の学習状況を把握したいときには、生徒に端末のカメラで自身のノートや作品を撮影して送信してもらうことで対応。実技科目では、例えば書道は教員が書画カメラで手元の動きを動画で記録し、生徒が後から自分のペースでその動画を確認しながら練習できるようにしている。

さらに、遠隔授業の特性を生かしたT-baseならではの取り組みと言えるのが、合同授業だ。これは複数の受信校の生徒が同時に授業を受講するもので、普段は限られた人間関係の中で学習している小規模校の生徒たちにとって、他地域の同世代と交流する貴重な機会となっている。

「例えば書道では、函館美術館と連携して2校合同で書道作品の鑑賞の授業を実施しました。美術館が所蔵する作品を学芸員の方に解説していただき、その後、生徒たちはアバターを使って仮想空間で意見交換を行いました。こうした合同授業は、対面で実施すれば多大な費用と時間がかかります。遠隔授業だからこそ実現できたと言えます」(佐藤氏)

また学力差の大きい英語・数学・国語については、習熟度別授業を原則としている。複数の受信校から学力レベルが同程度の生徒を集めて授業を行うことで、よりきめ細かな指導ができている。

こうしたさまざまな工夫が可能になったのは、とくに1人1台端末の整備のおかげだという。しかし一方で、遠隔授業では対面授業に及ばない点もあるという。

「対面での教育活動と決定的に違う点は、やはり生徒と接するための手段が1台のカメラだけであるということ。対面授業であれば、机間巡視によって生徒の様子を把握することができます。また、通常の教員であれば休憩時間や放課後などの生徒との何気ない会話を通じて生徒と人間関係を作っていくことができますが、T-baseの教員は遠隔授業の時間しか生徒と接することができないという制限もあります」(佐藤氏)

そこでT-baseでは、教員が年2回ほど受信校を訪問し、対面授業を行っている。実際に会うことで生徒との関係性も深まるという。

「『この子、こんなに背が高かったんだな』など対面だからこそわかることがありますし、生徒たちも『画面の向こうにいた先生、実在するんだ!』と実感するのか、すごくフレンドリーに接してくれるようになります。その後の遠隔授業でのやり取りも変わってくるので、会うことの価値を感じています」(佐藤氏)

また、生徒にしっかりと関われるよう、T-baseの教員は受信校との兼務発令を受けており、T-baseと受信校の両者に所属する形が採られている。

「T-baseの教員は受信校の教務内規に従い、担当科目のテストの作成や採点、成績評価なども担っています。責任ある立場として、受信校の担当教員とは定期的にミーティングを開催するほか、日頃の生徒の様子や学習状況についての頻繁な情報共有も行っています」と、佐藤氏は説明する。

年50回以上の公開授業も、配信支える「組織体制」と「試行錯誤」

もう1つ、T-baseの質の高い遠隔授業を支えているのが、組織体制だ。

「T-baseには、必ずしもICTに強い教員ばかりが配属されるわけではありません。前任校で積極的にICTを活用してきた教員が異動してくる場合もありますが、遠隔授業では音声や映像のトラブルへの対応など、対面授業におけるICT活用とはまた違うノウハウが求められます」(佐藤氏)

そのためT-baseでは、着任初日の4月1日から研修が開始される。研修には着任者だけでなく全教員が参加。遠隔授業では身振り手振りを大きくしないと生徒に伝わらないといったオンラインならではの特性の理解から、各種ツールの使いこなし方、画面越しでの効果的な授業進行のテクニックまで、研修内容は多岐にわたる。

また、メンター制度を設け、経験豊富な教員が個別にサポートすることで、着任者が新年度の授業開始時から対応できる体制を整えている。

その後も日常的に放課後に授業をチェックし合うなど、アップデートは続く。研究研修グループでは毎週のように研修を実施し、各授業の実践レポートを年に1度冊子にまとめている。

また、教員同士での公開授業も年間50数回ほど実施しているという。これは教員が自主的に「今日はこういう授業をするので、関心のある先生はご参加ください」とチャットで呼びかけて行うもの。授業を見た教員は感想をチャットに書き込み、教員間で共有することで授業改善に生かしている。

「コロナ禍でオンライン授業が実施され、民間でもオンデマンド教材などは進化しましたが、実は双方向の遠隔授業の技術は確立していません。血の通った質の高い双方向の授業をいかに実現するか、各教科で求められる能力や資質を生徒たちにどう身に付けさせるかは、われわれ教員が知恵を出し合い改善していくしかないんです。また、各ツールは突然の仕様変更もあるのでその都度ノウハウを蓄積せねばならず、今も試行錯誤の日々です」(佐藤氏)

「時間が限られている遠隔授業は1分1秒が大事」との思いから、日常のトラブルも教員間で協力して対応している。「ヘルプミー」と名付けたチャットスペースを設け、授業中に音声やカメラの不具合などのトラブルが発生した際は、状況を書き込んでSOSを出せるようにしている。それを見た手の空いている教員が、すぐに駆け付けてサポートするのだという。

「多様なニーズや進路希望」に応えるのがT-baseの役割

2021年度に当時の1年生から順次配信を始めたT-baseは、今春2回目の卒業生を送り出した。柴田氏は「難関大志望者向けの講習なども実施していますが、実際に難関国公立大学に進学する生徒も出てきており、取り組みに手応えを感じています」と語る。

生徒が希望する進路は、難関大学だけではない。生徒の多様な学びのニーズ、進路希望に応えるのがT-baseの役割だ。

「T-baseでは、進路支援グループを立ち上げ、看護セミナーや公務員ガイダンスなど、生徒の多様な進路希望に応じたセミナー等も開催しています。例えば公務員ガイダンスでは、現職の公務員を講師として招き、仕事の内容や魅力について生徒が直接話を聞ける機会を設けています。今後も地元の小さな高校で勉学に励んでいる生徒の夢の実現を、現場の先生と共に後押しできる存在でありたいと考えています」(佐藤氏)

受講生徒からの遠隔授業への評価は高く、また受信校の管理職からは「教員がT-baseの授業を見ることが研修になっている」との声も寄せられている。「受信ニーズは高まっており、いかに年々増える受信校にしっかりと対応していけるかが課題だ」と柴田氏は話す。

地域格差の解消を目指すT-baseの実践は、同様の課題を抱える全国の教育現場にとって、示唆に富む取り組みだろう。実際に長崎県や鹿児島県など、離島や中山間地域を多く抱えるほかの自治体でも、T-baseのような配信拠点を設けて遠隔授業を実施する動きが進んでいる。文部科学省も「各学科・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業」の中で、離島・中山間地域の小規模校に通う生徒や、不登校など多様な背景を有する生徒を対象に遠隔授業や通信教育を実施する11自治体に対して、機材整備やスタッフの人材育成・確保に関わる費用の支援を行っている。

各地の遠隔授業で蓄積されるノウハウは、今後ICTを活用したさまざまな教育実践の参考になるはずだ。

(文:長谷川敦、写真:北海道教育庁学校教育局高校教育課高校改革推進室提供)