突然「入学定員と学級数を減らす」知らせが…

国立大学の附属学校や幼稚園といえば、世間的には「エリート校」と認識されている。進学率の高さが評価の基準とされている一般のエリート校というのはもとより、地域の手本となる教育実践を広げるという役割を担ったエリート校でもある。その国立大学附属学校・幼稚園に危機が広がっている。

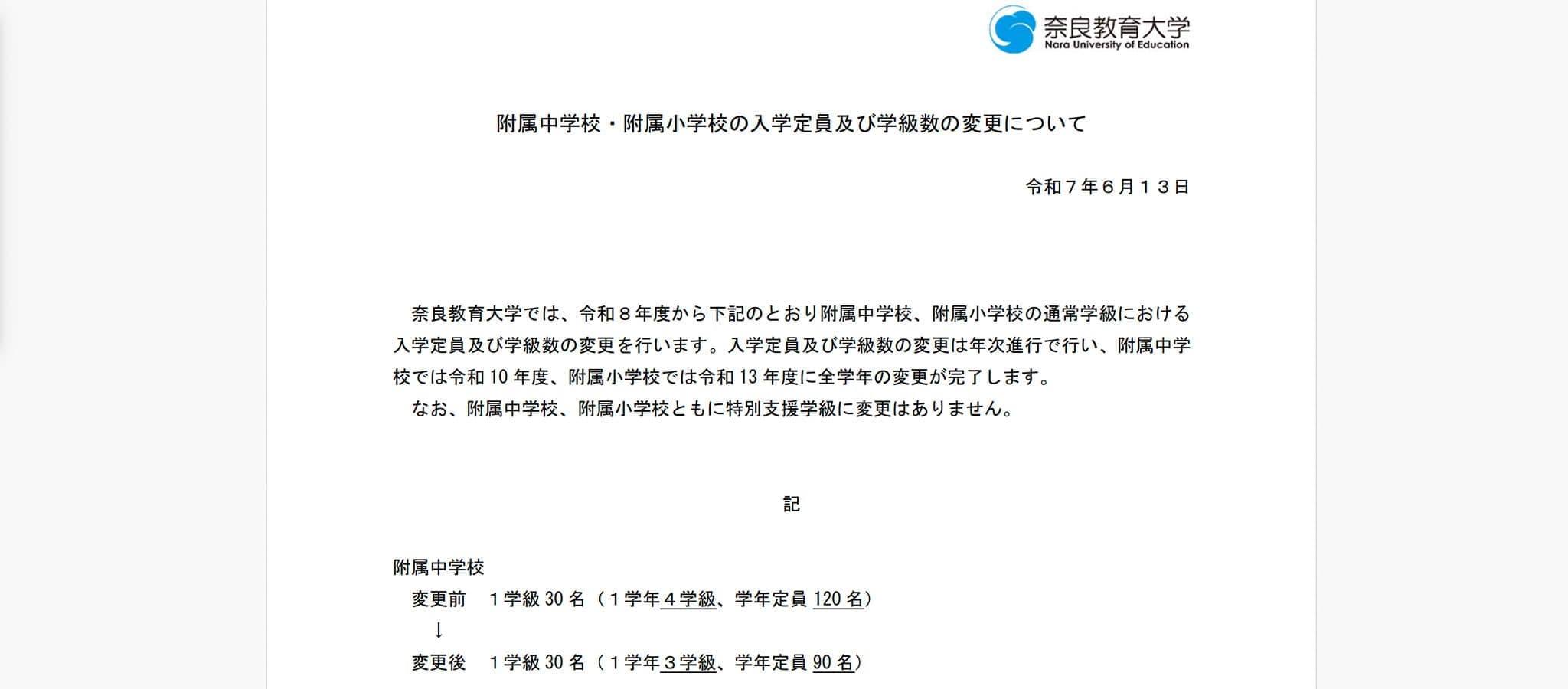

一部の授業が学習指導要領どおりに行われていないことが「不適切」とされて注目された国立大学である奈良教育大学の附属小学校で今年6月、突然、来年度からの募集定員を従来の90名から60名に減らし、クラス数を3学級から2学級に減らすと保護者に伝えられた。

あまりにも急で、しかも保護者に何の相談もない、一方的な決定に、保護者の間からは戸惑いの声があがった。ある保護者は次のように話す。

「附属小では1年生から6年生までを縦割りにして行う組団の活動がありますが、1学年だけ人数が減るとアンバランスになり活動に支障がでる心配があります」

ほかにも児童と学級が減ることによる影響は大きく、これまで培ってきた教育実践を継承できなくなる可能性がある。一度失ってしまえば、再び構築しようと思っても簡単ではないものばかりだ。そうした募集定員の削減、学級の削減が強行される。

少子化だけではない規模縮小が進む理由

しかし、規模の縮小は奈良教育大学附属小学校だけで起きていることではない。全国の国立大学附属学校園で、規模縮小が進んでいるのだ。

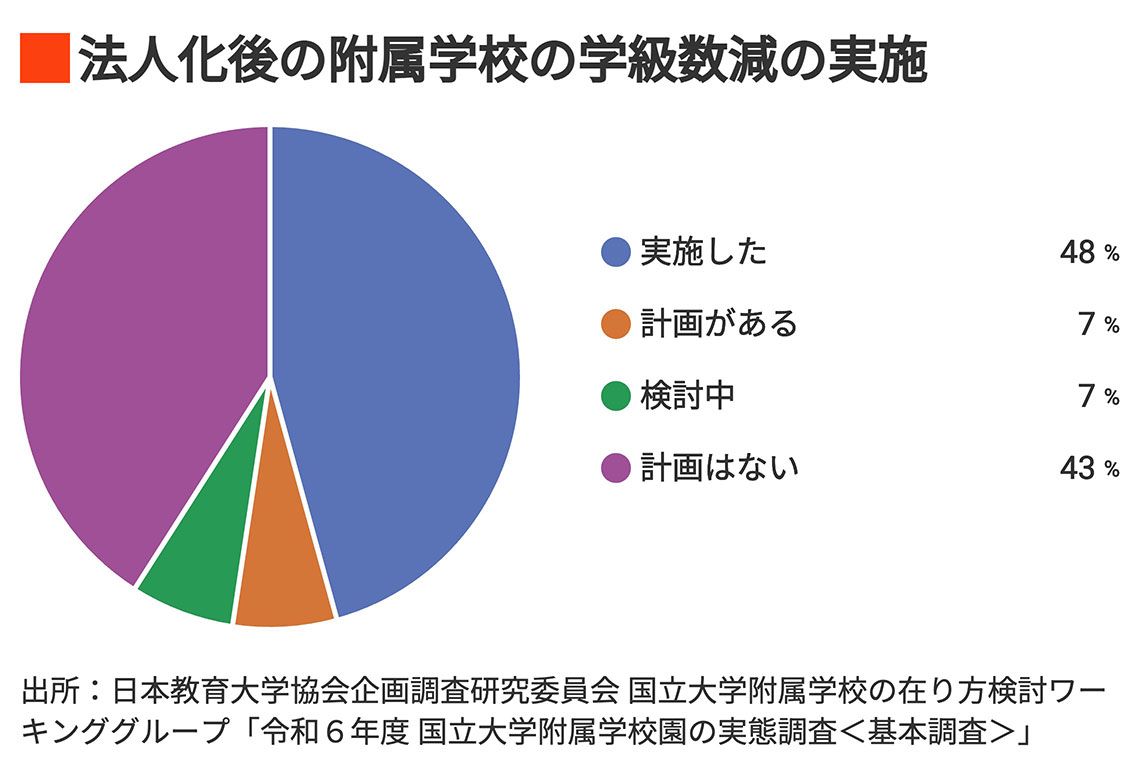

国立大学が、国の行政機関から国立大学法人が運営する機関に転換(法人化)された2004年度以降に学級数減を実施した附属学校は、全体の48%にのぼっている。今後の計画があるところも7%、検討中も7%ある(日本教育大学協会企画調査研究委員会 国立大学附属学校の在り方検討ワーキンググループ「令和6年度 国立大学附属学校園の実態調査<基本調査>」)。

例えば、東京学芸大学附属小金井小学校では2010年度から、募集定員を160人から120人にして1学級減らしている。信州大学教育学部附属長野中学校と長野小学校でも、2008年度から時間をかけて各学年で1学級ずつ減らしてきている。附属幼稚園や高校でも、同様に募集定員や学級の削減が行われている。

縮小の理由を「少子化」と説明している大学は多い。少子化が急速に進んでいるのは事実だが、それ以上に切迫した理由がある。全国国立大学附属学校連盟事務局長の彦坂秀樹氏は、「大きい理由は大学運営費交付金が減らされていることでしょう」と言う。

大学運営費交付金は、国立大学の運営には大きな比重を占めている。それが、減らされてきている。法人化された2004年度は1兆2415億円だったが、2025年度は1兆784億円と、2000億円近くも減っている。今年6月7日に国立大学協会は、大学運営費交付金の減額や物価高騰を受け、国立大の財務状況は「もう限界だ」と訴える異例の声明を発表している。

しかも、これが均等に配分されているわけでもない。文部科学省は「成果を中心とする実績状況に基づく配分」を掲げ、「常勤教員当たり受託・共同研究等受入額」などを配分の指標にしている。企業などとの受託・共同研究の額が多いほど、大学運営費交付金も多く配分されることになるわけだ。法人化によって、その流れは強まっている。

受託・共同研究が多ければ大学の収入も多くなる、つまり法人化は「稼げる大学」への転換を迫っていることにもなる。

附属学校園の縮小だけでなく「存続にも関わる」

理系学部を持つ大学であれば、企業との受託・共同研究の機会も多く、稼げることになる。しかし、教育大学は理系学部を持たないために受託・共同研究の機会は少なく、それだけに稼ぐことも難しい。

にもかかわらず「成果」によって配分されるとなると、大学運営費交付金も少なくなることになる。規模の違いなどがあるので単純に比較するわけにはいかないが、2025年度の国立大学運営費交付金は、東京大学の約782億円に対して教育大学である東京学芸大学は約77億円でしかない。

企業とのコラボレーションで稼げないうえに大学運営費交付金も少なくなっていく一方で、教育大学の運営は苦しくなっているのが現実である。そのため附属学校園を維持していくのは楽ではなく、大学そのものの運営のためにも合理化して経費削減につなげる必要に迫られている。

わかりやすく言えば、学級を減らせば担任を減らすことができ、人件費削減が実現できるのだ。そのために附属学校園の縮小が実施されているといえる。先述の奈良教育大学附属小の学級数削減でも、教員を削減していく方針が保護者に説明されている。

問題なのは、縮小によるデメリットである。附属学校園への入学・入園がさらに難しくなることも、その1つである。さらには、附属学校園としての役割が果たせなくなってしまうことへの懸念だ。附属学校園の役割について、前出の彦坂氏は次のように説明する。

「大学と一体になって先導的な教育を実践・開発し、地域のモデル校として教育実践を広げていくこと、そして教育実習校と教員研修に貢献する役割があります」

そのためには、募集定員が減り、学級数が減ることによる影響は大きい。学級ごとの個性があり、同じ実践でも違いがでてくるもので、その違いを比較して次の実践につなげていくことも教育研究には重要な要素となるからだ。もちろん、教育研究には検証対象は多いほどいいわけで、定員や学級の縮小の影響は大きい。

こうした縮小の方針を示したのが、2016年8月に設置された「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」である。2017年8月には報告書が提出されている。

そこには「附属学校の規模と役割の見直し」として、「国立大学附属学校の在り方は、国立大学をめぐる財政状況や、国立教員養成大学・学部の在り方と密接に関連する」と記してある。「財政状況」に合わせて規模を縮小する必要があるというわけだ。

こうした縮小方針に抗うためには、附属学校園の存在価値をアピールしていくしかない。そこで各附属学校園では、さらに特色を明確にして強化していくための改革案づくりが進められ、実践されていく。

ところが、2019年末から新型コロナウイルス感染症が流行し、2020年2月下旬には政府が突然、全国の学校に一斉休業を要請したこともあり、学校の運営はほぼストップ状態になってしまった。附属学校園も例外ではない。

そのため、生き残りをかけるはずの改革の実践が停滞することになってしまった。それでも大学運営費交付金の削減が続くことによって大学の運営難は深まり、そのシワ寄せが附属学校園に及んできている。

附属学校園には、その役割を強め、アピールして広く認識されることが求められている。それができなければ、縮小どころか、国立大学附属学校園の存続自体にもかかわっていくことだろう。

(注記のない写真:奈良教育大学附属小学校資料)