精神疾患の背景にある、教員ならではの「人間関係」

――文科省の令和5年度調査によると、教職員の精神疾患による休職者数は3年連続で過去最高を更新し、7119人となりました。藤野先生は精神科病院に勤務されていますが、教員を診察される機会も多いのでしょうか。

患者様の中には教員の方も多いですね。共通しているのは、書類業務や部活動指導など漫然とやらされている仕事が多く忙しすぎるということ、そして悩みのほとんどは人間関係だということです。

医療現場とも似ていますが、教員は児童生徒、保護者、同僚と関係者が多いうえ、理不尽な言動を受けても、簡単に関係をブロックすることが難しい職種です。ほかの職種はカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラを受けても今は多くの企業で対策マニュアルがありますが、学校や医療機関はインフラ的なものとして認識されているので、そのような割り切った対応は難しいんですよね。人間は自分でコントロールできない部分にストレスを感じますので、教員の方は仕事柄、ストレスは強いと思います。

また、SNS上でのいじめなど、教員からは見えない部分における子ども同士のトラブルも増えています。注意しなければならない範囲が昔より広くなり、そうした学校外のことも何とかしろと言われてしまっている。無理なことを求められ、よりストレスを感じやすくなったように思います。

ただ、休職者の数が増えたこと自体は、一概に悪いとは言えないのではないでしょうか。本当に休まなければいけない精神状態の人が、きちんと休むことができる環境が整ってきたとも考えられます。

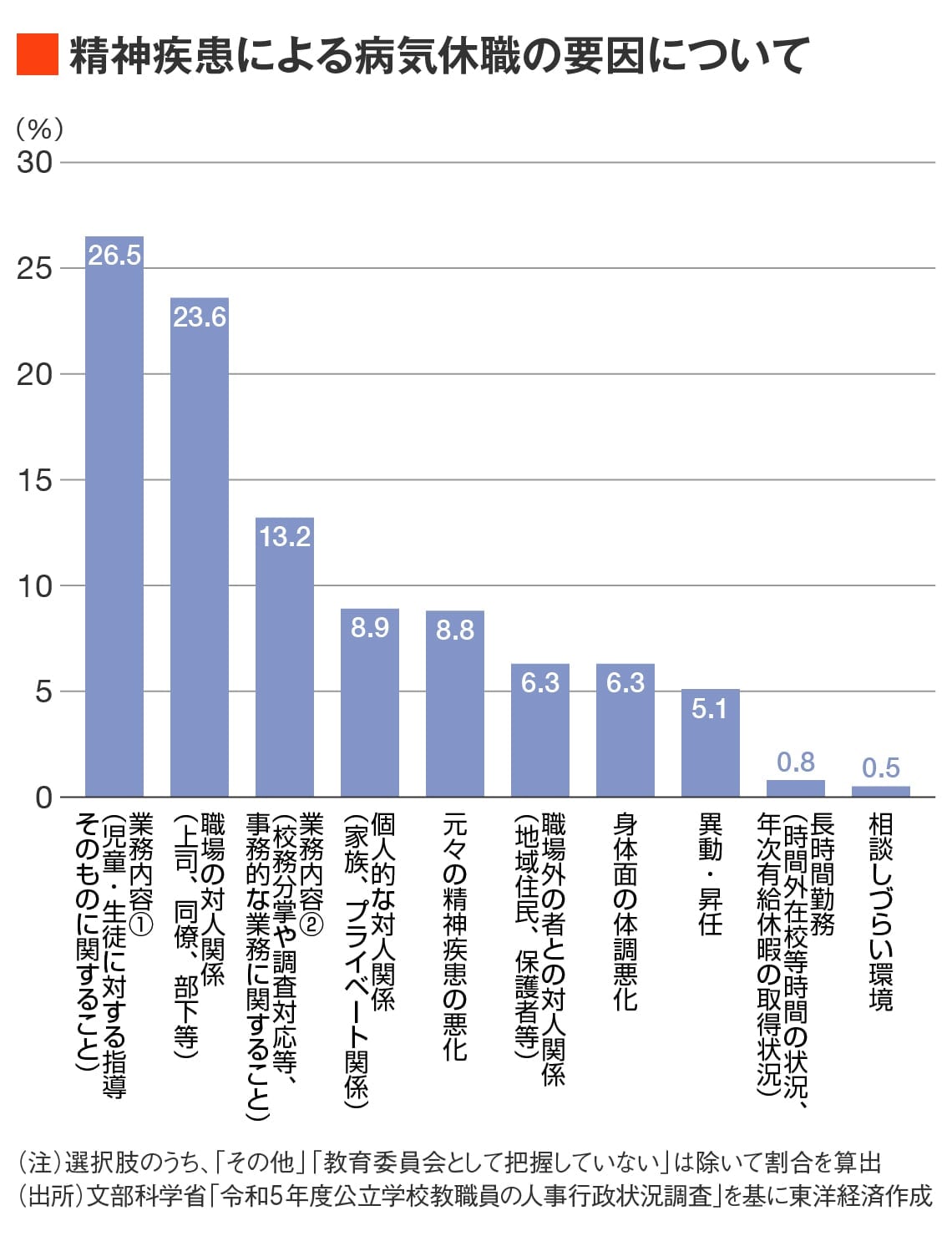

――文科省の令和5年度調査でも、精神疾患による病気休職の要因の多くは人間関係に関するものであることがうかがえます。とくに「児童・生徒に対する指導そのものに関すること(26.5%)」が最も多かったのですが、この点についてどのように捉えていらっしゃいますか。

教員の中にはよかれと思って「児童生徒のために、○○をしてあげたい」と、普段から熱心に指導に当たっている人もいると思います。しかし、子どもたちは必ずしも教員の思いどおりに動くわけではありません。

教員の働きかけによって変わるかどうかは子どもの素質にもよりますし、もし変わったとしても将来的に責任を取るのは子ども自身なので、当たり前ですが、変わることを強制することはできません。

子どもへの期待度が高ければ高いほど、理想の反応が得られないと苛立ったりがっかりしたりしてしまう。そのようなことが続き、精神的にどんどん追い込まれてしまう教員の方は多いと感じています。

――では、教員は子どもたちとどのように接するのがよいのでしょうか。

子どもに限らず、相手の考え方や行動を変えるのは非常に難しいです。変えるべきは自分の考え方や意識です。「自分は何でもできる」「自分の力で相手を変えられる」と思い込みすぎず、相手を変えることは簡単なことではないと気付けば、燃え尽きたり追い込まれたりすることも減っていくと思います。

大人はつい子どもに過干渉になり、失敗しないように先回りしてなんでもやってあげてしまいがちです。しかし、そうすることで子どもは自分で選択する機会を奪われ、結果的に選べない大人になってしまいます。教員は保護者ではありません。子どもの人生に責任を持つことはできないのに、強制的に子どもを変えようとすることは、支配になってしまいます。教員の方はそこを自覚して関わる必要があると思います。

すべての責任を取ることはできないと認識したうえで、自分には無理だと思ったことからは手を引き、「自分にできるのはここまで」と深入りせずに線引きしながら子どもや保護者と接しましょう。アドラー心理学でも「課題の分離」という考え方がありますが、自分の課題と他者の課題を分け、自分の課題に責任を持つことが大切です。

教員1人だけで学校で起こるすべてのトラブルを解決することはできませんので、チームで対応したり、必要に応じてしかるべき専門機関や人につないだりしましょう。すべてを自分でやろうとせずに頼るべきところにつなぐことで、子どものことだけでなく、自分の心も守ることができるのです。

自分の心を守る「線引き」の方法とは?

――「線引き」というのは具体的にはどのようにしたらよいのでしょうか。

「バウンダリー」という心理学用語があります。これは「自分と他者の間にある境界線」のこと。人は誰しも自分だけの領域があります。時間、人間関係、価値観などさまざまな領域がありますが、その境界線を守るためには「どこまで相手と関わるのか」、「どこから自分を守るのか」を決めることが重要です。そしてそれができずに相手に自分の境界線をどんどん超えられてしまうと、追い詰められてしまいます。

そのため、まずは自分にとって大切なもの、幸せとは何かを考えてみましょう。患者の皆様も「幸せになりたい」と言うのですが、自分にとって何が幸せかをわかっていない人は非常に多いです。「自分は一体、何に幸せを感じるのか」「SNSなどで発信されているキラキラした日常をまねしていることが本当に幸せなのか」など、自分の価値観に一度目を向けてみてください。

もちろん、答えは人によって異なりますが、それがわかれば自分が大切なものを守るための「他人との接し方」の線引きがしやすくなります。

――自分にとっての幸せと言われても、パッと思いつかない人もいるのではないでしょうか。

そういう場合は好きなものを順番に並べてみたり、なくしたくないものを順番に挙げてみたりすると、イメージしやすいかもしれません。

私がよく患者様に投げかけるのは、「ケーキを買うとしたら、どういう状況で買うと思うか。幸せな気持ちでケーキを買っている自分を想像してください」という質問。答えが「子どもの誕生日のお祝いのケーキ」であれば家族、「自分の出世のお祝いのためのケーキ」であれば仕事、「同級生と集まって食事会をするためのケーキ」であれば仲間や趣味が大切なのかなと、気付きやすくなります。

自分にとって大切なものが見えてくると、それを守るために日頃からどのように行動すればよいかがわかり、追い込まれることも減っていくのではないでしょうか。精神状態が悪くなってから戻していくのは大変です。考え方や意識を変えて、日頃から自分の心を守っていくようにしましょう。

大切な「サインの把握」、「信頼できる精神科医」はこう選ぶ

――日頃からのケアが大切ということですが、精神的に追い込まれたときに出るサインなどはありますか。

お腹や頭が痛い、食欲がない、眠れないなど身体的な不調が出てくるのは、すでに精神疾患が重くなっている状態です。早い段階で現れる症状は人によって異なりますが、例えば仕事のミスが増えた、郵便物が整理できない、部屋が散らかっているなど、普段の自分では考えられない状況が続いていることが目安。自分にとってしんどくなると起こりがちなサインをわかっておくと、早めに対処がしやすいと思います。

もしそのような初期段階のサインが続いたときは、まずはしっかり寝て体をゆっくりと休めること。残業を減らせるように管理職に相談してみる、付き合いの飲み会を減らすなど、対策もセットでわかっているといいですね。私の場合は疲れが溜まると、朝起きることができなくなります。そういうときは何よりも寝ることを優先して、体を休めています。

初期のサインは人それぞれですが、リフレッシュのためにどこかに出かけるのは、体がしっかり休まってからだという基本は覚えておいてほしいと思います。時間がないと言いながらも意外とスマホを見て睡眠時間が削られている方も多いので、デジタルデトックスもおすすめです。

ただそうはいっても、どうにも忙しくて睡眠時間を確保できなかったり、人との関係を線引きできなかったりすることもあるので、簡単ではないですよね。また、追い詰められてしまうと自分ではなかなか異常に気付けないこともありますので、自分の変化に気付いてくれる同僚などを作っておくことも予防につながるでしょう。

――管理職や学校が教員のメンタルヘルスケア対策としてできることはありますか。

1人で悩ませない環境を作っておくことは大切だと思います。トラブルが起きたときに管理職を中心に、教職員がチームで問題に取り組めるような環境があれば、教員1人ひとりの負担も減るのではないでしょうか。

助けを求めることは勇気が必要です。管理職の人たちは、例えばメンター制を取り入れるなど、教員が悩みを言いやすい風土づくりを意識すべきでしょう。一方、教員側も「察してもらえるはず」と受け身になりすぎないこと。自分でおかしいと気付けるサインを把握しておき、自分の異変に気付いたら助けを求める勇気を持っていてほしいと思います。

――もし自分に異変を感じたら、どのように病院を選ぶとよいでしょうか。1学期は何とか頑張ってきたけれど、夏休みには病院に行くべきだろうかと考えている教員もいると思います。しかし、精神科と聞くと、ハードルが高いと感じる人も多いかもしれません。

おかしいと思ったら、ぜひすぐに病院に行ってください。もしそれで病気じゃなかったとしたらそれが一番なので、気にすることはないですよ。もちろん、最初はかかりつけの内科などに相談して、身体的な検査をして異常がないのに体が辛いようであれば精神科に来るという形もいいと思います。

最近では気軽に行きやすいメンタルクリニックやオンライン診療なども増えてきましたが、精神科で少なくとも3年以上働いている専門医や精神保健指定医がいるかどうかが信頼できる機関を選ぶ1つの目安。きちんとした診断で必要な休養の確保だけでなく、復帰への道も一緒に考えてくれると思いますよ。

精神科医、産業医、公認心理師

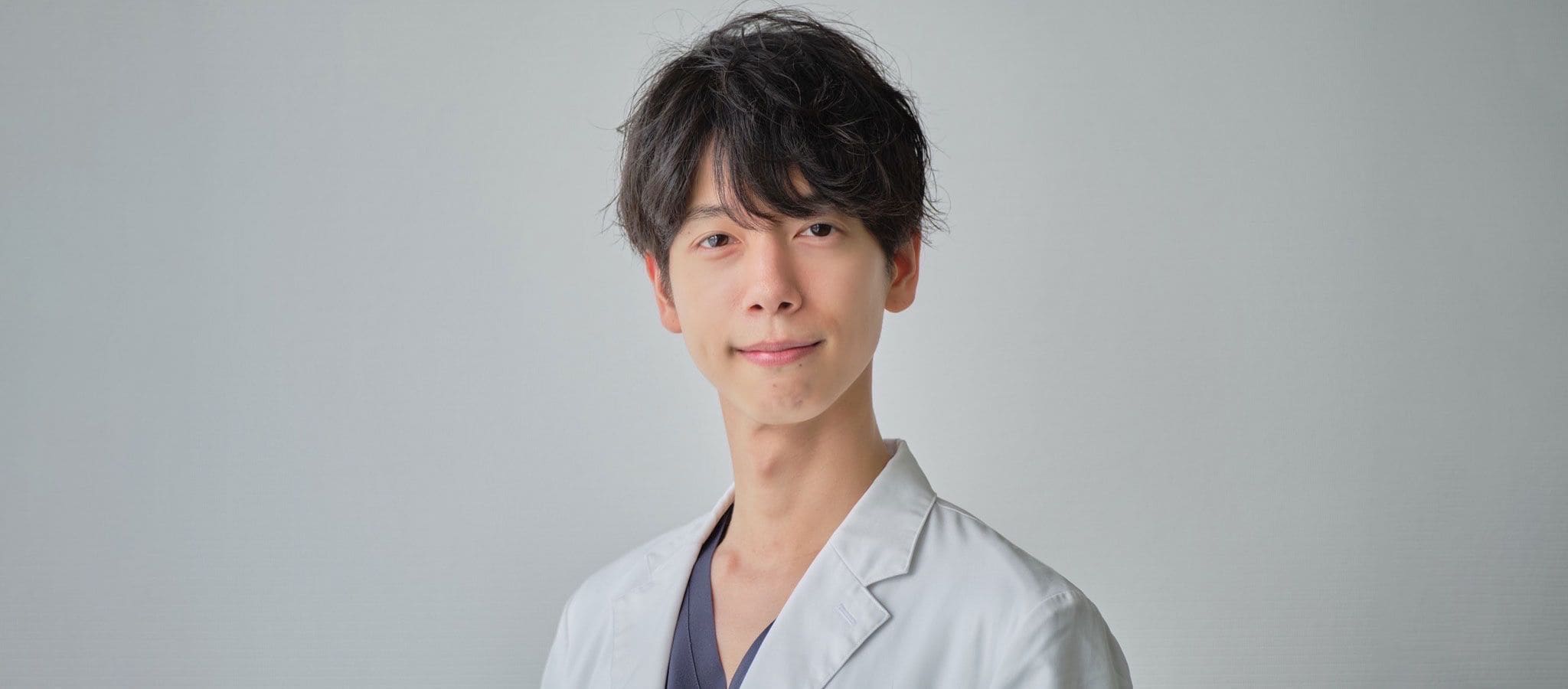

1991年生まれ。秋田大学医学部卒業。幼少期に罹患した川崎病が原因で、心臓に冠動脈瘤という障害が残り、現在も治療を続ける。障害とともに生きることで学んできた考え方と、精神科医としての知見を発信しており、メディアへの出演も多数。現在は精神科病院の副院長を務める。『人間関係に「線を引く」レッスン 人生がラクになる「バウンダリー」の考え方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など著書多数。SNS総フォロワー数13万人(2025年4月現在)

(文:酒井明子、写真:藤野智哉氏提供)